John Kennedy Toole en el tiempo en que escribía La conjura de los necios

Todo en Venezuela resulta por lo general difícil en estos tiempos y debe ser llevado con una especial cautela. Ahora nos rechazan, no nos otorgan visas o las cuentas de los venezolanos son sometidas a un permanente escrutinio. Cada vez que alguien realiza un pago por la plataforma Zelle hay un miedo de que lo acusen de hacer muchas transacciones. Conozco personas a quienes les han cerrado las cuentas por algún tráfico inusual. ¿Y para qué es una cuenta bancaria sino para utilizarla? ¿O es que debe convertirse en un jarrón chino o una antigüedad para la exhibición? No use su cuenta, señor venezolano, porque de entrada lo tenemos por sospechoso. De modo que para nosotros hay cada día más ojos, cámaras, controles, exigencias, aduanas, escaneos y policías. Las redes sociales supongo que también se comportarán con la mirada del gran hermano que vigila, alecciona y moraliza, aunque reconozco que no se las puede acusar de ser especialmente intrigantes con alguien por el solo hecho de ser venezolano. En principio. Especialmente, eso llamado Instagram, red a la que nunca le he tenido el más mínimo aprecio y de la que me he retirado. Estaba esperando publicar este artículo para darme de baja.

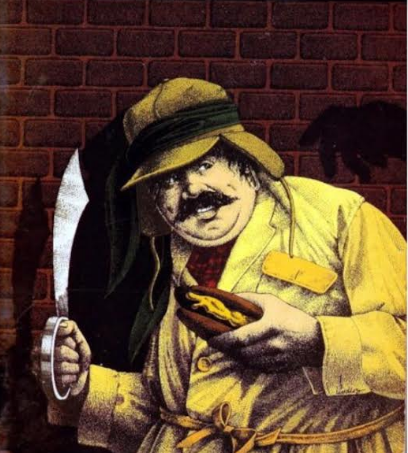

Imagen del personaje Ignatius J. Reilly en la edición original de 1980 de La conjura de los necios publicada por Louisiana State University

Instagram es la manifestación de que la imagen es el vehículo de comunicación por excelencia. Esta especie, burda, escasa, precaria e incompleta, es falaz porque sus cultores se han dado a la tarea de imponerla goebbelianamente como fuente de toda verdad. Aquella necedad que repiten los gerentes de mercadeo y los creativos a toda prisa que no han leído más que cómics de que una imagen dice más que cien palabras, se abre paso por el mundo como un dogma. Lo que se ve es, y resulta como lo escribo cada vez que toco el tema, de que en lugar de expresar esa sentencia con una imagen se dice con una frase. Por favor, es hora de consagrar la imagen para esta idea. Esto no vendrá de ninguna agencia de publicidad, me temo. Ahora, Mark Zuckerberg nos trata de convencer de que la realidad construida bajo la virtualidad del 3D es tan real como no parece. Pero no importa: Zuckerberg promete en su reino de 2.500 millones de usuarios que nos transformaremos en dígitos interactuantes y que además nos cobraran por la ilusión. No sé qué le habrán aconsejado sus íntimos de Cambridge Analytica para el desarrollo de este imponente hechizo en tercera dimensión. Esta distopía aterradora que promete cesar la interacción humana y sumergirnos en un mundo de avatares y ficciones, es la propuesta para profundizar el aislamiento que ha supuesto la pandemia. La humanidad está a sólo un clic de no necesitarse mutuamente. Metaverso se encargará del resto. En mi país pensamos que cambiar de nombre trae mala suerte. A las casas y a las embarcaciones nunca se les puede nombrar diferentemente del modo como originalmente se llamaron. Pero a las compañías eso parece no importarle. Cambian de nombre como lo hacen de parecer. A una empresa que me diga que ahora tiene otro nombre, no le tengo ninguna confianza. El día de mañana ante cualquier reclamo declarará no conocerme. Si ni siquiera es concluyente su identidad, ¿cómo puedo seguir tratándola si finge ser otra persona?

La Rueda Fortuna

Instagram es igualmente la representación (no olvidemos este concepto de recreación y transformación) del mundo donde es obligatoria la felicidad. Quien vive en esta red lo hace en la opulencia aparente de quien participa virtualmente en la de los demás. La repetición de las conductas es un clásico: por ello en los reels frecuentan el mismo baile, la idéntica frase, o entonan en boca ajena la melodía impostada. En ese sentido, Instagram es precursora de Meta, su nueva nave madre, aunque con un apellido reciente de la subrogación en una realidad que no existe pero que se presume como posible y finalmente verdadera. La mayoría de los contenidos en Instagram incitan a patrones de vida de lujo, viajes, restaurantes de grandes tenedores y estrellas, aviones, embarcaciones, playas de ensueño, lugares inaccesibles, resorts, habitaciones en los grandes hoteles del mundo, bebidas, comidas, joyas, alta costura, la gran vida de los ricos y famosos y de quienes no lo son, pero lo ocultan a toda costa. Lo cual no es criticable pero no está dado a todos por lo que deviene la alienación o frustración por no poder cumplir con estos patrones. También hay unas señoritas muy ligeritas de ropa o preferiblemente en micro bikinis que lo mismo están en Cap Cana, Santorini, en las tiendas de la avenue Montaigne como en las Maldivas, que se dicen modelos, pero no aclaran quien paga por sus viajes, prendas y comodidades. Y esta vida encendida que se exhibe, pocos pueden sufragarla mientras el resto se ilusiona sólo con la mirada convertida en migaja pensando en alguna lotería. Vana aspiración. También Instagram logra que la dimensión pública y privada de las personas se convierta en una sola. Como en aquella película de Jim Carrey, The Truman Show, los usuarios de la red aspiran a ser materia de interés para todos. Por eso nos cuentan sus vidas con relación a lo que comen, al modo cómo abren el refrigerador, a las fotos grupales en la que todas son bellas, a lo que contemplan desde sus lechos o registran en el trayecto al trabajo. La privacidad ha pasado de moda y la pretensión es informar la totalidad de la vida: desde el desayuno hasta el lavabo. Nadie puede ser tan interesante para mostrarlo todo. La vida termina siendo patrimonio de muchos y sus likes. Y si se comenta en inglés, mucho mejor, que en este idioma sudaca del día a día. En las normas comunitarias de IG comienzan a instruirte un sumario si te gustan muchas publicaciones. Así que recomiendo educar el dedo con indiferencia.

La imagen de la discordia

Se preguntarán ustedes por qué siendo tan crítico continuaba allí. Utilizaba la red para hacer públicos mis artículos, mis libros o mis entrevistas, pero sólo para eso. Mi primera diferencia con la red se planteó al publicar un artículo en El Nacional llamado “El fracaso de Occidente” sobre el tema reciente de Afganistán. El periódico nos otorga la licencia de que busquemos las ilustraciones que acompañan la publicación y, obviamente, lo hacemos en Internet. Yo lo asocié con la imagen del lienzo de Elizabeth Thomson que reproducía al inglés William Brydon llegando a las puertas de Jalalabad al igual que con una foto de Osama Bin Laden junto a otras imágenes como las del Talibán en el palacio presidencial de Kabul. Me cerraron la cuenta y me la regresaron al eliminar de IG la imagen de Osama que venía con el artículo en el periódico. Y ahora llegamos el centro de mi disputa actual. Estamos en el año aniversario 80 del Centro Venezolano Americano, institución a cuya junta directiva y comité ejecutivo pertenezco. Mis responsabilidades se relacionan con la cultura y propuse para la celebración, entre otros eventos, un ciclo de conferencias dedicado a escritores estadounidenses a cargo de escritores venezolanos que ha resultado tremendamente exitoso. Yo mismo me impuse dar una de las conferencias que tuvo lugar el pasado 26 de octubre. Escogí la superlativa novela de John Kennedy Toole, La conjura de los necios, que se desarrolla en Nueva Orleans y que tiene como figura emblemática de su repertorio literario a Ignatius J. Reilly, un adiposo quijote contra moderno que vive más pendiente de la filosofía de Boecio o la Rueda Fortuna en su irrenunciable acusación de que al mundo y a los Estados Unidos de América le hacen falta teología y geometría. Y se me ocurrió la idea para mi cuenta de IG de utilizar una foto del escritor John Kennedy Toole para invitar a mis seguidores a asistir a la conferencia (https://www.youtube.com/watch?v=FnrhKKJfVJw ). Seguidamente, el inquisidor mayor de la red, un Torquemada poco comunicativo me bloqueó mi cuenta por utilizar la gráfica. Supuse que la foto tendría derechos exclusivos de uso, pero nadie supo contestar a las muchas comunicaciones que envié solicitando una explicación. Hay varias cosas: se trataba de utilizar la fotografía para un evento cultural, sin fines de lucro absolutamente, en el marco de las actividades celebratorias de una institución que tampoco persigue ganancia alguna y que abre sus espacios para todo aquel que desee participar de sus programas. La foto en cuestión tiene más de 55 años y no me explico cómo los derechos puedan sobrevivir más allá del término de 50 años que tiene la legislación internacional sobre el uso y disposición de las obras artísticas. Eso presumiendo de que haya sido esta, como en efecto pienso ya que no he recibido contestación alguna. Me escribió una amiga que las frases que contienen nombres de presidentes de los Estados Unidos las sigue la red con especial espíritu de perdiguero y que, a ella, le habían hecho borrar una imagen de un familiar con el presidente Richard Nixon. Posiblemente el Santo Oficio de la red concluyó que me estaba metiendo con John Fitzgerald Kennedy. Sin embargo, yo mismo he publicado fotos y frases referidas a expresidentes y no he tenido problema alguno. Actualmente, según IG, represento un peligro para la comunidad y por ello me prohíben todo comentario o publicación. Que mi historia “infringe normas comunitarias” es la única réplica que he obtenido sin mayores detalles por lo que se me ocurre que el algoritmo de la red lo lleva alguien parecido al patrullero Mancuso, el policía más ineficiente de la ciudad de Nueva Orleans, según la prosa de Toole. Hasta un vínculo de Linktree que dirige a mis artículos y que figura en la bio de mi cuenta IG, es destacado como malicioso por estos fiscales a las puertas de la ley por lo que no cabe duda de que mi presencia en la comarca de la felicidad es la de una persona non grata. Las normas comunitarias de la red son tan genéricas como buenistas; parecen haber sido redactadas en un convento de carmelitas descalzas, pero no son normas en el sentido jurídico porque de lo contrario cualquiera sabría a qué atenerse por aquello de nulla poena nullum crimen sine lege (ningún delito, ninguna pena sin ley previa). Y ahora me encuentro como Joseph K, el personaje de El proceso de Franz Kafka, acusado y condenado sin saber por qué.

John Kennedy Toole por el artista venezolano Agustín Beaumont

Ignatius J. Reilly, el genial pero peligroso personaje para las buenas conciencias y la racionalidad tranquilizadora de tantos es víctima al final de la trama de una confabulación que, para repetir el epígrafe de Jonathan Swift que escogió Toole para abrir su obra, apunta a que “cuando un genio aparece en el mundo todos los necios se conjuran contra él”. La frase no deja de tener vigencia. A John Kennedy Toole, Instagram y sus Mancusos han querido invisibilizarlo en mi ya antigua cuenta. Como invocan la protección a la comunidad, supongo que el entrañable escritor lastimosamente suicida de Luisiana se ha convertido de nuevo en un peligro público junto al sanchesco y pantagruélico Ignatius. A la hora de aparecer estas líneas, ya me habré escabullido de la red. Me despido: no me siento cómodo entre censores. Arrivederci, Instagram. Y mucha suerte con tus realidades, subrealidades y metarrealidades, Mark Zuckerberg. Tampoco estaré allí para contribuir a pagar la cuenta.

@kkrispin