Richard Hofstadter, el gran historiador consagrado a explicar la tradición política de Estados Unidos, publicó en 1964 un largo ensayo en la revista Harper’s, un elocuente texto que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una referencia obligada para entender y contextualizar la última década de una democracia asediada por el nacional-populismo. Bajo el título ‘El estilo paranoico en la política americana’, Hofstadter (1916-1970) explicó que la estela de la «exageración acalorada, la suspicacia y la fantasía conspirativa» va mucho más allá de la derecha radicalizada que cristalizó durante los sesenta en torno a la figura de Barry Goldwater.

Richard Hofstadter, el gran historiador consagrado a explicar la tradición política de Estados Unidos, publicó en 1964 un largo ensayo en la revista Harper’s, un elocuente texto que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una referencia obligada para entender y contextualizar la última década de una democracia asediada por el nacional-populismo. Bajo el título ‘El estilo paranoico en la política americana’, Hofstadter (1916-1970) explicó que la estela de la «exageración acalorada, la suspicacia y la fantasía conspirativa» va mucho más allá de la derecha radicalizada que cristalizó durante los sesenta en torno a la figura de Barry Goldwater.

A juicio del distinguido profesor de Columbia University esta tradición política se remonta y prolonga desde la misma fundación de Estados Unidos. Se suceden el movimiento antimasónico, las corrientes nativistas y anticatólicas, la militancia para abolir la esclavitud, los adversarios de los mormones, los populistas de finales del siglo XIX que insistían en una gran conspiración internacional de banqueros, los activistas contra la influencia de la industria de armamentos en la Primera Guerra Mundial, además de la sucesión de populares soflamas desde la izquierda.

Todos y cada uno de estos hitos políticos que jalonan la larga senda de la desafección iracunda en Estados Unidos, hasta llegar al trumpismo y al «wokismo», estarían conectados por una percepción compartida del mundo como un conflicto sin cuartel entre el bien y el mal. Ante la imposibilidad de una victoria total sobre fuerzas tan poderosas como amenazadoras, esta paranoia se prolonga y expande con el tiempo en un pulso sin fin para inclinar el curso de la historia hacia lo maligno.

En una anticipación a la más rabiosa actualidad política de Estados Unidos, Hofstadter argumentó que a partir de los años treinta toda esa obsesiva lucha contra una realidad cambiante a peor se librará contra el impulso conspirativo de las élites («traición desde lo alto»). En lo que podría ser un ‘corta y pega’ perfecto del relato trumpista, anticipó hace sesenta años el mismo tantarantán que hoy sirve recalentado el nacional-populismo: «Las viejas virtudes americanas ya han sido carcomidas por cosmopolitas e intelectuales; el viejo capitalismo competitivo ha sido gradualmente socavado por intrigantes socialistas y comunistas; la vieja seguridad nacional e independencia han sido destruidas por complots de traición, que tienen como agentes más poderosos no sólo a forasteros como antaño, sino a importantes estadistas que están en los mismos centros del poder americano…».

No es casualidad que ante el ciclo electoral que culminará el 5 de noviembre, comparado con una pelea a navajazos dentro de una cabina telefónica, Donald Trump esté ofreciendo una combinación de populismo económico (no impuestos para las propinas) y divisivo conservadurismo social. Sin mucho pudor, el candidato republicano mezcla la subida del salario mínimo con el aborto, el proteccionismo comercial con la xenofobia, y una lucha agresiva contra monopolios empresariales con trazas de justicia social.

Cuando Trump derrotó a Hillary Clinton contra todos los pronósticos, MAGA («Make America Great Again«) era un simple eslogan, con retrogusto a supremacismo identitario, como mucho una interpretación histórica en torno a un pasado idealizado con muchas menos incertidumbres y fracasos. Sin embargo, durante los últimos ocho años, MAGA ha terminado por convertirse en una cosmovisión iliberal que trasciende a Donald Trump. Por todas las democracias occidentales, los partidos más hacia la derecha se han transformado en partidos que por lo menos ofrecen respeto a la clase trabajadora frente a la condescendencia buenista de la izquierda.

Donald Trump no ha renunciado en ningún momento al estilo paranoico que le permite conectar con una mayoría insegura de votantes. Su gran aportación a la política de Estados Unidos es haber demostrado que es posible ganar la Presidencia sin apelar a grandes mayorías ni construir amplios consensos. Solamente hace falta movilizar a una base del 46%, predispuesta a perdonarle todos sus «pecadillos» políticos, como el asalto al Capitolio para revertir el resultado de las anteriores elecciones.

La sistemática deslegitimación de la democracia de Estados Unidos iniciada por Trump en 2016, retorciendo la realidad política como si fuera un «pretzel», ha terminado por convertirse en una maléfica alianza del «Deep State» (Estado profundo) con fuerzas globalistas y sus opositores dispuestos a todo para volver a robarle las próximas elecciones. Un relato consolidado gracias a la negligencia demostrada por el Servicio Secreto en los dos intentos de asesinato en el plazo de nueve semanas y la impunidad lograda ante la Justicia con una serie de procesos que no han hecho más que fortalecer su victimista candidatura.

En el debate de Filadelfia, el único entre Donald Trump y Kamala Harris, ganó la vicepresidenta pero no perdió el expresidente. Coherente con el sombrío estilo paranoico descrito por Hofstadter, Trump insistió en el inminente apocalipsis para una nación fallida, inundada de inmigrantes sin papeles que roban puestos de trabajo a los estadounidenses y encima devoran a sus mascotas, un país devastado económicamente, humillado internacionalmente y al borde del precipicio de una Tercera Guerra Mundial. Un discurso tan delirante como verosímil en todas esas zonas de Estados Unidos donde hay mucho más fentanilo que tofu orgánico.

Ante el reto de anticipar un final para esta oscura saga, el analista David Brooks sugiere prestar atención a la cambiante cultura de Estados Unidos y su capacidad asombrosa para redefinir en muy poco tiempo valores, modas y normas. En este sentido, Trump emergió en sintonía con los años ochenta, lo que Tom Wolfe llamó la «Década del Yo», fascinación con el dinero, narcisismo y exhibicionismo de las extravagancias de los ricos y famosos que el magnate inmobiliario supo encarnar con grotesca perfección en 1983 al inaugurar la Torre Trump en Manhattan.

Durante los años noventa del final de la historia, y en el arranque del siglo XXI con la guerra contra el terror, Trump dejó de ser relevante hasta que llegó la década de 2010, la era de la indignación. Despreciado como poco más que un bufón con dinero, Trump supo aprovechar todo su resentimiento acumulado contra el «establishment» y conectarlo con el desprecio sufrido por la clase trabajadora para impulsar su OPA hostil, primero contra el Partido Republicano y después contra el Gobierno federal.

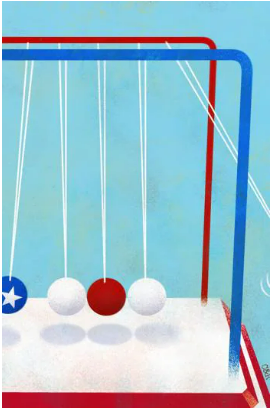

El péndulo cultural no se detiene y la actual campaña por la Casa Blanca se ha convertido en una lucha entre las huestes trumpistas movidas por la indignación y el agotamiento que causa el propio Trump. El resultado del 5 de noviembre, elecciones en las que los europeos nos jugamos tanto o más que los estadounidenses, dependerá de todos esos votantes que, incluso dentro del campo republicano, están hartos de vivir en una atmósfera asfixiante de caos, enemistad y conflicto.

Artículo publicado en el diario ABC de España