.

Por Laura Gamboa, Latinoamérica21

Por Laura Gamboa, Latinoamérica21

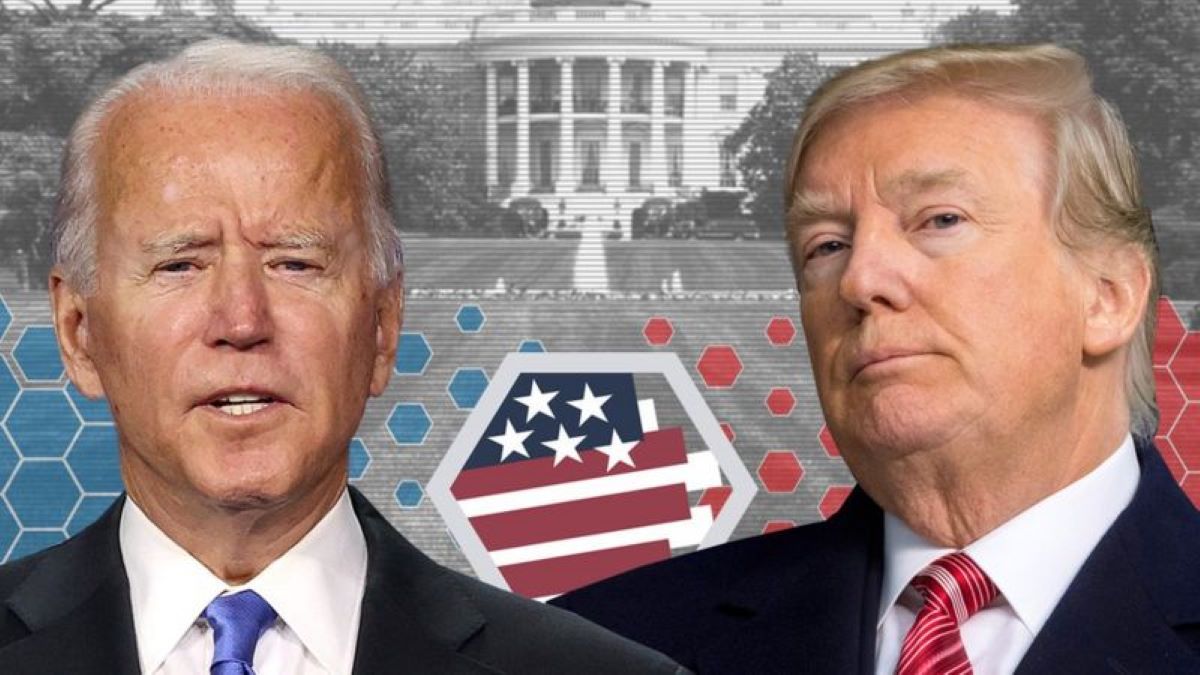

Las elecciones en Estados Unidos tienen a sus ciudadanos, y al resto del mundo, en vilo. Al momento de escribir esta columna (miércoles en la tarde) no solo no sabemos quién va a ganar las presidenciales, sino que es altamente probable que no lo sepamos por un par de días más. ¿Por qué un país con tantas ventajas económicas y tecnológicas se demora tanto en dar resultados electorales? La respuesta tiene dos partes. La primera tiene que ver con las reglas electorales. La segunda con las condiciones particulares de estas elecciones.

Estados Unidos es la única democracia del mundo que elige la cabeza del ejecutivo con un colegio electoral. Cada uno de los 50 estados (y el Distrito de Columbia) tiene un número de votos electorales. No obstante algunas excepciones, en general, el candidato que obtiene la mayoría del voto popular en un estado determinado se lleva todos los votos electorales de dicho estado. Es imposible saber quién va a ganar las elecciones antes de que se contabilicen los votos en suficientes estados como para que uno de los candidatos gane 270 de los 538 votos electorales disponibles.

Adicional a eso Estados Unidos no tiene una autoridad nacional electoral. Cada estado tiene sus propias autoridades, las cuales —dependiendo de las reglas del estado— pueden ser elegidas por voto popular, seleccionadas por el gobernador o la legislatura estatal o compuestas por una comisión bipartidista. Las autoridades electorales estatales tienen vastos poderes. Estos individuos o cuerpos deciden cuáles son los requisitos y los mecanismos para votar (i.e. tipo de identificación, documentos para registrarse, voto por correo etc.), el margen de fechas para aceptar votos (i.e. si hay voto temprano o no, si hay registro el mismo día de la elección o no etc.) y cómo se cuentan los votos (i.e. antes de las elecciones, el día de la elección etc.).

Aunque cuestionable desde un punto de vista teórico y democrático, hasta 2000, ninguna de estas dos condiciones institucionales había sido particularmente problemática en términos de los resultados electorales. El país, sin embargo, ha cambiado mucho desde entonces. Estados Unidos sufre hoy de polarización extrema. Republicanos y demócratas se conciben como enemigos. Las elecciones se han convertido en eventos de suma-cero en los que la victoria de uno equivale a la desaparición del otro. Esa polarización ha tenido dos consecuencias. Primero, los estadounidenses están cada vez más geográficamente divididos. La gran mayoría de los estados son o sólidamente demócratas o sólidamente republicanos, lo cual ha concentrado la carrera electoral en un grupo limitado de estados, en este caso Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Texas y Wisconsin.

Segundo, y tal vez más grave, la polarización ha amplificado la intensidad con la que se viven los resultados electorales, generando incentivos perversos para desbalancear las reglas del juego en estados competitivos. En elecciones pasadas estados como Texas o Georgia (tradicionalmente republicanos, pero donde los demócratas han mejorado sus oportunidades de ganar) han implementado leyes de identificación restrictivas que dificultan el voto de gente joven y minorías, han cerrado puestos de votación en zonas mayoritariamente hispánicas y afro (cuyos votos normalmente favorecen al Partido Demócrata) y han removido números significativos de votantes (mayoritariamente demócratas) del registro electoral.

Un desbalance similar ha sucedido con el voto por correo. Para limitar la propagación del coronavirus, este año hubo un impulso importante para permitir que un mayor número de personas votaran por correo. La politización de la pandemia, sin embargo, dejó claro que eran los demócratas, y no los republicanos, quienes iban a tomar ventaja de esos cambios, desencadenando una serie de batallas políticas y legales sobre la elegibilidad para votar por correo y las condiciones para contar esos votos. Los demócratas, por un lado, trataron de ampliar la elegibilidad para votar por correo, aumentar los plazos para contar los votos (i.e. contar votos que lleguen después del 3 de noviembre) y diseñar reglas que agilizaran el conteo de esas papeletas. Los republicanos, por el otro lado, trataron de mantener los límites de la elegibilidad para votar por correo, acortar los plazos para contar los votos y proteger reglas que demorarían el conteo de esas papeletas.

En el pasado cómo se contaban los votos por correo en estados donde esta era una práctica minoritaria había sido irrelevante. No eran suficientes para cambiar los resultados en dichos estados. Este año, sin embargo, el número de votantes por correo creció de forma significativa. En 2016 hubo alrededor de 65 millones de votos por correo; este año se calcula que va a haber 92 millones. En los tres estados más importantes para estas elecciones —Pensilvania, Wisconsin y Míchigan— el voto por correo aumentó 2.807%, 797% y 277% con respecto a 2016. Es imposible saber quién ganó en estos estados hasta que no se cuenten los votos por correo que encuestas y otros datos electorales sugieren son mayoritariamente demócratas.

Con esto en mente, la estrategia del Partido Republicano y Donald Trump ha sido retrasar y deslegitimar. La tendencia inicial en Pennsylvania, Wisconsin y Michigan fue a favor del presidente. Dicha tendencia, sin embargo, se basa en los votos que se recibieron en persona el 3 de noviembre (mayoritariamente republicanos) y no cuenta (aún) los que se recibieron por correo (mayoritariamente demócratas). Estos últimos les dan a los demócratas una posibilidad real de ganar en por lo menos dos de esos tres estados. Siguiendo la línea de otros presidentes con tendencias autoritarias, sin embargo, Trump declaró el miércoles en la madrugada que había ganado los tres estados competitivos, estableció que cualquier cambio en la tendencia era fraudulento y pidió que pararan de contar los votos. Su discurso preparó el escenario para controvertir y deslegitimar cualquier cambio que generaran los votos por correo.

Qué pase de ahora en adelante es incierto. Si Joe Biden gana dos de los tres estados que definen la elección (Wisconsin, Pennsylvania o Michigan) y se mantiene en Arizona y Nevada, va a conseguir los 270 votos que necesita para ganar. Eso no significa, sin embargo, que el presidente acepte esos resultados. Es muy posible que el mandatario decida demandarlos –usando las semillas que plantó el 3 en la madrugada–. Esta es una mala noticia para la democracia estadounidense. Cuatro años de cooptación y ataques, por parte del presidente y sus aliados han debilitado instituciones claves del marco democrático estadounidense. Si las cortes fallan a favor del presidente, van a profundizar la deslegitimación generada por el proceso cada vez más partidista y abrasivo con el que se han nominado los últimos jueces. Si fallan en contra del presidente, sus partidarios van a tomarle la palabra y creer que los demócratas (en alianza con las autoridades electorales) se robaron las elecciones. En ese sentido, no obstante una victoria de Biden le corta el paso a un populista autoritario como Trump (y eso es positivo), cualquiera de estos escenarios va a agudizar inevitablemente los problemas estructurales democráticos que enfrenta este país.

Laura Gamboa es politóloga de la Universidad de Utah

www.latinoamerica21.com, un proyecto plural que difunde diferentes visiones de América Latina.

@Latinoamerica21