“No es necesario mostrar la belleza a los ciegos, ni decir la verdad a los sordos. Pero no le mientas a quien te escucha, ni decepciones a quien te admira”. Jô Soares en su último twitter, un día antes de morir, el viernes 5 de agosto, a los 84 años.

Brasil pierde a un humorista genial, creador de personajes vitales, retratos auténticos de instantes sociales de su país; empresa encomiable, teniendo en cuenta la versatilidad de un elenco tan profuso: interpretó a más de 200 personajes. Jó Soares navega ya tras la estela de grandes actores como Fernandel, Tati, Louis de Funès, en Francia; Totó y Benigni, en Italia; Gila y Verdaguer, en España; Cantinflas, en México, toda proporción guardada por las idiosincrasias y el vehículo transmisor de unos y otros: de la carpa a la radio, del teatro al cine y él, sobre todo en su faceta de actor, en la más poderosa televisora de su país.

No obstante, de Jó Soares podría pensarse que estaría más cerca de Woody Allen. Su vertiente intelectual y su cultura tan amplia le llevaron a incursionar en la literatura, la pintura, la música, la dirección teatral y el periodismo. Fue extraordinario su trabajo como presentador de grandes personalidades y gente de la calle por igual, en una serie que se transmitió todas las noches, durante 25 años, acumulando 16.000 entrevistas. “No le tengo miedo a la muerte, si no, de volverme improductivo”, dijo ese hombre que no paró nunca de crear.

“Haga humor, no la guerra” fue uno de los programas emblemáticos de Jô Soares que transmitió la red O Globo. Dueño de un humorismo cáustico, burló numerosas veces la censura de la dictadura militar, con sátiras brillantes. “Viva el Gordo, abajo el Régimen” fue uno de sus sketch’s más incisivos. Políticamente, se expresó con el arma de una inteligente comicidad. No tuvo empacho en llamar a las cosas por su nombre: así, habló del golpe de estado, la criminal sublevación que acabó con el gobierno de João Goulart en 1962. Denunció la tortura, la desaparición y la censura brutal de esos años aciagos. Y aunque mantuvo distancias con el partido de Lula, expresó su desacuerdo cuando defenestraron con artimañas legaloides a la presidenta Dilma Rousseff. Finalmente, hace unos meses su lucidez y dimensión ética lo llevaron a decir que el Brasil sufría de dos pandemias, la del covid 19 y la del gobierno Bolsonaro.

Como escritor, varias de sus novelas se convirtieron en bestsellers. En particular, O Xangó de Baker Street, con el emperador de Brasil don Pedro II, Sarah Bernhardt y Sherlock Holmes como personajes, que fue llevada a la pantalla grande. Se trata de un relato de suspenso a la manera de los clásicos de la novela negra, salpicado de tintes locales, con un oblicuo homenaje al Orixá del Candomblé de Bahía más emblemático.

Ya como pintor, llegó a participar en la novena Bienal de San Paulo, sin duda, uno de los eventos más destacados de las artes plásticas de nuestro continente. El periodista Miguel Icassati recordó que en el histórico Bar Balcão de San Paulo hay una obra de Jô junto a una tela del pintor José Roberto Aguilar, con quien llegó a compartir estudio. Aquí la reproducimos. Y en otro muro, su trabajo convive con una joya del PopArt: el grabado monumental Wallpaper With Blue Floor Interior de casi 3 metros de altura por 4 de ancho, de Roy Lichtenstein, a quien Jô visitó, en un arrebato de sus 29 años, tras localizarlo en la guía telefónica de Nueva York.

Jô Soares incursionó en la canción también, grabando varios discos con composiciones suyas y colaboraciones de figuras destacadas de la música popular brasileñ. Y pensar que este hombre talentoso, dueño de un abanico de disciplinas de afanes renacentistas en plena época de especializaciones y compartimientos estancos, quiso convertirse en diplomático y llegó a dominar cinco idiomas.

Jô Soares incursionó en la canción también, grabando varios discos con composiciones suyas y colaboraciones de figuras destacadas de la música popular brasileñ. Y pensar que este hombre talentoso, dueño de un abanico de disciplinas de afanes renacentistas en plena época de especializaciones y compartimientos estancos, quiso convertirse en diplomático y llegó a dominar cinco idiomas.

El gran actor nos conmovió un día contando un doloroso capítulo de su vida personal. Su madre murió atropellada. Diez años después, él abordaría un taxi en el aeropuerto Santos Dumont de Río. El conductor, al llegar a su destino, confesó que él había sido el responsable de la tragedia, y que el remordimiento le impedía vivir en paz. Agregó que sólo conseguiría dormir el día en que Jô le perdonase. —No es necesario— le contestó, porque había llevado a su madre al pronto socorro y la asistió en sus últimos momentos. Ambos se abrazaron llorando.

Flavia Pedras, quien fuera una de sus tres esposas, escribió: “…Agradezco a los señores Tiempo y Espacio por haberme dado la fortuna de dejar que se cruzaran nuestras vidas. Gracias por las carcajadas a punto de provocarme el asma; por nuestras casas, a mi manera; por los viajes a los lugares más chic y a los más insignificantes; por la cantidad de películas que me decías que tenías suerte de que se me olvidaran, para verlas otra vez, y por la cantidad indecente de helados que nos tomamos viéndolas. Gracias para siempre por las alegrías —y también por los sufrimientos que nos causamos, hasta esos nos volvieron mejores—. Amor eterno, su Bitika”.

Disquisición personal

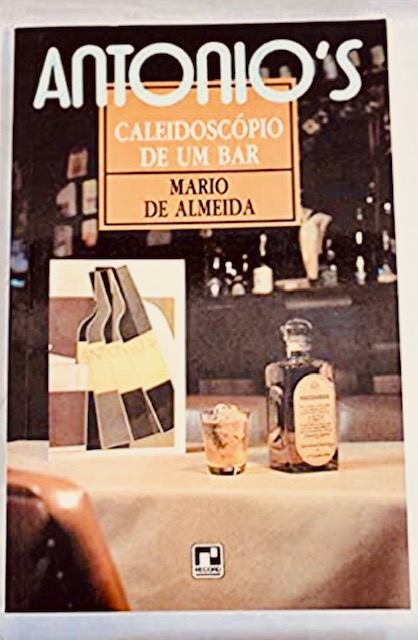

Coincidí varias veces con el extraordinario comediante —y con su novia de entonces, la actriz Claudia Raia— a muy altas horas, en el bar Antonios, el templo de la bohemia carioca en Leblon, frecuentado por Vinicius de Morales y Chico Buarque, y en donde Tom Jobim habría compuesto “Aguas de Marzo”; lo llegó a frecuentar Pablo Neruda con Rubem Braga, cuando hizo escala en Río de Janeiro para embarcarse a Europa. Una noche llevé a cenar allí a Marie-Jo y a Octavio Paz.

Me explayo. Ese diminuto recinto con terraza hacia la avenida Bartolomeu Mitre, al que además de Jô Soares frecuentaba la plana de trasnochados de O Globo, fue propiedad en los 80 de un carismático gallego, Manolo Ribeiro Romar, a quien los banqueros a quien servía como mesero en el Museo de Arte Moderno le prestaron dinero para que montara su restaurante en las fronteras de Ipanema. El sitio se convirtió en un clásico de fin de noche de artistas, intelectuales y políticos. Manolo publicó mi libro bilingüe Indistinta, que regalaba a los clientes, e incluyó a mi familia entre algunas fotos de sus memorias. La desaparición del Antonios, después de 30 años de historia carioca, por las crisis económicas y la muerte de muchos de sus fieles y célebres asiduos cerró un ciclo de oro de Río de Janeiro para siempre. Uno a mi homenaje de la gran figura, Jô Soares, el recuerdo “saudoso” de su capitán, Zé-Lito, de sus meseros y del barman que cumplía a rajatabla con el mandato ético de la estricta discreción propia de su oficio.