Como ha narrado en varias ocasiones Enrique Santos Calderón, fue él, junto con Daniel Samper Pizano, directores de una página universitaria en El Tiempo, los organizadores de una encerrona contra el presidente electo del liberalismo Carlos Lleras Restrepo en junio de 1966.

Acogiendo la invitación que Armando Correa, presidente del Consejo Estudiantil de la UN y Julio César Cortes, de la FUN, hicieron por intermedio de aquellos al equipo del candidato del Frente Nacional, Lleras fue llevado con engaño hasta el aula máxima del centro docente, que, atiborrado de estudiantes, estaba penetrado por integrantes de las células de los partidos comunistas y las guerrillas farianas y elenas como Alfonso Cano, Federico Arango, Antonio Larrota, Tulio Bayer, Manuel Vásquez Castaño, Hermías Ruiz, Guido Lastra, Armando Correa, Hernando González, Jaime Bateman, Álvaro Fayad, Lucho Otero o Galo Burbano. Fue atacado, de inmediato, por una tempestad de huevos podridos y orines, gritos de arriba las FARC y ELN mientras un negro, de apellido Castillo, estudiante de sociología, daba coscorrones a la calvicie de Lleras Restrepo que a empujones fue a dar a la decanatura de derecho con el rector José Félix Patiño y el decano Abel Naranjo Villegas.

Carlos Lleras Restrepo y su familia al ser electo presidente de Colombia en 1966

También estaban ya allí, varios de los futuros representantes de la Social Bacanería, miembros, entonces, del Consejo Superior Estudiantil como Antonio Hernández Gamarra, ministro de agricultura del impoluto Ernesto Samper, codirector del Banco de la República durante un lustro y contralor general de la República, o esa joyita caldense, José Fernando Isaza, uno de los cabecillas del odio contra Álvaro Uribe, que ha gozado de los laxos sillones de la gerencia del Instituto de Fomento Industrial, la presidencia de Ecopetrol, el Ministerio de Obras Públicas, la presidencia de los fabricantes de carros Mazda y su fabulosa fundación “sin ánimo de lucro” y la rectoría de la Universidad de los descendientes dipsómanos de Jorge Miguel Lozano de Peralta, marqués de San Jorge, o César Hoyos Salazar, líder de varias movidas, concejal del Nuevo Liberalismo, alcalde de Armenia y magistrado del acreditado Consejo de Estado.

A las 7:00 de la noche entró en la universidad, en una tanqueta del Ejército y con medio batallón de la guardia del presidente Valencia, el ministro de gobierno Pedro Gómez Valderrama, que acababa de firmar los decretos para bombardear, con napalm, Marquetalia y Río Chiquito, y rescató al candidato.

El cuatrienio de Carlos Lleras no sólo liquidaría el siglo y la posguerra, sino que inauguró, sin que se diera cuenta, la República del Narco y el reino de la Social Bacanería, a pesar del esfuerzo, durante el primer decenio del nuevo siglo, de dar otro rumbo al país, cercenado por la ambición de Juan Manuel Santos de ser secretario general de las Naciones Unidas y que el plebiscito de octubre de 2016 contra las FARC abortó.

Lleras Restrepo, víctima de los atentados de los seguidores del dictador Rojas, vivió exiliado en México durante dos años como asesor de la ensambladora Renault, donde pudo estudiar de cerca el desarrollo y resultados del partido político creado por Plutarco Elías Calles y reformado por Lázaro Cárdenas: el PRI. Venustiano Carranza, enemigo de Zapata y Villa, había promulgado en 1917 una carta que da primacía a un poder ejecutivo descrito como “presidencia imperial”. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, Calles tuvo la idea de crear un partido, que, con la estructura funcional de los Soviets, en México se transitara de un “gobierno de caudillos” a un “gobierno de instituciones”. Plutarco promovía el nacionalismo y el populismo, con un capitalismo que subordinaba obreros y campesinos, interviniendo en la economía, la educación, la industria, semicorporativizando las organizaciones de los trabajadores y los empleados públicos. Cárdenas lo colectivizó creando confederaciones, cuyos miembros tenían que pertenecer al partido hasta llegar a tener más de ocho millones de militantes. Pudo así nacionalizar el petróleo y entregar a los campesinos más de 18 millones de hectáreas. Cuando Lleras Restrepo estuvo exiliado, el país transitaba en los primeros años de lo que se conocería como el “milagro mexicano”, resultado de la concentración del poder en un partido único, que, sin ideología definida, pero enemigo acérrimo de los conservadores de Partido de Acción Nacional, urbanizó y modernizó la república.

Lleras Restrepo impulsó la Reforma a la constitución en 1968 consolidando la presidencia a fin de intervenir los estados de la economía y los mercados planificando, con carácter imperativo el sector público, e indicativo, el privado. El ejecutivo sería el único que podía radicar iniciativas legislativas en materia económica, financiera y monetaria y el presidente estaba facultado para intervenir en la emisión monetaria y en el ahorro, sumando, a todo ello, la facultad para decretar emergencias económicas. Una “comisión del plan” integrada por veinte miembros del senado, la cámara, las intendencias y las comisarias vigilarían los planes y programas del desarrollo económico y social. “A Carlos Lleras Restrepo, escribió el sibilino López Michelsen, se le debe reconocer a perpetuidad el título del más grande intervencionista de estado que ha tenido Colombia”.

Se cree que al menos un centenar de Institutos Descentralizados creó la reforma de Lleras Restrepo con la esperanza de que allí floreciera la nueva burocracia que mantendría, por otros veinte años, al partido liberal en el poder. Entre ellos de Energía Eléctrica, Comercio Exterior, Reforma Agraria, Seguros Sociales, Crédito Territorial, Desarrollo de los Recursos Naturales, Investigaciones Geológicas, Mercado Agropecuario, Cancerología, Provisiones, Radio y Televisión, Transporte, etc., etc.

El solo Ministerio de Educación tuvo a su cargo Colcultura, Cultura Hispánica, Construcciones Escolares, Icetex, Icfes, Juventud y el Deporte, Universitario Sur colombiano, Investigaciones Científicas y las Universidades Nacional, Cauca, Caldas, Pedagógica y la Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Instituciones que, desde la asonada contra John D. Rockefeller en octubre de 1966, benefactor en la creación del Instituto de Ciencias Agropecuarias en Bogotá, se convirtieron, para el imaginario del mandatario en el “Otro mundo”, como llamó a las universidades y los institutos el presidente Lleras Restrepo, donde decidió insiliar, con buenos sueldos y prestaciones a los ideólogos de izquierda que lo desearan. Al fin y al cabo, según también había dicho, a los subversivos solo los amansaba un buen salario y libertad para hacer nada, porque apenas gustaban de la revolución en los cafés y bares.

El ex dictador Rojas Pinilla y su hija María Eugenia, jefes de Anapo en 1968, caricatura de Merido en El Tiempo de Bogotá

Hasta aquí, todos los planes de Lleras Restrepo de convertir el partido mayoritario, el liberal, en una suerte del PRI parecieron funcionar. Lo que nunca previó fue que con la reforma que desmontaba el Frente Nacional, y con el crecimiento de los consumidores de marihuana y más pronto que tarde, cocaína, en los países industrializados, los triunfadores serían los mafiosos y sus ideólogos, los pensadores y artistas de la Social Bacanería. La reforma de 1968 modificó el acceso a las corporaciones electivas popularmente, donde en los consejos municipales y las asambleas departamentales pudo ser elegido, desde 1970, cualquiera que tuviera cómo o lo lograra sin saber cómo. Y al congreso, a partir de 1974, año inicial del gobierno de López Michelsen, conocido por las siglas romanas de ADC y DBC, antes y después de la coca, fortaleciendo los ingresos de los grupos subversivos como las FARC surgidas en 1964, ELN [1965] y M-19 [1973] ya claramente financiado por los capos de los carteles de Medellín y Cali, cuyas luchas concluirían con el fin del bipartidismo y la Constitución de 1991, que creó las bases jurídicas y legales de la República del Narco.

El fracaso de la reforma del 1968 fue total. El 19 de abril de 1970 el elegido sucesor de Lleras Restrepo y su PRI de bolsillo perdió las elecciones ante el populismo del ex dictador Rojas. Esa noche, el ministro de gobierno, el tigrillo Carlos Augusto Noriega ordenó a las estaciones de radio y televisión abstenerse de divulgar los resultados a boca de urna porque Pastrana [1’121.958] perdía las elecciones por 113.721 votos mayoritarios de su contrincante principal, el general Gustavo Rojas Pinilla [1’235.679].

Colombia tenía 22 millones de habitantes; un 46% era menor de 15 años; con casi dos millones de los adultos en la informalidad.

Dos años después, en 1972, Anapo, el partido del ex dictador obtendría, para los cinco más poblados departamentos [Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle] 881 concejales, de un total de 4.402; 62 diputados a las dumas estatales, de un total de 143; 42 representantes a la cámara, de un total de 98; y 16 senadores, de un total de 48. Colombia inauguró así su larga marcha hacia el populismo que ha ido destruyéndola. Charlatanería y corrupción ya iban de la mano. Todas las instituciones creadas por la Constitución de 1886, reformada diez veces hasta 1986 hasta terminar en la de 1991, que ha sido modificada en 18 años 46 veces, fueron entregadas no sólo a los partidos tradicionales, sino en creciente medida, a los enemigos de las mismas, creando un segundo estado en su interior, como se evidencia en la vida social y política del presente, donde las FARC han creado su propia corte de justicia revanchista, llamada pomposamente Justicia Especial para la Paz.

La marihuana, la coca y la amapola han sido los productos que, como el café, para los liberales de la Guerra los Mil Días, ha inflamado las enormes milicias armadas que intimidan a la creciente burguesía industrial y mercantil del siglo XX, y a la fecha, no han podido derrotarla.

II

Un paradigma micro de las alianzas del narco con la inteligencia de las izquierdas populistas y subversivas podría leerse en los eventos sociales y la exaltación, a los altares de la filosofía y el seudoanálisis mental, de un personaje cuya trayectoria vital y libresca ilustra a la perfección la debacle intelectual que vive la república postsantista.

Como se sabe, uno de los grupos de narcos más poderosos, el Cartel de Cali, fue integrado por individuos que vivían y delinquían allí, a mediados los años sesenta. Incluso uno de los más activos miembros del otro cartel, el de Medellín, había nacido en la capital del Valle del Cauca en 1948: Juan David Ochoa y tuvo trato entonces con los otros capos. Años cuando en los Estados Unidos, tras las modas cotidianas de los clubes de blues y jazz, con el crecimiento de la Guerra en Vietnam el consumo de marimba inundó las grandes ciudades y se comenzó a exportar, desde Colombia, la Santa Marta Golden y la Punto Rojo, como aditivo a las manifestaciones pacifistas del hipismo. No es por tanto incomprensible que en los sesenta sobrevivan, en Cali, Gonzalo Arango, X-504 y su publicista supremo, José Mario Arbeláez, junto a un pervertido manizalita que deslumbró, a la oligarquía caleña, inventando el Nadaísmo. Hoy todos, los pocos miembros de esa cáfila le reconocen como el Profeta del Profeta Gonzaloarango.

El Cartel de Cali, Time Magazine, 199

Si bien el primer manifiesto del grupo, redactado en verdad por iniciativa del publicista Hernán Nicholls, la primera obra reconocida de Arango fue Sexo y saxofón, editada por Belisario Betancur en 1963, en el segundo año del gobierno del frente nacionalista Guillermo León Valencia, cuando ya el senador Álvaro Gómez había denunciado en el congreso la existencia y enfrentamientos con las fuerzas armadas de unos grupos de Autodefensas Campesinas comandadas por Tirofijo y Jacobo Arenas, padres de la República de Marquetalia, patria única de las FARC. A los que seguirían Los poemas de la ofensa [1968], de Jaime Jaramillo Escobar, escritos mientras visitaba las piscinas olímpicas en busca de algún amor juvenil, porque le habían dicho que en Cali vivía El Diablo.

Entre esta fecha y la publicación de Que viva la música [1977], heredera de esas prosodias y sintaxis, solo median diez años, una década, una tercera parte de los treinta años de dominio, en la sapiencia local de esa provincia, de los gustos y celebraciones de la Social Bacanería. A lo que habría que sumar el creciente gusto de los mafiosos y su cultura traqueta, por el miserable cine que harían los viudos de Andrés Caicedo, miembros de la tristemente célebre Caliwood. Y el miserable teatro de creación colectiva, con el cual un seudo dramaturgo, embaucó a los incautos estudiantes que colaboraban, como estatuas de sal, en el progreso de las grandes exportaciones de los nuevos productos nacionales.

Entre 1965 y 1975, ha escrito James Henderson, Colombia “fue un país de voces estridentes y jóvenes que pretendían destruir iconos culturales y declarar la guerra a la sociedad burguesa con una contracultura de bohemios que no escribían poesía y otros que lo hacían fumando marihuana, ejecutando actos que escandalizaron a la sociedad en general. Los anticonceptivos aumentaron el sexo casual y los adolescentes en pueblos, veredas y ciudades bailaban las noches en discotecas y los estudiantes de secundaria y bachillerato se lanzaron a la actividad política, exigiendo reformas a un sistema político anticuado. Muchos de ellos se convirtieron en revolucionarios y se unieron a las guerrillas, donde morían pronto. Fue una época embriagadora y romántica”.

El Colombiano de Medellin informa del auge del hipismo en 1971

Mientras la radio y la prensa promovían esta “nueva cultura”, en otros lugares estaban ocurriendo otros rituales que se ejecutaban entre los barrios San Nicolás y Obrero en bares y bailaderos de donde emergían los recientes fumadores de marimba y bazuco que se ocultaban en Sucre. Quizás el más prestigioso fuera Picapiedra, de un bandido con apodo de ortóptero, donde actuaban parejas de rápidos bailarines que imitaban a algunos de los actores cómicos mexicanos, pero estaban contaminados del ritmo pachanga que se oía en un condado sureño de New York, metiéndole velocidad a los acetatos de 33 revoluciones. Al presentarse, en diciembre de 1968, los desconocidos músicos del bestial Agúzate que te están velando, la historia de la noche caleña cambiaría para siempre. Esa sería, ahora y adelante, el ritmo y el sabor de una generación que llegó al poder con Ernesto Samper Pizano y su carnal Horacio Serpa.

Entrada la noche aparecía en escena el traqueto, con su caravana de Mustangs Pony y Chevrolet Camaros seguidos de camionetas Toyota Land Cruiser Prado atestadas de guaruras protegidos, a la distancia, por patrullas de la policía, de donde emergía un hombre alto y fornido, de barba rala, en sus treintas, que ordenaba “abrir el parche” poniendo al respetable en fila india y obsequiando billetes de mil pesos para él, cerrar el sitio y holgar a sus anchas.

El presidente Pastrana decreta el estado de sitio en Cali en febrero 1971. Diario El Tiempo

Entre el respetable estaban ya los gestores de las manifestaciones contra las políticas educativas del gobierno de Pastrana y su ministro de educación Luis Carlos Galán: los Antonio Navarro, Carlos Jiménez, Clementina Vélez, Dolcey Casas, Gustavo Ruiz, Hernán Toro, Humberto Palau, Jaime Carrillo, Jairo Martínez, Jorge Barragán, Jorge Mosquera, Luis Carlos Arboleda, Margarita Mera, María Victoria Donneys, Moris Ackerman, Oscar Rojas, Ricardo Sánchez, Stella González o Camilo González, que llegaría a ministro de salud del M-19 siendo ingeniero, o José Fedor Rey, que con el mote de Javier Delgado, se convertiría en el Monstruo de los Andes, torturando y ejecutando a 164 de sus guerrilleros, la mayoría menores en edad, que habían desertado, robando una millonada, a las FARC.

Y si el alma se alimentaba y fortalecía al ritmo de la salsa y el crimen, el cuerpo era complacido en El Bochinche, un restaurante de choferes, rodeado de jibaros, chulos y putas donde todavía sirven las mejores chuletas de cerdo del mundo, un enorme trozo que sobresale del inmenso plato, sobre el cual caen las rodajas de tomate, limón y un dulce plátano maduro. Todos los beodos de la noche caleña allí aterrizan, como diría un duro.

Tras el triunfo del Anapismo, en las ciudades principales los concejales del movimiento se apoderaron de las empresas de servicios públicos, y promovieron, junto al Partido Comunista, la creación de nuevos barrios invadiendo baldíos de la nación y viejas haciendas concedidas por la corona española a sus conquistadores. Se cree que en unos treinta años, desde comienzos de los sesentas hasta finales de los noventa, en unos 120 municipios aparecieron comunidades de “nuevo tipo” con nombres como Policarpa Salavarrieta, Manuela Beltrán, María Cano, Primero de Mayo, Comuneros, José Antonio Galán, Atahualpa, Simón Bolívar, Obrero, Popular, Cuba, Allende, Nuevo Chile, Neruda, La Libertad, El Porvenir, Nueva Esperanza, Bello Horizonte, etc., creando una fuente inagotable de electores, que siguen vendiendo su voto al mejor postor, habitualmente el futuro alcalde. En Cali, como en ninguno otro municipio capital, es evidente el servicio que las oligarquías políticas prestaron a los nuevos amos económicos.

En el transcurso de esos treinta años, los que según Ortega y Gasset legitiman, durante la centuria, la aparición de nuevas generaciones, sus alcaldes fueron Renjifo Salcedo, Holguín Sardi, Carvajal Sinisterra, González Caicedo, Domínguez Borrero, Escobar Navia, Navia Prado, Borrero Restrepo, Eder Caicedo, Holmes Trujillo, Germán Villegas, Guerrero Velasco o Guzmán Cuevas, este último, delatado por el contador de la mafia, Guillermo Pallomari, de haber recibido 175 mil dólares para ganar la alcaldía en 1994 y quien fuera destituido por un gobernador, que al lado de los pulquérrimos senadores Francisca Toro, Griselda Restrepo, Juan Carlos Martínez y Ramón López atizaron la corrupción en el campus universitario, creando una estampilla que, con la apariencia de invertir en el desarrollo de su planta física y su biblioteca, permitió la dilapidación de una fortuna en manos de un chapucero que fuera condenado, siendo su rector, a varios años de cárcel tras deambular, mondo y lirondo, por varios países europeos ofreciendo ser el ministro de educación del gobierno que inauguraría el designado de Ernesto Samper, su cómplice en el crimen de Álvaro Gómez, Horacio Serpa.

1968 es el año de la reforma constitucional de Lleras Restrepo, luego de que amenazara al parlamento con renunciar y concediera a los honorables senadores y representantes la continuidad de sus “auxilios” para mantener cautivas sus clientelas electorales y la eternidad de un sueldo indestructible. En mayo, los estudiantes franceses invadieron las calles pidiendo el cambio del sistema político y económico y las costumbres sexuales esgrimiendo consignas maoístas, marcusianas, de liberación de las mujeres, porque deseaban ser realistas pidiendo imposibles. Otro tanto en USA contra la guerra en Vietnam, en México miles de estudiantes fueron asesinados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en el conjunto residencial Nonoalco Tlatelolco, que ha recreado el filme Roma de Cuarón. En Praga las tropas soviéticas aplastaron la primavera checa del gobierno de Dubček. Luther King y Bob Kennedy fueron asesinados, uno en abril y el otro en junio. Belaunde Terry fue derrocado en Perú por Velasco Alvarado mientras Omar Torrijos deponía al presidente Arias en Panamá y Pablo VI visitaba Bogotá, concediendo el gobierno, mercedes, a numerosos presos políticos como comunes, entre ellos, al jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los Chemas. Se dice que el Vaticano recibió una enorme contribución, de parte del prisionero, a través de un diplomático con enormes lazos de amistad con altos prelados adictos a la entrepierna de los muchachos.

Jaime Galarza, rector de Universidad del Valle 1991-1998

Los Chemas, integrado por un líder estudiantil adicto al ELN, Luis Eduardo Tamayo, planeó y ejecutó con la colaboración de José Santacruz, que cursaba cuarto de ingeniería eléctrica en la Universidad del Valle y Gilberto Rodríguez, entre otros nueve, el secuestro de un diplomático suizo y un estudiante, por el cual obtuvieron 700.000 dólares que usaron para establecer las primeras redes de contrabando de psicotrópicos. Ya Rodríguez había sido reseñado como marxista y tesorero de un movimiento subversivo con el alias de El Chamizo, secuestrando y falsificando moneda. Testigos sostienen que Rodriguez y Santacruz, cuando visitaban los talleres de la escuela de arquitectura de Univalle discutían, a menudo, opiniones Louis Althusser y Marta Harnecker. O que la solución al problema agrario de 1 millón de campesinos con menos de veinte hectáreas, 86% de las explotaciones, que no decrecían por causa de los 8.000 terratenientes con predios mayores a las 500, eran los cultivos de marihuana que ya prosperaban en la costa norte del país.

Los primeros embarques fueron de marimba, pero pronto pasaron a exportar sólo cocaína, que originalmente traían de Bolivia y Perú. Algunos investigadores vinculan a Santacruz, apodado El Estudiante, con la revuelta estudiantil contra los Cuerpos de Paz en la Universidad del Valle, porque varios de los cuarenta gringos que actuaban en esos años en Cali, entrenados en el Sena de Buga, se habían dedicado al negocio mediante embarques por Buenaventura y el intercambio de información gracias a la aparición del Fax y la máquina fotocopiadora Xerox, que reemplazó, en las luchas, al anacrónico esténcil. Para 1984, según declaró un comandante de la Unidad Antinarcóticos de la policía colombiana, “La mafia había penetrado los principales estamentos sociales caleños hasta hacerse virtualmente invencible.” La trastienda de la vida de esos mafiosos ha sido relatada, con lujo de detalles que dan asco, en Quítate de la vía perico, memorias de uno de los más dúctiles y perversos admiradores de los hermanos Rodríguez y el tiñoso Santacruz.

Alvaro Escobar Navia, rector de Univalle, concede un doctorado honoris causa al trashumante caleño Enrique Buenaventura

Aun cuando parezca convergencia fortuita, no deja de llamar la atención, que en los mismos meses de la revuelta estudiantil contra los Cuerpos de Paz en la Universidad del Valle, que terminaría con la destitución de su rector, el ex ministro de salud Alfonso Ocampo Londoño para ser sustituido por un comerciante de guindillas, encausado de exportación de singularidades a los Estados Unidos en barriletes de roble para güisqui, estallara un fuerte movimiento estudiantil en la universidad privada Usaca, donde estudiaba derecho, y era uno de los mayores accionistas mediante testaferros, el hermano menor de Gilberto, Miguel Rodríguez, conocido como el Señor.

El centro contaba con una nómina de dirigentes estudiantiles, eximios miembros de la Social Bacanería como Álvaro Escobar Navia, futuro rector de la Univalle, los mamertos asimétricos Alcibíades Paredes y Eduardo Pastrana, los trotskistas Edgar Vásquez y Fernando Cruz Kronfly, o el intérprete de signos Eduardo Serrano, único de su promoción que no pudo recibirse antes de la destitución de Ocampo Londoño, y que echaría por tierra, como eterno burócrata de la Facultad de Letras, durante treinta años, los estudios literarios que habían establecido académicos como Antonio Antelo, Delio Merino, Edward Stresino, Jean Bucher, John Neubauer, Jorge Zalamea Borda, León J. Simar, Luis Enrique Sendoya, Santiago Sebastián o Walter M. Langford, que terminaron en manos de un ex guarda espaldas de un senador de las FARC.

Y entonces en la Usaca ocurrió lo inesperado. A finales de diciembre de 1968, en uno de los extendidos amaneceres de réplicas de las asambleas estudiantiles de Paris, esgrimiendo las tesis de los estudiantes de Córdoba en 1918, un casi abogado, compañero de estudios de El Señor, Germán Navarro Palau, que a comienzos de este siglo fue capturado y puesto en prisión con fines de extradición por haberse «encargado de sobornar a las personas que tenían conocimiento de las actividades delictivas del cartel de Cali, con el fin de evitar su testimonio ante las autoridades judiciales», puso a consideración del respetable los nombres de Álvaro Pio Valencia, para el cargo de rector y para Vicerrector académico a una eminencia llamada Estanislao Zuleta.

III

“Lo nuestro era el culto a la palabra,

donde navegábamos era en la Galaxia Gutenberg:

los libros, la página impresa, la letra leída,

la poesía, los juegos de palabras.

En eso Estanislao Zuleta era muy hábil,

lo mismo que en los apodos,

los retruécanos,

los trastruécanos,

las transposiciones.”

Ramiro Montoya

Álvaro Pío Valencia fue uno de los cinco hijos del simbolista Guillermo Valencia, padre también del expresidente Guillermo León y de Josefina, sufragista y ex ministra de educación y gobernadora del estado del Cauca durante la dictadura de Rojas Pinilla. Comunista y marxista, fue secretario de la embajada de Colombia en Brasil y alcalde y concejal de Popayán su ciudad natal. Descendía de Pedro Agustín Valencia, dueño de la casa de la moneda de su pueblo por cuyos caudales obtuvo el título de Conde, que perdió al ser fusilado por traidor a la Corona, en Santafé de Bogotá, al lado de Camilo Torres y Tenorio, la madrugada del 5 de octubre de 1816.

Una de las auras que persiguieron a Estanislao Zuleta fue haber sido hijo de un abogado godo que murió calcinado en el mismo avión que Carlos Gardel y un tal Ernesto Samper, en Medellín en 1935. Fue apadrinado por el único amigo que tenía el difunto, cuarenta años mayor que el huérfano, Fernando González, polígrafo agiotista y cónsul múltiple, admirador de Mussolini y feroz anticomunista, que expulsado de todos los colegios de su pueblo por leer en Nietzsche, al casarse con la hija de un expresidente pudo recorrer el mundo exponiendo, su escepticismo religioso, en pequeños volúmenes, admirados hasta el fanatismo por los Nadaístas, que le consideran el “Sartre de Envigado”, sobre sociología, historia, arte, moral, economía, epistemología y ética, es decir, todo lo habido y por haber. En envigado Pablo Escobar construyó La Catedral, su propia cárcel en su propio pueblo, con la anuencia del más diverso presidente que ha tenido Colombia.

En 1949, cuando tuvo catorce años, uno de los amigos de la madre modista, le obsequió el libro que cambiaría su existencia y le arrastraría a una muerte en vida, porque como dice el personaje central de ese libro, el anodino Hans Castorp, “… hay dos caminos para consumar la existencia: uno es el común, directo y correcto. El otro es tremendo, conduce a través de la muerte y es el camino genial”. El sufrimiento como la vía perfecta hacia el aprendizaje.

La montaña mágica, de Thomas Mann, en versión de Hernán del Solar, un poeta chileno que fuera el primero en trasladar la obra completa del alemán al español, publicado por Ercilla, en 1948, con 844 páginas. Un chollo demoledor y sorprendente sobre la Europa decadente y enferma de principios del siglo XX. Una ficción para formar escolares, la Bildungsroman por excelencia. La aventura de un hipocondriaco en un sanatorio para tuberculosos en las serranías suizas especula sobre psicoanálisis, el dominio de la técnica sobre el pensamiento, la relatividad del tiempo, el auge del comunismo y las derechas y la crisis del liberalismo clásico. Todo envuelto en largas discusiones sobre eros y tánatos.

En la montaña de Mann acontecen toda clase de prodigios dignos de la Belle Epoque: la gente ríe bizarramente frente a la adversidad, calla cosas que sabe, habla de lo que no sabe, ama y odia y de la noche a la mañana, desaparece. Personajes que participan en juegos y fiestas, flirtean, chismorrean, se enamoran, pelean y se fingen eternos. Una altura de vida donde la vida acaba mal, pero hacemos lo imposible por ignorarlo. Un constante, e insufrible duelo, entre las alturas y las planicies, la salud y la enfermedad, el siglo de las luces y la oscuridad de la edad media, el diablo y dios, es ofrecido al lector por un jesuita y un garibaldino que ponen en escena la lucha entre el materialismo, el espíritu, el progreso y la libertad. Mann, en últimas, confunde, aburre y burla al lector porque sabe que solo los mediocres no pueden construir un equilibrio entre las contradicciones primarias y las secundarias. Y que todo, en este mundo, va por el camino del medio.

La montaña mágica es una excrecencia de Don Quijote de la Mancha, la incansable discordia entre Sancho y el viejo loco, con un inmenso obstáculo: su entorno no fue el mundo de los picaros y comienzo del fin del imperio español, sino una estación que engendraría la gran carnicería de la primera guerra mundial, inventora de la República de Weimar, que llevaría, en medio de sus pesadas elucubraciones intelectuales, consideradas por numerosos lectores como “peroratas roñosas, oxidadas, ilegibles, pedantes y pelmazas”, al nazismo y el comunismo.

Consideraciones que quizás se acerquen a la verdad, pues el mismo Mann llegó, en su soberbia, a decir que para poder comprender bien la obra había que leerla al menos dos veces. Mann era entonces un reaccionario germano centrista, defensor de la autarquía cultural, enemigo de toda influencia foránea, que luego, en un giro de 360 grados se declaró campeón del liberalismo y feroz demócrata.

Alfonso Lopez Michelsen entrega el poder a Julio César Turbay Ayala

Estanislao Zuleta, sin padre, pero con un delirante por tutor, rodeado de niñeras, sirvientas, tías, primas, modistillas y señoras ricas que vienen al taller de mamá en el exclusivo barrio El Prado a entallarse los trajes de las mises universos. Pésimo estudiante de primaria y peor aún del bachillerato que no terminó porque odiaba dejar la cama pronto, y según dijo otro, el colegio le quitaba tiempo para sus estudios, no enloqueció con la narrativa de la novela, sino con las disputas exasperantes entre Settembrini y Naphta, porque Zuletica no sabía alemán y no podía deleitarse con la prosodia y la sintaxis de Mann, una de las líricas más depuradas, como regala Der Tod in Venedig, que Visconti cautivó en Morte a Venezia.

Tales fueron las consecuencias de esa lectura calenturienta, que la madre llegó a creer era retardado mental o sufría de ataques de angustia. Lo cierto es, había perdido la chaveta para siempre. El cuarto donde viviría de ahora en adelante no estuvo en la realidad, sino en la montaña mágica. Y el acontecer tenía que ser leído por el psicoanálisis, la erudición que interpreta el delirio. Todo envuelto en el papel maché del marxismo y los humos de la maracachafa, que nunca le abandonaría. La calle, los bares, los cafés, los amigos: Álvaro Vélez, que murió a manos de la mafia siendo un testaferro en playas de Cartagena, Delimiro Moreno, Eduardo Gómez, Gonzalo Arango, a quien no volvería a hablar porque intentó o sedujo a su madre, Mario Arrubla, Mario Vélez, dueño del Bar Manhattan donde cantaba tangos Mario Rivero, el poeta Oscar Hernández, Ramiro Montoya o Virgilio Vargas, todos, menos él, el mártir de la montaña, sabrían que la vida, si no era un pozo de la dicha, tampoco sería aljibe de infortunios.

Cumplidos los 18 dio el gran salto. Con el poeta Oscar Hernández y el camarada Álvaro Delgado lio los bártulos en busca de su Berghof, aquel paraíso donde el Füher se refugió tras el Putsch de Múnich en los Alpes Bávaros y donde estuvo la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Un congreso de jóvenes comunistas en la miserable Bucarest de Petru Groza, un “burgués rojo” miembro laico de la iglesia rumana, que hizo invitar a muchos adolescentes, así no pertenecieran a los partidos comunistas de sus países. Tanto el poeta como el pichón de ideólogo pagaron sus billetes de ida y vuelta y se las vieron cortas para sobrevivir en Viena, donde vislumbraron el diván de Freud y en Paris, donde nunca vieron a Sartre en el Café de Flore. En las noches de melancolía Zuleta evocaba a Paris, donde estuvo tres días, con ese aire de superioridad que da saber que, en su gremio y pandilla, él era el único que había estado allí. Todo era, sin duda, un delirio robado a los filmes de la distribuidora Cofram.

Hay quienes creen que Zuleta dejó Medellín, aburrido de saber que existía “el otro mundo”, Bogotá, donde no tendría que ver cada día los rostros de Alberto Aguirre, con su pedantería pueblerina, a Bernardo Hoyos, que hablaba español con acento inglés porque decía que había trabajado en la BBC de Londres o el abstemio secuaz del lopismo Estanislao Posada, al nerudiano y empresario de transporte de mercancías Carlos Castro Saavedra y Alberto Upegui, que sabía más de ópera que Verdi y fue capaz de convertir a una coplera de bambucos en diva sin coloratura.

El Bogotá de la dictadura de Rojas era ya la única cosmópolis del país, con un millón de habitantes y un dólar a 2.50 pesos, presumía estar cerca al devenir de la Europa de postguerra, aun cuando Barranquilla, por su naturaleza y trato, estuviese mejor vinculada con la potencia que había ganado la guerra y con la Cuba del batistato. La carrera séptima era el centro del mundo, con sus ventas de libros de segunda frente a la Palacio de la Carrera, la plaza de Bolívar, la Buchholz, El Tiempo, El Espectador, el Hotel Continental, la librería Central en el parque de Santander, la Mundial, la Gran Colombia, la Lerner, el café Automático, el Club Suizo, las pizzerías y los restaurantes españoles y las barras de la 22, las tascas, la Santamaría, la Galería Colseguros y El Callejón, la biblioteca Nacional, los grilles, etc., donde podía cualquiera que lo quisiera, o pudiese, hacer parte de las discusiones, los juegos, las confabulaciones y los chismes que urdían esa maraña de gentes del mundo intelectual, desde las derechas hasta los extremistas de izquierda, que todavía en santa paz departían como si el mundo bogotano estuviera en otra parte.

Allí estaban los poetas venerados, León de Greiff, Jorge Zalamea, Luis Vidales, Eduardo Carranza, Aurelio Arturo, Ciro Mendía; los de Mito, Jorge Gaitán Durán, Fernando Charry Lara, Fernando Arbeláez; allí los ministros y ex ministros y parlamentarios y ex parlamentario, Belisario Betancur, Pedro Gómez Valderrama, Otto Morales Benítez; ahí los artistas, Obregón, Botero, Grau, Ramírez Villamizar, Bursztyn; ahí los arquitectos, Martínez Sanabria, Salmona; gentes del teatro, Seki Sano, Bernardo Romero Lozano, Zapata Olivella, Dina Moscovicci; ahí los periodistas y caricaturistas, Juan Lozano, Germán Espinosa, Truque, Merino, Chapete.

Los biógrafos indican que Zuleta llegó a Bogotá, a los 22 años, militando en el partido comunista y sin haber holgado con hembra alguna. Era un mozalbete más que atractivo, que había merecido los flirteos de los diversos que frecuentaban los cafés de Guayaquil, que ha retratado Fernando Vallejo en sus memorias de “el río del tiempo”, epicentro de una generación que asumió la acera de enfrente como enmienda e insignia de sus desobediencias.

Entonces, en el café La Paz, frente al espléndido apartamento de sus tías en la avenida 19, tuvo una segunda epifanía. Dio con un fanático del comunismo que como la criada de Freud le serviría para descubrir que el otro era él mismo. Ahora las dos demencias del siglo se encarnaban en un desquiciado, tres años mayor, cargado de recónditas experiencias vividas en unas montañas muiscas, por una suerte de doctor Jekyll y el señor Hyde, asediado por depravadas pasiones sexuales, de vagancia nocturna para encontrarse con seres sórdidos y prostituidos, visitando incluso los sábados una cárcel de la provincia natal para comprar los servicios de velludos asesinos recién liberados, y durante el día pretendía conducir las masas estudiantiles y proletarias, porque odiaba el campesinado, con una austeridad digna de Stalin, que llegó a crearle severas angustias existenciales, colmadas por la compañía de Zuleta, durante los tres años, que duró su rendezvous sentimental.

Lopez Michelsen protesta por acusaciones del embajador americano sobre trafico de drogas 1978

Uno de sus biógrafos ha narrado cómo Zuleta tuvo un primer empleo gracias a la capacidad de penetración en el aparato estatal de los camaradas, partidarios de todas las formas de lucha. Le consiguieron, con un paisano dipsómano que era el director, una corbata burocrática en un instituto que pretendía hacer investigaciones históricas. Regente y dependiente bebían diariamente después de las seis y frecuentaban lupanares cercanos. Casi un año fue mantenido por su madre y sus tías porque el sueldo no llegaba, pero cuando llegó la orgia fue perpetua, con diversas y con la primera de todas, hasta que tocó fondo y acabó los retroactivos pagados. Su poema preferido, entonces, dice un cronista, era de Rash Isla:

Boga en sus ojos ígneos el pecado

y la traición en su sonrisa boga,

y son sus brazos pérfidos la soga

con que toda virtud ha estrangulado.

En su vientre infecundo el insaciado

cortejo de los hombres se desfoga,

e infiltra malestar, como una droga,

su beso arteramente destilado.

Sacerdotisa en el ritual venusto,

se defiende, se cimbra, se querella,

en los extremos del espasmo augusto.

Mas su imperiosa carne disoluta,

obliga al macho a devorar sobre ella

del viejo edén la insuperada fruta.

Fue ese raro espécimen bipolar de lirismo boyaco quien, por tratar de perpetuar el noviazgo, le indujo a la azarosa maquinaria de la reproducción. Era habitual verlos, en una especie de Elle, Jules et Jim, por los restauranticos de la calle 22, felices y borrachos, con la bisoña rebelde al medio, cantando la Internacional o el Bella Ciao. Integrado a la célula comunista donde le había colocado en la capital Filiberto Barrero, en una tenida de militantes hijos de papá que jugaban a la revolución, cayó en manos de la fémina que deseaba reproducir el mundo. Nada mejor para ello que ese hembro que temblaba ante la presencia de la hembra insaciable e insaciada y agradecida, habitualmente rechazada por su fealdad, pero amada por su solidaridad con el otro.

Hacía tres años había regresado al país luego de haber nacido en Barcelona y estudiado en la universidad de Copenhague, hablaba francés, inglés e italiano, había visto caer la República Española y el triunfo de Mussolini y vestía esos amplios o entallados trajes y pamelas de Balenciaga, unas veces negros y otras blancos, que llegaban hasta la mitad de la pierna, con mitones que cubrían su mano izquierda, destrozada durante el hundimiento del trasatlántico El Horazio en el puerto de Génova mientras huían hacia Panamá ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial y porque, decía ella, Balenciaga hacía que la belleza de sus trajes disimulara la eterna fealdad de su rostro y las protuberancias de sus dientes frontales que parecían agujas fuera de control, trajes que eran estuches perfectos para su imperfecta silueta y que la hacían, al ser elegante, quebrar la imagen antipática que proyectaba. Era sobrina de los periodistas más poderosos, hija de un diplomático fascistoide y franquista, que, por llevar la contraria a uno de sus tíos, tomaba partido por el otro, el que publicaba clandestinamente Voz Proletaria y departía con su rubio novio arquitecto con Gilberto Viera White, a quien ella se había entregado en cuerpo y alma. Huérfana de madre a los diez años, su encuentro con el huérfano de padre antes de nacer fue el complemento perfecto, para él, tras el fracaso con el poetastro estalinista. Además, ella quería llevar a la praxis las teorías del leninismo. Y él estaba fascinado con esa nueva aventura: educar campesinos no para la lucha armada sino para la creación y fortalecimiento del partido del proletariado. Y ese entorno cálidamente mundano y abierto que deparaban sus amistades, de ella.

Pizarro Pabón Patiño Fayad Navarro Wolf Grabe Otero Gustavo Arias Londoño José Elmer Marín Iván Marino Séptima. 1979

Rodeado de comunistas y filo comunistas, varios de ellos, como el enamorado de marras, hasta el día de hoy fanático del secuestro y las extorsiones, María del Rosario, que gerenciaba los fondos editoriales del periódico Junio, convenció, al saberse embarazada y sin bendición apostólica a la vista, que Gilberto Viera White, a través de Hernando Santos Castillo, enviaran a Zuleta donde los campesinos de Juan de la Cruz Varela, mientras daba a luz. María del Rosario confiaba que sus tíos y su padre le enviaran su pasaporte tramitado y el dinero para ir de nuevo a Europa y allí parir, hasta que un día Viera subió al Berghof mamerto y dijo que la solución era el matrimonio católico. Zuleta enfurecido dijo que “ni por el chiras”. Y María del Rosario se opuso, porque como ella misma dijo “cuando uno se casa ahí mismo le dan en la jeta”. Entonces Zuletica decidió volver donde mamá y allí contrajo matrimonio en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en 1958. El matrimonio estaba liquidado. Detalles que hay que leer, entre líneas, en uno de sus escasos artículos para el periódico Junio, N° 3, de ese año: Matrimonio católico, homosexualismo y prostitución, haciendo, quizás un homenaje al Sartre de San Genet. La desgracia de la costumbre trajo más hijos no deseados, hasta que una nueva epifanía, porque ningún matrimonio mal habido dura más de una semana, siete años, apareció en el horizonte con el rostro de un adolescente de diecisiete.

Zuleta sería siempre un protegido del Partido Comunista o de sus compañeros de viaje, hasta que cayó en manos de la camarilla mafiosa que se apoderó de la Usaca, o la otra, quizás la peor, la que todavía controla la Univalle, donde para hacerlo prebendado, le aportaron un título Honoris Causa, el gran invento de la Social Bacanería colombiana para enquistar en las universidades públicas los ideólogos de la nueva casta que prohijó, desde la presidencia de la Corte Constitucional, su Catilina ejemplar, el pelicano sopetrañero Carlos Gaviria Díaz, célebre por haber muerto de rabia contra Álvaro Uribe Vélez, a quien nunca pudo ganar disputa alguna.

Estanislao Zuleta recibe Doctorado Honoris Causa del rector de la Universidad del Valle Carlos Trujillo

Primero fue en el IIH (1956-1958), luego, el Ministerio de Agricultura (1958-1960), luego el Incora (1960-1965) y la Superintendencia de Sociedades (1965-1968), luego la Usaca (1969-1970), luego la Universidad de Antioquia (1970-1974), luego la Universidad del Valle (1974-1990), dieciséis años apenas interrumpidos por grandes servicios a la patria, como que fue Consejero de Belisario Betancur entre 1984-1986 y asesor para la concordia del ministro de gobierno César Gaviria, en 1987 y 1988 durante el gobierno de Virgilio Barco. Años de la toma del Palacio de Justicia, el terremoto de Popayán, la catástrofe de Armero, la muerte de Marta Traba y otros siete escritores, entre más de un centenar de pasajeros que venían a un festival político literario del Adriano colombiano en un avión de Avianca en Madrid, exterminio de la Unión Patriótica y de la fementida paz con el brazo armado de la mafia, el M-19.

Mientras estuvo al servicio del “otro mundo” de Lleras Restrepo, Zuleta se dedicó con un rigor incansable, a beber, fumar marihuana e imponer a los otros los discursos que el bricolaje de sus lecturas producía con su implacable nemotecnia verbal, superior al “ars memoriae” de Berta Singerman. No se trataba de entender el mundo, ni la historia personal ni la colectiva, lo suyo era deslumbrar con los chisporroteos de unas narrativas que imponían las camisas de fuerza de las traducciones de los libros leídos, a eventos, circunstancias, vidas y momentos de un país y unas comunidades que ciertamente, por estar enclaustradas para entrenarse en el ejercicio del poder, debían al menos idear el futuro a partir de una mínima compresión del presente. No. Zuletica hizo, de los despojos de las alucinantes lecturas de sus autores cautivos, las proyecciones de las realidades del porvenir.

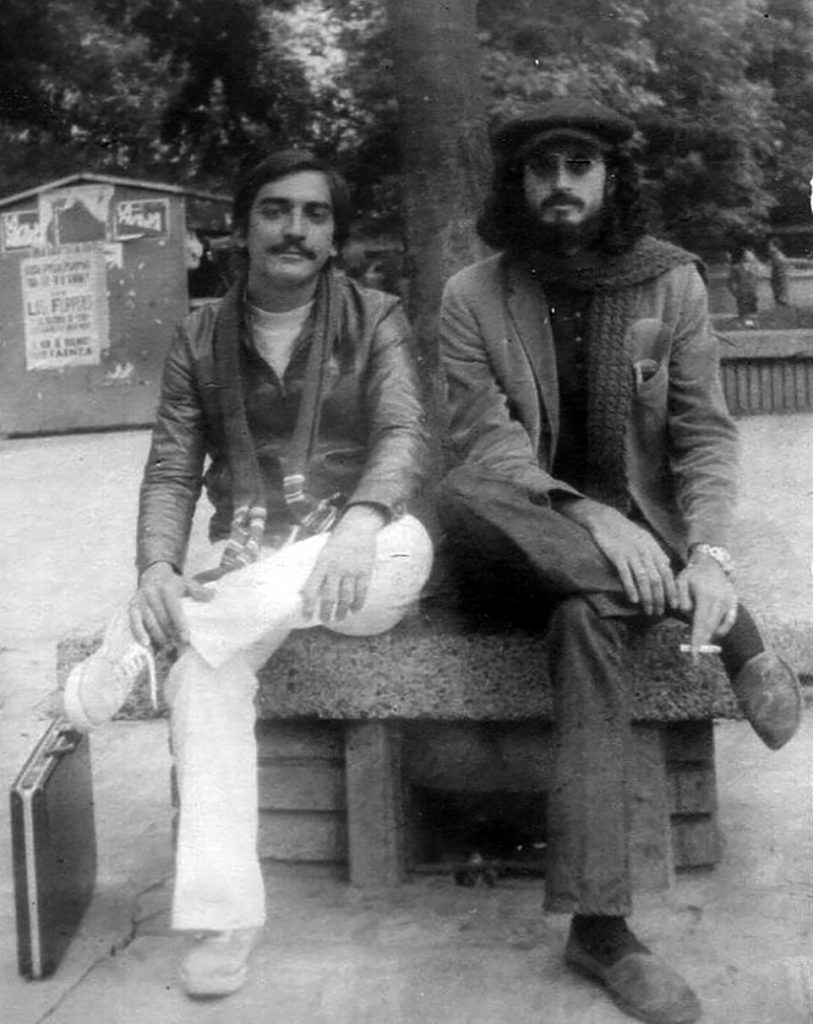

Carlos Mayolo y Luis Ospina inventores de Caliwood en el Parque Santander de Bogotá en 1975.

Casi todo lo que ofrecía al auditorio, que no al lector, porque se trataba de convencer durante el aparente dialogo socrático con unas retahílas de argumentos sin claridad, resultantes de las contradicciones e inconsistencias propias de un discurso que niega la existencia, de una realidad tangible, o al menos confiable. Con el argumento de que quien hablaba había sido víctima de la fe y las supersticiones como vías hacia el conocimiento, Zuleta promovía sus razones y sus ciencias (el marxismo, el psicoanálisis, el existencialismo) para crear derechos y libertades, ignorando que más que individuos somos miembros de colectivos sometidos a roles sociales jerárquicos. Un discurso digno de Gatopardo: cambiarlo todo para que permanezca idéntico.

El discurso de Zuleta, al menos en su periodo anterior a la debacle del Centro Psicoanalítico Sigmund Freud, apuntaba a la destrucción del estatus quo; de la acción colectiva contra el estado de cosas, como cuando creó con sus amigos ese partido que rompía con los comunistas y soñaba con una rebelión sin armas, el Partido de la Revolución Socialista. Su nueva locura consistía en hacer del individuo un ángel liberal, la quinta esencia del liberalismo clásico. Un partido que fabricara individuos de altos vuelos, incluso vuelos proletarios. Nada de autoritarismos, de estalinismos. Nada de uso de las armas de munición. Mediante el psicoanálisis, pero el psicoanálisis inventado por este loco, no por el oportunista y vividor de Freud, sin coca, pero rodeado de ella por todas partes en la Cali de los Rodriguez Orejuela, fabricaría cuadros que se multiplicarían como los panes y los peces, reconociendo sus traumas, haciendo despiadada critica de sus falencias para cambiar el entorno, una suerte de sesiones de macumba o de iglesia pentecostal, con su merced, él mismo, como gran gurú.

Todo terminó en un gran fiasco y amenazas, porque la sociedad caleña, su oligarquía azucarera y coquera no iba a seguir permitiendo a Zuleta acabar sus matrimonios, el dominio de sus hembras, gestando no una revolución social a favor del proletariado, sino una promiscuidad inimaginable, digna del bar Zaperoco, donde consumía litros de aguardiente oyendo a Daniel Santos y Tito Puente, dándose sus pasecitos y ahumándose con su bareta. Siempre seguido de una pandilla de seudodelincuentes, uno de los cuales, que terminaría convertido en una piltrafa con su pipa y su basuco, eligiendo inocentes para hacerlos caer como ganchos ciegos, fue el primer editor de sus descargas verbales. Por algo el rector Álvaro Escobar Navia, y su amigo trosko, el pseudo novelista psicoanalítico Fernando Cruz Kronfly, habían sido los emisarios que le acarrearon en andas a ocupar su puesto de Papa Negro de la reforma educativa en la Usaca.

Las narrativas del ideólogo paisa, en apariencia dirigidas contra el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia, eran en realidad puro autoritarismo. No permitía sino su punto de vista, el otro no podía razonar argumentos, sino aceptar las interpretaciones que, de las obligadas lecturas librescas, impuestas al entorno tangible, ofrecía el evangelista. Así, entre Zuleta y Hitler solo mediaba que Hitler si hablaba y usaba el alemán, no una traducción del alemán de Mann, para hacer obedecer a unos colombianos que nunca supieron donde había reinado el creador del Sacro Imperio Germánico.

Es sintomático que los textos más leídos en la década de las revueltas estudiantiles colombianas, cuando nuestro Sartre de pacotilla era oído por miles de incautos, fueran libros como Almuerzo desnudo de William S. Burroughs, Diario del Che en Bolivia de Ernesto Guevara, El retorno de los brujos de Jacques Bergier y Louis Pauwels, Eros y civilización de Herbert Marcuse, Ideología y aparatos ideológicos del Estado de Louis Althusser, La náusea de Jean Paul Sartre, Los hijos de Sánchez de Óscar Lewis o Topaz de León Uris.

El poeta boyacense Eduardo Gomez Patarroyo

Los otros, los que no harían parte de la Social Bacanería que chupaba la sangre del fisco a punta de verborragia izquierdista, leyeron en Las palabras y las cosas, de Michel Foucault, Cien años de soledad, de GGM, Pedro Páramo de Juan Rulfo, Rayuela, de Cortázar, Opus nigrum de Marguerite Yourcenar, El otro, el mismo y El informe de Brodie, de Borges, Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn o El nombre de la rosa de Eco.

Desde hace treinta años un puñado sus secuaces Alberto Valencia, Alejandro López, Antonio Dorado, Boris Salazar, Fabio Jurado, Fabio Martínez, José Zuleta Ortiz, Luis Ernesto Lasso, Ricardo Sánchez y William Ospina publican y republican el manido obituario, donde hablan más de ellos mismos, que del difunto. Sólo uno ha ganado más prestigio que el muerto, su hijo expósito, que ha vivido, desde que abandonó la crianza de conejos, del erario, haciéndose pasar por bardo, pensador, comediante, prosista, cotilla, pérfido, maestro de la maquinación y batracio. De todos esos comentarios luctuosos, sólo uno sigue conmoviendo. El que ha publicado más de cien veces el poeta Eduardo Gómez, su amigo de juventud:

“Quiero terminar estos recuerdos, evocando la última vez que lo vi. Zuleta había vuelto a Bogotá en calidad de consejero del presidente Virgilio Barco y se alojaba en el Hotel Continental. Una tarde pasé por allí. Me invitó a subir y lo encontré exhausto. Aunque había bebido bastante estaba lúcido. Tuve la súbita certeza que era la última vez que conversaba con ese amigo irremplazable. Él también lo sabía porque, de pronto, empezó a decir con un tono alto y dramático: “¡Yo te quiero mucho!”, y repitió la frase muchas veces. Entonces se irguió, tomó un ejemplar de su libro La poesía de Luis Carlos López y escribió la dedicatoria: “Para Eduardo Gómez en testimonio de una amistad, larga, íntima y mutuamente fecunda. De una amistad que no terminará nunca”. Como en sueños, me despedí diciendo: “Ahora descansa”. Y alcancé la calle mientras me enjugaba las lágrimas.”

Como se sabe, Hitler era autodidacta. Odiaba las universidades y los profesores universitarios, y sus detallados conocimientos sobre todo lo divino y lo humano lo adquirió leyendo cientos de libros. Sus bibliotecas albergaron unos 16.000 volúmenes, pero nunca leyó en Schopenhauer, y uno sus dramas favoritos, de los cuales citaba para impresionar auditorios eran Julio César y Hamlet de Shakespeare. Pero lo más asombroso era su memoria, su técnica para recordar. Casi nunca citaba las fuentes de sus informaciones y recitativos, dando la impresión de originalidad. Tampoco sabía otros idiomas, meramente chapuceaba un francés macarrónico. Era un gran charlatán. O como diría uno de los nuestros, un pajudo.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional