Era muy joven y me fui detrás de una chica que vivía en Caracas y se había marchado a Dinamarca, su país natal. Pero cuando llegué a Copenhague ella se encontraba en París y allí fui a buscarla. La encontré. Mi dicha duró poco porque me abandonó por una venezolana y jamás las volví a ver.

París abrió las puertas de mi libertad. Deserté de L’École du droit de la Sorbonne donde estudiaba para ser abogado, entré a la Cinemateca francesa y no salí nunca de ella porque no sabía entonces que iba a dirigir la de Venezuela.

La frase «Lo creo porque es imposible» que me llevó al club londinense de admiradores del Conde Drácula y la de Breton: «Amo a los fantasmas que entran por la puerta a pleno mediodía» comenzaron a moldear el futuro de mi propia ilusión estética.

¡París fue un aula para mí! Allí comenzó a vivir el ser que soy. Afiné mi oído y escuché con verdadero deleite la música de muchos compositores. En la Catedral de Notre Dame asistía a los conciertos de Marcel Dupré y leí todo lo que había que leer y en las ferias del libro Eluard, Breton, Aragon, René Char y otros me firmaron sus libros; pasaba largas horas en el Louvre y me eran familiares los otros museos.

Al llegar a París, me alojé en el Hotel Pôle Nord y allí estuve hasta que regresé al país.

Uno de mis hermanos, desde Caracas me pedía, a veces, que atendiera a amigos suyos que estarían algunos días en París. Los aceptaba de buen grado y me convertí en perfecto cicerone, lo que me valió conocer bien París, comer en buenos restaurantes y vivir por pocos días una vida de mayor beneplácito. Es lo que explica por qué cené un par de veces en la Tour d´Argent, en su momento el mejor restaurante del mundo.

Accedía a los caprichos de los visitantes y los llevaba al Moulin Rouge para que disfrutaran de la tumultuosa energía del cancán y los placeres de Pigalle el barrio de las apetencias. Confieso que mi vida se desdoblaba: traducía poemas surrealistas pero disfrutaba convertido en personaje de la picaresca española. Satisfacía los anhelos de los visitantes y con gusto recibía sus propinas. Reconozco que no era vulgar aprovechador de las oportunidades sino un pícaro sin maldad.

Una vez atendí a un médico merideño, muy mayor, amigo o colega de mi hermano. Un ser amable, generoso y bonachón que me trató con suma bondad, pero manejaba con insistencia la manía de traducir todos los nombres. Yo le explicaba mirando el mapa el comportamiento del metro y le decía por ejemplo: «esta línea termina en la estación Charenton écoles» y el bondadoso médico asentía, movía la cabeza y decía: Escuelas Charetonas y le gustaba llamar Plaza Blanca o Bulevar San Miguel a la Place Blanche y al boulevard Saint Michel mejor conocido como el Boul´mich. Traducía todo lo que veía y aquella persistencia me atormentaba y en secreta venganza lo llamaba Charenton.

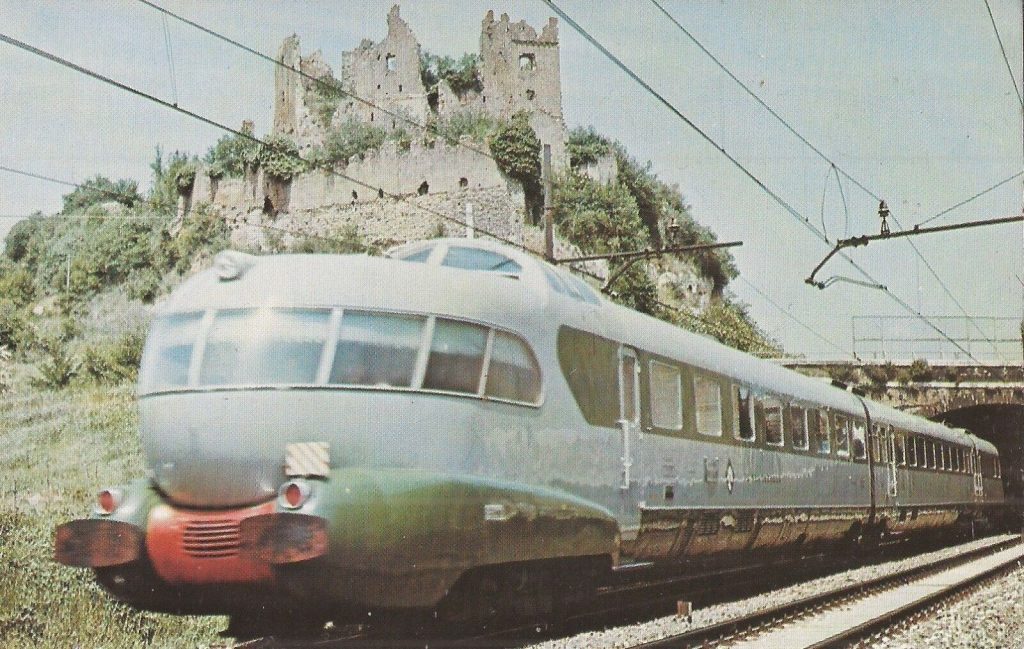

Me crispaba aquella manía traductora acostumbrado como estaba yo a llamar las cosas y lugares por sus nombres franceses y no veía el momento en que el venerable médico continuara su viaje por Europa. Una mañana, era Navidad, el maniático traductor decidió viajar a Italia. Lo conduje hasta la estación del tren y allí lo esperaba nada menos que el Settebello, el tren eléctrico automotor de siete vagones, de asombroso y moderno diseño, símbolo de la industria eléctrica y del boom económico de los años cincuenta de una Italia que emergía de una guerra catastrófica y se encontraba en pleno resurgimiento industrial. El Settebello estaba considerado como un tren de alta velocidad, 160 kilómetros por hora. ¡Una belleza de tren!

El maduro Charenton ya instalado en el Settebello me miraba acodado en la ventanilla y yo abajo, en el andén mirándonos con forzada sonrisa, sin nada que decirnos y esperando que de inmediato el tren se pusiera en marcha. Charenton, por decir algo dijo alzando los brazos: «¡Aquí estoy pues, montado en el burro!». Y supe que ese era el momento y exploté y me vengué de aquella manía traductora y de tanta complacencia y desde abajo, parado en el andén y mirando fijamente a Charenton le dije con severidad: «¡No señor! ¡usted no está montado en ningún burro! ¡Usted está montado en el Settebello, el tren más moderno del mundo» y en eso, el tren echó a andar. ¡Nunca más vi a Charenton, pero desde entonces, de noche cuando duermo y sueño viajo a veces en el Settebello y siento que me cobija la felicidad!