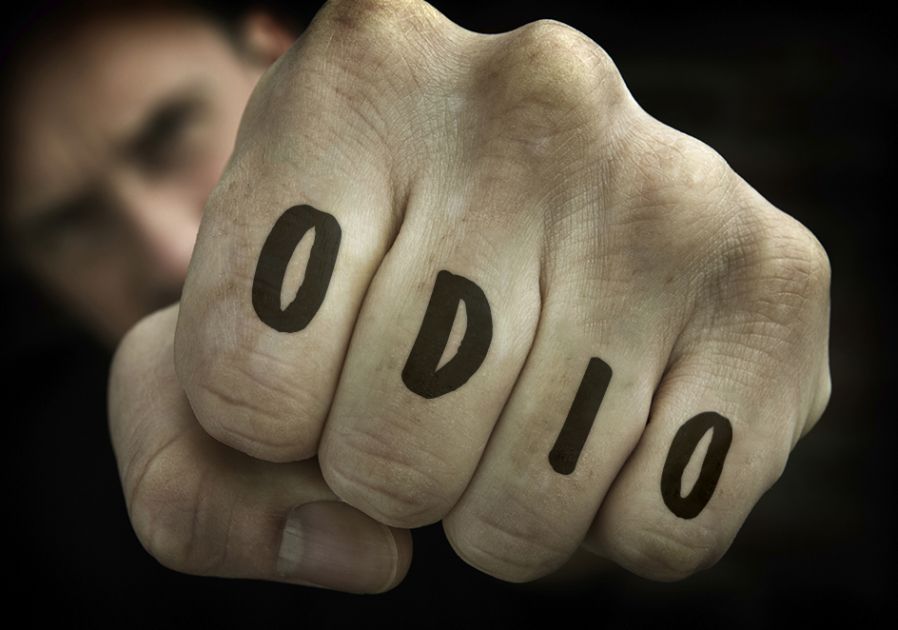

Emoción asociada con violencia abierta y agresión explícita, tiene otra cara insidiosa, peligrosa, el rencor que no estalla ni se manifiesta, sombra silenciosa que se oculta en recovecos y confines del ser. Se guarda en las profundidades del alma y la corroe. Por su naturaleza íntima, rara vez se revela con gritos o explosiones de ira. Es invisible, sigiloso, agazapado en la madriguera brumosa del humano; se desliza como susurro, casi imperceptible, que en el silencio encuentra placentero espacio. Huésped indeseado, se adapta cómodo en lo hondo del pensamiento, guarida donde las emociones no son bienvenidas. No es un trastorno pasajero, sí, un resentimiento perturbado y terco; incubado por heridas no sanadas, injusticias sin enfrentar y frustraciones no resueltas. Incapaz de expresarse, se refugia hondo, inconsciente de su devastador poder. Como quien guarda mugrientas indumentarias en un armario antiguo y sin memoria, que no quiere o no puede exponer. Un prisionero en su propia jaula interior.

A diferencia de la rabia, que arde con impulso, arrebato y desaparece en su propio incendio, el odio silencioso es como una brasa enterrada bajo las cenizas. No emite calor ni luz, pero sigue encendida, esperando un soplo, un momento de vulnerabilidad para expandirse. En su aparente calma, radica su mayor peligro, no consume al instante, sino que va carcomiendo lenta, desleal y traicionera. Veneno que no mata de inmediato, pero intoxica sin compasión el corazón.

Este tipo de antipatía se alberga en el espíritu como un parásito ingrato. Se alimenta del rencor, del resentimiento no expresado, de las palabras no dichas y las heridas que no cicatrizan. Su naturaleza pasiva lo hace difícil detectar. Muchos lo llevan consigo sin ser conscientes de su presencia. Sin embargo, sus efectos son devastadores. Se manifiesta en la frialdad de una mirada, en el silencio cargado de reproches, en la distancia emocional que erige muros impalpables.

La tirria callada no se revela en grandes gestos, sino en pequeños actos cotidianos. Es el desinterés fingido, la indiferencia cuidadosamente cultivada, la sonrisa que no llega a los ojos. En su quietud, se va acumulando como el polvo en una casa olvidada, hasta que un día es imposible ignorar su presencia.

Se podría pensar que, al estar oculto y mudo, no tiene consecuencias. Que, al no expresarse, se neutraliza. Pero esto es un espejismo. El alma que lo aloja se va marchitando, pierde vitalidad y se endurece. Es como si envolviera al ser, en una coraza que lo aísla, privándolo de sentir emociones, como experimentar el perdón, la compasión o el amor.

Y es que el odio, aunque taciturno, siempre busca salir a la superficie. Tarde o temprano, encuentra un resquicio por donde escapar; una conversación banal, un malentendido o una herida reciente que reabre viejas cicatrices. El estallido puede ser mínimo, apenas perceptible, pero el daño que causa es profundo. Lo más triste es que muchas veces ni siquiera el objeto del odio es consciente de su existencia, mientras que quien lo alberga lo sufre en silencio, atrapado en su propia ergástula emocional.

El remedio no es fácil, desconocerlo, pretender que no existe, es huirle a la realidad. Al contrario, solo al reconocerlo, darle nombre y sacarlo a la luz, empezará la liberación. Un proceso doloroso, que implica enfrentarse a propios demonios, lesiones, moretones y magulladuras que tal vez nunca admitimos. Pero es un malestar necesario, un disgusto que, lejos de destruir, sana.

El odio callado se protege y asila en el alma como invasor, inquilino sin invitación. Pero como ocupante, su estancia no es permanente. La clave está en no darle más espacio del necesario, no permitirle que eche raíces. Solo así, alcanzaremos liberarnos de su carga y permitir que el alma recupere su lugar de luz, esperanza y paz.

@ArmandoMartini