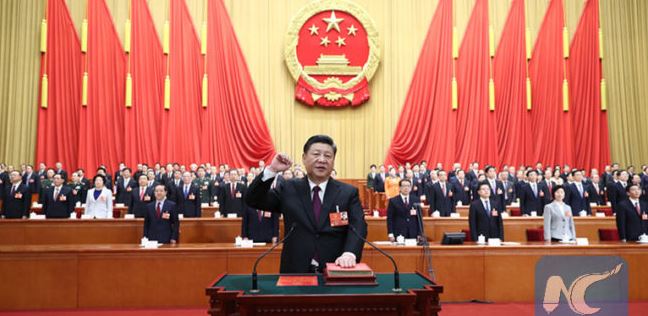

Parlamento chino | Archivo

El informe que emitió semanas atrás la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del covid-19, producto de la visita de una delegación de expertos a China, generó más incógnitas que certidumbres. Lo más cercano a una conclusión definitiva es la afirmación de que es “extremadamente improbable” que el virus haya sido producto de una fuga de un laboratorio… Los que han tenido que vérselas en algún momento con la terminología epistemológica popperiana saben que esto significa, en estricto sentido, que nada está descartado, pues en el momento menos pensado puede aparecer el cisne negro y toda la verdad establecida se derrumbaría estrepitosamente.

Ni siquiera aclara el informe el punto decisivo acerca de cuál animal –descartada la fuga de un laboratorio– fue el intermediario que transmitió la enfermedad a los humanos: los murciélagos y los pangolines siguen siendo las especies más sospechosas, pero ninguno de los virus que se han identificado en ambas es suficientemente similar al SARS-CoV-2 como para sean considerados sus progenitores directos.

Pero ni siquiera las volubles conclusiones del informe generan tanto desasosiego como la actitud del gobierno chino antes y durante la visita de la Comisión de Expertos: no solo inventó excusas para retrasar la visita, sino que, según confesión del presidente de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus –acusado anteriormente por muchos de genuflexión y colaboración con el país asiático– puso trabas para dar la información necesaria y permitir el acceso a los lugares que los expertos necesitaban visitar.

Todo lo anterior nos lleva a interrogarnos acerca de las auténticas intenciones que ha tenido China, siendo uno de los principales protagonistas en la lucha por la hegemonía mundial, en este drama lleno de virajes y sorpresas que ha sido la pandemia. Las fundadas sospechas de que al menos desde diciembre ocultó información acerca del surgimiento del virus, lo cual permitió claramente su propagación, conlleva, de lógica –más allá de las afiebradas elucubraciones de tantas teorías de la conspiración que, entre divertidas, paranoicas y no tan insensatas, han alimentado la narrativa de la pandemia– a examinar al menos dos hipótesis que nos den luces acerca de las causas que convirtieron lo que pudo haber sido una simple endemia en esta aterradora y apocalíptica pandemia.

La primera hipótesis que probamos ensayar es la del efecto Chernóbil, esto es: a las élites del Estado y el Partido Comunista chino las alcanzó el nivel de incompetencia y de opacidad de la antigua URSS (y en general, de todos los regímenes acentuadamente jerárquicos, centralizados y burocráticos) en el manejo de una situación crítica, sobre todo cuando es una emergencia que demanda un saber altamente especializado y una actuación rápida y transparente; lo que les llevó, conocidos los primeros casos, a ocultar la información, convencidos seguramente de que podrían controlarla con prontitud; a lo cual hay que sumarle el interés de no demostrar debilidades en el ámbito internacional (razón de estado, le dicen, que se eleva al cuadrado cuando nos encontramos frente a un régimen autoritario). En estos casos, es usual que se pongan de manifiesto conflictos entre los elementos tecnocráticos y los funcionarios partidistas y burocráticos tradicionales, donde estos últimos terminan imponiendo casi siempre su lógica por los eventuales costos políticos y de imagen puestos en fuego. Lo que pudo haber sido una endemia de efectos muy limitados –como sucedió con el SARS en 2002– se expandió como pólvora por todo el mundo.

En cuanto a la segunda hipótesis, podemos admitir que coquetea con las teorías de la conspiración pero con un innegable cable a tierra con el realismo político clásico: desencadenado el contagio –ya sea por la “extremadamente improbable” fuga de un laboratorio, ya sea por el contacto con otra especie animal, etc.– y persuadida la máxima dirigencia partidista de que estaba en capacidad de manejarlo, se permitió a conciencia su expansión, a sabiendas del enorme impacto que tendría en todos los ámbitos de la vida económica y social mundial. De cualquier forma, las élites políticas, secundadas por las tecnocráticas y burocráticas, se habrían convencido de que el impacto negativo que recibiría el país asiático sería muchísimo menor que el de la mayoría de los países del mundo y sobre todo los occidentales, gracias al conocimiento y experiencia previa en el manejo de la infección, así como el tener a su favor el más extenso sistema de vigilancia electrónica y de control social de la población que existe en el orbe, permitiendo en efecto, a la postre, que China tenga la más rápida recuperación entre todas las naciones afectadas, así como la más rápida normalización de las actividades cotidianas.

El hecho de que Xi Jinping haya afirmado en la Asamblea del PCC, celebrada en marzo pasado, que el manejo exitoso de la pandemia demostraba la superioridad china sobre Occidente nos señala que para él, efectivamente, todo debe medirse en términos de los pasos que se avancen en la lucha por alcanzar la hegemonía mundial, lo cual se hace más claro si consideramos el contexto previo de agudización de tensiones del país amarillo con Estados Unidos desde la llegada al poder de Donald Trump. Este escenario comulga con las interpretaciones de años recientes que han planteado que estamos, en cierta manera, en una nueva conflagración mundial, solo que esta no tendría, necesariamente, connotaciones militares catastróficas, al estilo del siglo XX, sino que transitaría por medios y formas nuevas. Es el escenario de una tercera guerra mundial por capítulos, asomada incluso hace algún tiempo, con honda preocupación, por el papa Francisco.

Más allá del correspondiente carácter elucubrativo que tienen, estas hipótesis nos ilustrarían hasta cierto punto las fortalezas y debilidades que notoriamente asoman de la naciente hegemonía mundial china: por una parte, su extraordinaria eficacia para la ejecución de políticas en todos los ámbitos de la actividad pública, gracias a la posesión y manejo, sin ningún tipo de consideración por la privacidad y los derechos individuales, de la big data y las comunicaciones digitales; por otro lado, el inmenso daño que potencialmente puede causar tanto en el plano doméstico como el internacional, como se hace evidente con el efecto Chernóbil.

@fidelcanelon