Estábamos Adriano González León, Salvador Garmendia, Luis García Morales y yo tomando cerveza en una taguara de Sabana Grande ponderando la excelencia narrativa y de lenguaje de El coronel no tiene quien le escriba, la primera novela oficialmente así declarada de Gabriel García Márquez que siguió a La Hojarasca (1955),y lo hacíamos porque éramos los primeros venezolanos en leerla. Siendo muy jóvenes teníamos acceso al Papel Literario de El Nacional porque en distintas fechas Juan Liscano, Guillermo Meneses y Mariano Picón Salas creyeron en nosotros, nos tendieron la mano y nos invitaron a formar parte del equipo de redactores del Papel.

A la hora de repartir las tareas, le tocó en suerte a Luis García Morales escribir un comentario sobre la novela de aquel escritor colombiano publicada por primera vez en la revista literaria Mito, de Colombia, creada en 1955 por Gaitán Durán y Hernando Valencia Goelkel.

García Morales, entusiasmado, escribió un artículo elogioso y luego nos pasó la revista para que también festejáramos la estupenda escritura de aquel desconocido escritor colombiano. Siempre tuvo suerte García Morales porque también fue el primer venezolano en leer y escribir sobre Pedro Páramo cuando se repartieron las tareas y a él le tocó el libro de Juan Rulfo.

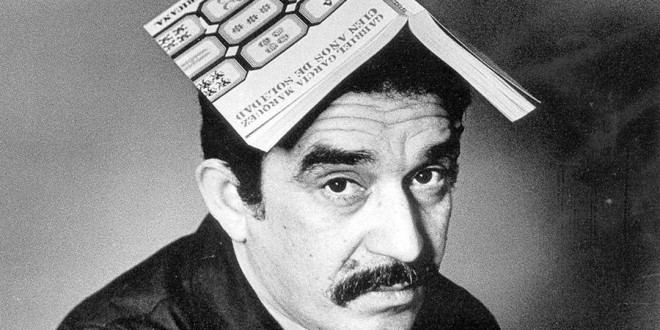

Resultaba evidente que mientras comentábamos exaltados la novela colombiana nuestras voces se encrespaban altas sin tocar el aserrín regado en el piso para evitar el chapoteo de la derramada cerveza de sifón, porque de la mesa vecina se levantó un hombre vestido con camisa a cuadros y pantalón bluejeans y se acercó a nosotros. Me pareció feo, es decir, de físico ingrato, mal vestido, como si fuera uno de los árabes del bulevar de Catia que arrastraban la fama de usar calzoncillos hasta las rodillas. Alargando los brazos exclamó con visible alegría: «¡Muchachos, ustedes están hablando de mí!». Era claro que se sentía orgulloso aunque algo desconcertado al sorprender a unos jóvenes anónimos y desconocidos ponderando su novela. Pero Adriano lo atajó con dureza creyendo que se trataba de un «chifle», como llamaba a los que impune y descaradamente merodean por los bares chuleando a todo el mundo para beber gratis. ¡No!, dijo Adriano con seco tono de voz. ¡Estamos hablando sobre un escritor colombiano llamado García Márquez! «¡Pero muchachos, ese soy yo. Soy jefe de redacción de la revista Venezuela Pornográfica y Deportiva!» (Dijo «pornográfica» como si se burlara del trabajo venezolano que le daba entonces de comer) y volteándose hacia la mesa que acababa de dejar estiró el brazo y dijo mostrando a su compañero de tragos, un tipo igualmente feo y colombiano.»¡Y él es Plinio Apuleyo, periodista como yo y mi mejor amigo!». A partir de ese momento, entre nuevos vasos de cerveza de sifón nació una inalterable amistad con el Gabo y se hizo más sólida nuestra fortaleza literaria.

Años más tarde, en Cuernavaca, a media tarde, en la casa veraniega de Graciela Henríquez, coreógrafa y bailarina casi hermana de mi mujer Belén, ella dijo: «¡El Gabo está en Cuernavaca. ¿Por qué no lo invitamos para que venga? «¡Llegó! Ya no era el feo árabe que nos abordó en la taguara de Caracas sino el premio Nobel de Literatura, mejor vestido, con mayor aplomo, pero seguía siendo el mismo ser llano y afectuoso que se dio a conocer cuando lo vimos por primera vez en un bar caraqueño de mala muerte. Cuernavaca fue una tarde de abrazos, risas y batallas campales de almohadas y cojines y plumas y algodones revoloteando por la sala y por el comedor de aquella hermosa casa de Graciela, actriz en el filme En este pueblo no hay ladrones (1965) sobre un cuento de García Márquez. ¡Un memorable encuentro con un escritor ahora superfamoso!

En un determinado momento, aparte, el Gabo me hizo algunos comentarios personales que por discreción no puedo revelar, pero sí alguno que otro como el de confesar que se había enterado que un amigo había vendido recientemente cartas suyas a una universidad americana. «¡Rodolfo, me dijo, desde entonces gasto fortunas hablando por teléfono porque juré que nunca más escribiría una carta!». También me pidió que hablara con Teodoro Petkoff: «¡Dile que acabe de hacer la revolución y me devuelva la plata que le presté!».

Puso su mano sobre mi hombro y mirándome a los ojos dijo, emocionado, que nunca se había sentido tan orgulloso como la vez que conoció a unos muchachos, yo incluido, que hablaban con tanto entusiasmo de una novela suya publicada en una revista colombiana cuando ni siquiera se imaginaba que iba a ser famoso, a pesar de haber nacido en Aracataca y haber inventado a Macondo, que según él podría estar en Maracaibo y no en Cartagena, como creen algunos. «¡Esos muchachos, dijo, los llevaré siempre dentro de mí!».

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional