Cuando transitamos por nuestra juventud, pensamos que somos inmortales. Desafiamos cualquier reto, sin recapacitar sobre las consecuencias, porque nos amparamos en nuestra lozanía, para realizar locuras, que a veces salen bien y otras, lamentablemente, salen mal. Ese comportamiento irresponsable, nos aleja de nuestra valoración de lo importante que es la vida, que además de vivirla y darle tiempo para disfrutarla, es una carrera de resistencia, ya que si todo va bien, recorreremos un largo camino, con sus errores y aciertos, pero al fin y al cabo, esa es su esencia, porque con el tiempo llegamos a la conclusión que la mejor edad, es estar vivo.

En la medida que vamos avanzando en nuestra existencia, en el cual ya los cumpleaños son demasiados y no hay torta que soporte el peso de tantas velas, es cuando comenzamos a apreciar y a valorar cada instante que logramos aún respirar.

Nos damos cuenta de la importancia de la supervivencia, cuando a nuestro alrededor, muchas personas que formaban parte del entorno íntimo, sean amigos como parientes, no están entre nosotros. Este es el momento que comenzamos la etapa de concientización de la vida, extrañando a aquellos que han emprendido el viaje antes que nosotros, y es cuando nos damos cuenta que la muerte forma parte de la vida, como la vida pertenece a la muerte. La una no puede existir sin la otra, generando una relación de interdependencia, que aún el día de hoy nos cuesta entender.

Nuestra resistencia viene precisamente porque creemos que somos eternos, buscando respuestas al tiempo limitado que tenemos como seres vivos. Abrazamos diversas ideologías religiosas, para buscar respuestas del por qué nuestra existencia es finita. Y nos esmeramos en creer que hay una vida después de la vida y morir, es pasar de un plano a otro.

Queremos evadir el dolor, sin tomar en cuenta que este es algo natural, porque es una respuesta ante momentos difíciles y complicados. Para eso está la resiliencia, que es la capacidad que tenemos los hombres y mujeres, para adaptarnos ante una situación adversa. Y es cuando nos sentimos mejor anímicamente, esto no quiere decir que nos hemos olvidado, por el contrario, vivimos con el dolor.

Pero, aquí vienen los peros, todos queremos creer que hay vida después de la vida, porque nos resistimos en morir, no obstante nuestra eternidad viene precisamente del legado que dejamos una vez que hemos de partir, como decía Cicerón: «la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos».

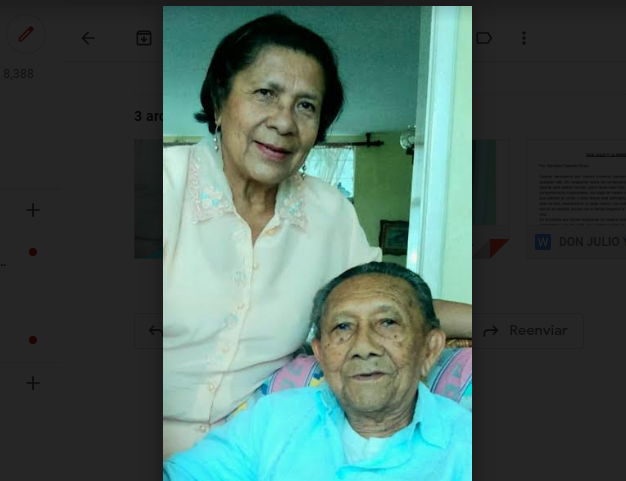

Las líneas anteriores, es para poder hablar de un par de dos, que a pesar del poco tiempo de haber compartido con ellos, siento que me brindaron cariño y buenas intenciones, originando una gran empatía en el momento de estar juntos en unas navidades, viajar o simplemente charlar por horas en el porche de su casa en Vista Alegre. Es un homenaje a ellos, a la vida y a sus vidas, a las personas que formaron, que gracias a a su sacrificio, construyeron la existencia de muchos hombres y mujeres de bien.

Tuve el honor de conocer, en el año 2016, a dos seres muy singulares, padre e hija para más señas. Al primero, a don Julio Ramón Blanco Itanare y la segunda, la señora Carmen Aleida Blanco Tamoy, que lamentablemente, partieron al reino de Dios, juntos, con un mes de diferencia.

Julio Ramón Blanco Itanare, nació el 22 de mayo de 1924 en Santa Barbara de Tapirín, estado Monagas. No conozco mucho de sus andanzas de joven, pero cada vez que hablábamos de ello, una sonrisa pícara adornaba el rostro de Don Julio. Lo que supe, tanto por sus familiares directos como por el propio señor Blanco, es que era telegrafista, por lo tanto, tuvo la oportunidad de vivir en diferentes pueblos y ciudades del país, debido a su experticia en el manejo del telégrafo con su respectivo alfabeto Morse.

De hecho, cada vez que compartimos un café, su dedo índice de la mano derecha no paraba de moverse, como si su falange tuviera memoria y todo lo que hablábamos lo traducía al código de puntos y rayas.

A pesar que Don Julio pasaba de largo ya los noventa años cuando lo conocí, su mente seguía lúcida, en el cual nos deleitaba con sus anécdotas vividas en sus años mozos. Eso sí, una vez me confesó que le tenía miedo a volar, por ende, nunca salió de Venezuela, por vía aérea, sus desplazamientos siempre fueron en automóvil, porque era diestro al volante, llegó hasta Colombia por carretera.

Julio Ramón Blanco Itanare se casó con Francisca Antonia Tamoy González, matrimonio que duró 70 años. De esa relación nacieron 7 niños, distribuidos de la siguiente manera: dos varones, Reinaldo y Miguel, 5 damitas, Carmen Aleida, Nexi del Carmen, Carmen del Valle, Julia Antonia y María Elizabeth.

Era la Venezuela de los años cincuenta del siglo pasado. Acostumbraba en su carro Chevrolet, con toda su tropa, viajar por todo el país, pero teniendo como parada obligada su pueblo natal, Santa Bárbara de Tapirín, sin importar en que lugar del país estuviera destacado. Pero una vez que los hijos se hicieron grandes, los nietos los sustituyeron, siendo sus compañeros de viaje, por todo el oriente del país, Barcelona, Santa Bárbara, Maturín y Caripe eran los destinos de cada puente, de cada vacación, de cada celebración familiar. Don Julio tuvo una vida ejemplar, dedicada en sus últimos años a los bisnietos. Un venezolano que creía en el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad y por sobre todo, la familia. Añoraba partir y partió, para unirse de nuevo a su amada Francisca.

La otra persona que tuve el honor de compartir estos últimos 5 años, fue con la señora Carmen Aleida Blanco Tamoy, que nació el 29 de octubre de 1946, en Santa Barbara de Tapirín. La señora Aleida representaba la bondad en su estado más puro. Eran largas las discusiones con sus hijos, porque su desprendimiento hacia todo lo material era total, porque su fin, era ganarse una sonrisa y un gracias, porque le satisfacía repartir el bien.

Se arropaba con su espiritualidad y su gran fe en Dios. Asistente devota a los oficios religiosos, era amiga de todos, porque lo que siempre le interesó en las personas, era su esencia humana, el compartir, el sonreír juntos, en pasarla bien. Tanto a mi como a Patricia, no había día que no llamara o nos dejara un mensaje de voz, para hacernos llegar su bendición, porque sentía que esa era su función, mantener viva la llama del cariño y del amor, a pesar de la distancia. Esa era su virtud, sostener el andamiaje del apego y el afecto, con propios y extraños. De verdad, la vamos a extrañar mucho.

Por otro lado, no había vecino de Vista Alegre que no la conociera, porque su estandarte siempre fue la amabilidad y su escudo la solidaridad. Mujer muy querida, porque siempre estaba presente, con su palabra y sus ocurrencias, para aquellos que la necesitaran. Nunca decía que no, porque en su vocabulario había desterrado la palabra egoísmo. Sus hijos a veces peleaban con ella, pero sin darse cuenta, que Aleida Blanco no tendía compón, se limitaba en sonreír cuando Juan Carlos, Patricia o Sasha le reclamaban, se escondía en el silencio, porque al día siguiente volvía a sus andanzas.

Hasta el último momento de su existencia, demostró que más importante eran los otros que ella misma. Dios se la llevó, de la forma más noble cuando llama a sus elegidos, durmiendo, elevando su alma hacia el cielo, el día de los Santos Ángeles Custodios, acompañando a Don Julio, fallecido un mes antes y a doña Francisca, que partió en 2013.

Ahora nos queda a nosotros mantener su recuerdo, a pesar que no es fácil enfrentar la pérdida de un familiar. Solo la tristeza forma parte de nuestro día a día, que será un sentimiento indiscutible que nos acompañará por siempre, cada vez que recordemos a Don Julio y a la señora Aleida, porque somos humanos y será inevitable sentir pena y añoranza.

El tiempo nos ayudará a gestionar la melancolía y el desconsuelo, pero estamos claros que la vida sigue, pero teniendo como ángeles protectores, de ahora en adelante, a Don Julio y la señora Aleida. Como homenaje póstumo, repetiré una oración que Aleida Blanco me enseñó, no solo a mí, sino a mucha gente, para compartirla y extender así su legado: “San Miguel Arcángel, con tu espada poderosa líbrame de los enemigos, protégeme para que no me alcance el mal, cúbreme por arriba, por abajo, por delante, por detrás, a mi derecha y a mi izquierda. Aléjame del enemigo, si tiene ojos que no me vea, si tiene boca que no me hable, si tiene pies que no me siga, si tiene manos que no me toque. Si tiene oídos que no me escuche. Líbrame del mal San Miguel. Amén”. Los extrañaremos.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional