Para Luis Mateo Díez, en su día, con agradecimiento por los mundos literarios que ha construido

Sé bien que soy, que somos, hijos de estrellas, de los elementos que se fabricaron en su interior y que al final de sus días –porque las que estrellas también mueren; como lo hará nuestro Sol– esparcieron por el cosmos. Y sé también que formamos parte de una larga cadena, la de la evolución de la vida, que somos un eslabón resultado de los imprevisibles caminos gobernados por «el azar y la necesidad», frase atribuida a Demócrito («Todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad») y que el premio Nobel de Medicina Jacques Monod utilizó como título de un libro, en su momento (1970) influyente. El «azar» generado por mutaciones en genomas y por las circunstancias concretas en que se encuentra una especie. Y la ‘necesidad’ que imponen las leyes que gobiernan los procesos físico-químicos que se dan en la naturaleza.

Sé bien que soy, que somos, hijos de estrellas, de los elementos que se fabricaron en su interior y que al final de sus días –porque las que estrellas también mueren; como lo hará nuestro Sol– esparcieron por el cosmos. Y sé también que formamos parte de una larga cadena, la de la evolución de la vida, que somos un eslabón resultado de los imprevisibles caminos gobernados por «el azar y la necesidad», frase atribuida a Demócrito («Todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad») y que el premio Nobel de Medicina Jacques Monod utilizó como título de un libro, en su momento (1970) influyente. El «azar» generado por mutaciones en genomas y por las circunstancias concretas en que se encuentra una especie. Y la ‘necesidad’ que imponen las leyes que gobiernan los procesos físico-químicos que se dan en la naturaleza.

Somos, sí, un eslabón de una larga cadena, pero uno con unas facultades extraordinarias, de las que hoy, en este día especial, quiero destacar dos. La primera, que somos capaces de inventar historias maravillosas, a veces conmovedoras, otras desgarradoras, las más simplemente entretenidas, historias que nos permiten experimentar ‘vidas virtuales’ que nos ayudan en nuestro camino por la vida, como experiencias que hacemos propias. Es la herencia imperecedera de los Homero, Shakespeare, Cervantes y tantos otros. Una segunda facultad de nuestro prodigioso cerebro, ese pequeño universo –de millones de neuronas e interconexiones entre ellas– que llevamos dentro, un órgano que nos permite ir más allá de nuestras experiencias, emociones y necesidades, es la que nos posibilita conocer lo que alberga el Universo –nuestro planeta, la Tierra, en primer lugar–, así como algunas o muchas de las leyes que rigen los fenómenos, seres y objetos presentes en el cosmos.

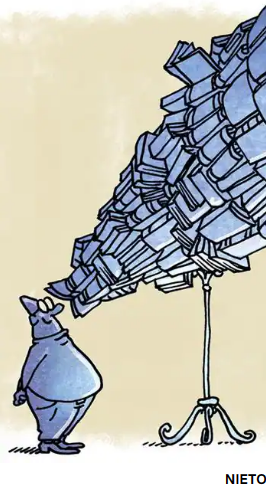

Estoy hablando, claro, de hacer Ciencia, de la facultad-actividad que más y mejor nos distingue de toda la vida que existe o ha existido en la Tierra. Y si es una falta imperdonable no valorar, honrar y conocer, en al menos alguna medida, las grandes obras y autores de la literatura (poesía, novela, ensayo), de la filosofía y de la historia, del pasado al igual que del presente, lo mismo hay que decir de la ciencia. Ignorarla es perderse mucho de lo mejor que ha producido y continúa produciendo nuestra especie. Es cierto que el conocimiento científico se ha expresado las más de las veces en textos exigentes, únicamente al alcance de quienes poseen los saberes técnicos adecuados. Es el caso, por ejemplo, de esas joyas que son los ‘Principios matemáticos de la filosofía natural’ (1687), en el que Isaac Newton presentó las tres leyes del movimiento y la de la gravitación universal, o la «Introductio in analysin infinitorum» (1748) de Leonhard Euler. Pero en este 23 de abril quiero señalar que en la bibliografía de la ciencia, del pasado y del presente, existen muchos libros que cualquiera puede y debe leer. De los ‘clásicos’ recordaré únicamente el ‘Diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, ptolemaico y copernicano’ (1632), de Galileo, ejemplo de transparente argumentación racional, protagonizado, además, por tres personajes de ficción, Salviati, Sagredo y Simplicio, los Don Quijote y Sancho de la ciencia, y ‘El origen de las especies’ (1859) de Charles Darwin, que debería ser materia obligatoria de lectura en institutos, como mínimo en versiones simplificada o partes de él, pues a la relevancia de su contenido se une la accesibilidad de su lenguaje. Nadie es igual después de leerlo. Y qué decir de su conmovedora ‘Autobiografía’, que escribió pensando que acaso pudiera resultar «interesante para mis hijos o para mis nietos».

De entre la bibliografía más reciente, Apología de un matemático (1940), de G. H. Hardy, Primavera silenciosa (1962), de Rachel Carson, que promovió como ningún otro había hecho antes los movimientos ecologistas, tendría que ser otra lectura obligada para cualquier persona. Como también deberían ser, por ejemplo, el Cosmos (1980) de Carl Sagan, Gorilas en la niebla (1980) de Dian Fossey, La falsa medida del hombre (1981) de Steven Jay Gould, o El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (1985) de Oliver Sachs. ¡Hay tantos libros de ciencia que se pueden leer! Libros que además de enseñar, entretienen. Y que nos hacen más conscientes de nuestras inmensas posibilidades.

En ocasiones, además, los conocimientos que nos aporta la ciencia ayudan a que nos elevemos por encima de la condición humana menos ejemplar. Una frase que, refiriéndose a las condiciones en que vivían los esclavos en la costa de Brasil, Darwin escribió en otro de sus libros, Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo (1939, 1845), debería quedar inscrita en los anales de la historia de la humanidad: «Si la miseria de esos infelices se debiera no a las leyes de la Naturaleza, sino a nuestras instituciones, grave sería nuestra responsabilidad». Es una frase que no ha perdido actualidad y que condensa lo mejor de nuestra especie, mostrándonos que podemos superar instintos, comportamientos de pasados ya lejanos. O que deberían ser lejanos, haber sido superados.

En el canto XXVI del Infierno de La divina comedia, Dante imaginó el viaje que Ulises emprendió en barco hacia el hemisferio sur y que condujo a su muerte: «Ni el halago de un hijo, ni la inquieta/ piedad de un padre viejo, ni el amor/ que debía a Penélope discreta», clamaba Ulises, pudieron reprimirle el deseo de conocer más mundos, de ir «más allá»: «Dentro de mí vencieron el ardor/ de conocer el mundo y enterarme/ de los vicios humanos, y el valor;/ quise por altamar aventurarme/ con sólo un leño y con la fiel compañía/ que jamás consintió en abandonarme». Y así llegaron, cuando «estaban ya viejos y tardos», al estrecho «donde había/ Hércules elevado los resguardos/ que al navegante niegan la franquía./ Sevilla a mi derecha se quedaba/ y Ceuta al otro lado se veía». Y en este punto, para animar a sus compañeros a atravesar las míticas columnas de Hércules, tras las cuales estaba un mundo desconocido, Ulises les dijo:

«Considerad vuestra ascendencia:

para vida animal no habéis nacido

sino para adquirir virtud y ciencia«.

Al igual que Ulises, yo animo a todos a superar las columnas de Hércules del temor o la ignorancia con respecto a la ciencia, el mejor instrumento que hemos creado los humanos para intentar entender qué somos y dónde estamos. Pero, recordemos, no la utilicemos sólo para obtener conocimientos, también para «adquirir virtud». Y los libros, que tanto y con tanto agradecimiento celebramos en este día, son un buen instrumento para tal fin.

El autor es miembro de la Real Academia Española y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

Artículo originalmente publicado en el diario ABC

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional