RAÚL

Estos días releo las Tribunas que he publicado aquí durante el último quinquenio. Lo hago con especial detenimiento, preparando su edición en formato libro, añadiendo la necesaria contextualización y algunas reflexiones. En el capítulo más sobresaliente del balance de la política española, desde la moción de censura en junio de 2018 hasta hoy, destacan dos rasgos: la audacia y el miedo. La primera con Pedro Sánchez como protagonista y el segundo asumido por los máximos dirigentes del Partido Popular, responsables subsidiarios de lo acontecido. Lo de «la derechita cobarde», disguste más o menos, se impone como una realidad evidente, y no sólo en el terreno político. La audacia, en sí misma, no es buena ni mala. Son incontables las sentencias a favor de una u otra condición. Aunque tampoco conviene, acaso, la prudencia excesiva. La cuestión estriba en saber hasta dónde se puede llegar de la mano de cada una de ellas.

La audacia de Sánchez no ha encontrado la respuesta adecuada, ni por parte de la oposición, ni de las instituciones; ni tampoco, en grado suficiente, desde la sociedad en términos electorales; sin saber cuál de estas tres «anomalías» resulta más sorprendente. «La audacia –escribió Tito Livio– crece con el miedo ajeno» y paralelamente va mostrando, añadiríamos, cada vez más los caracteres del sujeto. Hay otra relación entre audacia y miedo, en este caso, el propio y, a veces, somos audaces por cobardía. En este sentido tenía razón F. Mauriac: «la combinación de audacia y pudor define el estilo del audaz». El acróbata de la osadía, coherente o no con sus principios, y avalado por la atracción o repulsión de sus propuestas, se mueve siempre como El joven audaz sobre el trapecio volante, la vieja canción popular que sirvió a W. Saroyan para titular su primer relato de éxito. Cuando la mentira indisimulable se convierte en la muleta de la incoherencia; del pensamiento evanescente; de la ausencia de valores, creencias y normas, el riesgo del artista crece inevitablemente. Si a la vez su único objetivo comprobable es el usufructo del poder, el peligro de la audacia, sobre todo para los demás, acabará resultando imposible de salvar.

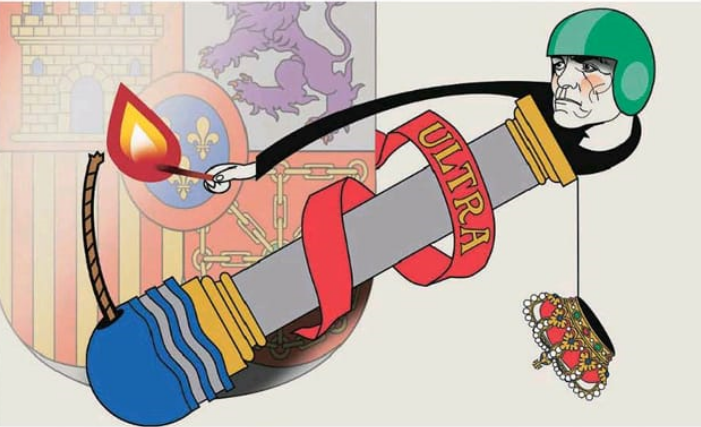

«El trapecista» atiende al aserto de Gracián, al menos en su primera parte, cuando advertía «con audacia se puede intentar todo». Los resultados, hasta el momento, refuerzan en Sánchez esta creencia, pero se olvida del resto del aforismo: «mas no se puede conseguir todo». Desde esta perspectiva la figura del audaz ofrece otras consideraciones. ¿Y si el presidente del gobierno no fuese, como le ven muchos, una especie de psicópata, apóstol del engaño? Tal vez su conducta arbitraria y tortuosa, incapaz de someterse a compromiso alguno, salvo el de su afán autocrático, derive necesariamente de su atrevimiento. F. Bacon advertía que «la audacia es mala guardadora de promesas». El éxito del intrépido provoca un clima de exaltación general entre sus partidarios y beneficiados; un estado de opinión especialmente peligroso, cuando desde hace siglos no había llegado al poder, en España, una serie de personajes con menos méritos y capacidades.

La apuesta de Sánchez a la conquista del poder comenzó con riesgos, incomparablemente menores que los que ahora aborda, para mantener su gobierno. La oficina de Moncloa, desde la que se ha ido despachando España, como cualquier otro producto en el correspondiente puesto de un mercado de barrio, atiende a las demandas de su clientela. Aquí separatistas e independentistas, cuyas exigencias procura satisfacer; España se vende al por mayor y «al detall». Por si fuera poco, la mitad de los españoles se siente en vías de ser sometidos a la otra mitad, que manipula las normas a su antojo.

A estas alturas la sociedad está cada vez más asustada, en primer lugar, de sí misma. No faltan motivos para ello en un país, fragmentado y radicalmente enfrentado. Ante el callejón sin salida en que nos encontramos, sólo se mira ya con alguna esperanza a aquellas instituciones, que aún no se han sometido al control espurio del presidente en funciones. España huele a tanatorio, encerrando el aroma friki de la muerte, de un país que no aguanta su olor acre. Últimamente abundan, eso sí, las voces que claman por resistirse a su descomposición. Nada nuevo y poco eficaz a la vista de lo que ha venido sucediendo estos últimos años. Aun así ¿suena a esperanza esta especie de clamor postrero? Algo, quizás, pero no nos engañemos; apenas nada. Salvo que cambiemos de táctica en esta hora de responsabilidad colectiva. Venimos predicando que la defensa de la democracia, de la Constitución del 78 y de la monarquía es cosa de todos, ciertamente, lo es, pero habrá que buscar un orden de actuación eficaz en aras del entendimiento entre los partidos que al menos se sientan españoles.

Artículo publicado en el diario La Razón de España