Hablar de Truman Capote es comenzar una conversación de múltiples dimensiones, de muchas capas, que incluye hablar de un crimen tremendo (el asesinato de la familia Clutter), de una novela inaugural (A sangre fría) y de un escritor cuya leyenda crece probablemente aún más que su consideración literaria. El autor nacido hace ahora un siglo en Nueva Orleans (Luisiana) y muerto hace 40 años en un estado muy penoso dejó huella en la literatura con obras como Desayuno en Tyffany’s, Otras voces, otros ámbitos o Plegarias atendidas (todas en Anagrama), pero sobre todo legó el mito de su audacia y su autodestrucción, el yin y el yang de la creación, engrandecido por películas como la que protagonizó Philip Seymour Hoffman en 2005, el documental The Capote Tapes o la serie Feud.

Su ambición fue su pasaporte. Primero, para escapar del ambiente rural y de abandono en el que quedó cuando su madre le dejó a cargo de familiares en Luisiana para irse a vivir su propia vida. Después, para desembarcar en Nueva York, la meca de un escritor y un aspirante a la alta sociedad, y convertir su particular estilo de vestir, su voz aflautada y su abierta homosexualidad en atrevidos distintivos de carácter. Sin escondrijos. Más tarde, para proclamar a los cuatro vientos su intención de inventar el género de la novela de no ficción, que materializó en A sangre fría. Y, por último, para airear en donde quisieran escucharle la elaboración de una novela, Plegarias atendidas, que consideraba que iba a suponer lo que había supuesto En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, y que lo que consiguió, por el contrario y en los escasos capítulos que logró escribir, fue acabar con él. Grandes retos -todos ellos- que competían cada día con el alcohol y las drogas que acompañaban su talento.

1970: Truman Capote en bicicleta por Palm Springs, California

Getty Images

Pero vamos por partes. Tenemos ya a Truman Capote fuertemente consolidado en la sociedad de Nueva York y en la literatura tras éxitos como Desayuno en Tiffany’s, además de guiones y relatos muy bien recibidos. Su conversación inteligente, mordaz, su fama y su gracia le han convertido en el invitado que todos desean. Es el amigo de los escritores, los famosos, los artistas. La persona que cambia el derrotero de una fiesta. Puro éxito y glamour, valor seguro. Y ese es Truman Capote cuando, tras leer la noticia que publica The New York Times la mañana del 16 de noviembre de 1959 en una columna de su portada (“Rico agricultor, tres miembros de su familia, asesinados”), decide salir de su zona de confort y viajar, cargado con su peculiar vestuario de rico excéntrico de Nueva York, rumbo a la América real, rural y nada refinada de Holcomb, Kansas. El hombre nacido en el sur e instalado en el universo cosmopolita de Nueva York da marcha atrás rumbo a una zona interior donde los rebaños de ganado y los elevadores de grano “se alzan con la gracia de templos griegos”; un territorio solitario al que los propios habitantes de Kansas llaman escuetamente “allá”, como describe en el célebre arranque de su novela.

Capote ha elegido volver atrás, a un ambiente más parecido al de su renegada niñez. Y ha elegido un crimen nada fácil. Es decir, cuando analizamos los asesinatos encontramos (sobre todo) crímenes de género, de venganza, de encargo, de odio, de despecho o por enajenación. Crímenes que responden a un intento de posesión y a una intención de causar daño. El asesinato del granjero de Holcomb, su mujer y sus hijos, por el contrario, no muestra móvil alguno ni planes preconcebidos, sino una macabra repetición del horror, habitación por habitación, hasta acabar con todos los miembros de un hogar en el que no se ha encontrado el dinero al que se aspiraba. Y estos son los crímenes más difíciles de entender. De explicar. La violencia gratuita que desplegaron los asesinos de Holcomb fue el gancho para Capote, que decidió sembrar en su reconstrucción la gran semilla de un género que iba a cambiar las cosas, al menos en cuanto a etiquetado se refiere.

Frank Sinatra y su mujer, la actriz Mia Farrow, en el célebre baile de máscaras (el «black and white party») de Truman Capote

GettyImages – Bettmann

“Al poner la etiqueta de novela de no ficción, Capote inauguró un género que en realidad ya estaba inaugurado por libros previos como Operación masacre, de Rodolfo Walsh, o Hiroshima, de John Hersey”, asegura Leila Guerriero, ella misma autora de obras de no ficción como la más reciente, La llamada (Anagrama). “También generó un equívoco, porque la idea de novela y de no ficción mueve a confusión. Pero hay un logro enorme en Capote, y es haber puesto el ojo en una matanza, un asesinato que no habría trascendido como por ejemplo trascendió el del clan Mason en la casa de Polanski. Eligió la historia, descubrió la tremenda fuerza del cómo, el cómo contar, y la transformó en algo completamente universal que habla de la existencia y la miseria humana, las clases sociales, los chismes y prejuicios de un pueblo chico. El libro marcó un camino”.

Eduardo Lago, especialista en literatura estadounidense, reconoce el impacto que causó A sangre fría y cree que forma parte de una corriente que se estaba construyendo en ese momento en Estados Unidos. “Él no lo creó, sino que se sumó a lo que otros grandes autores del llamado Nuevo Periodismo estaban haciendo, desde Tom Wolfe a Norman Mailer, Gay Talese y otros (y otras, ya nadie se acuerda de Joan Didion o Janet Malcolm al hablar de esto). Fue uno más, pero A sangre fría sigue siendo un logro magistral digno de ser releído y celebrado”.

La historia es conocida: tras viajar a Holcomb y decidir convertir aquel caso en novela, Capote se obsesionó hasta el punto de desarrollar una extraña relación de dependencia con uno de los asesinos y de esperar con siniestro sentido narrativo a que les colgaran en la horca para poner punto final al libro. Por ello este se publicó en 1966, siete años después del crimen, pese a la desesperación de los editores. Periodismo de cocción lenta. Pura literatura. Y lo demás es leyenda: su enorme éxito, pero también sus angustias, su hundimiento, su pérdida de la seguridad de escritor y las crecientes adicciones, que paseaba por los platós sin pudor. Como dice el escritor Rodrigo Fresán, gran conocedor de la literatura norteamericana, el personaje pudo finalmente con la persona en una autodestructiva no ficción de sí mismo, en la misma línea que también siguieron Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway o David Foster Wallace. “Salinger se salvó desapareciendo”.

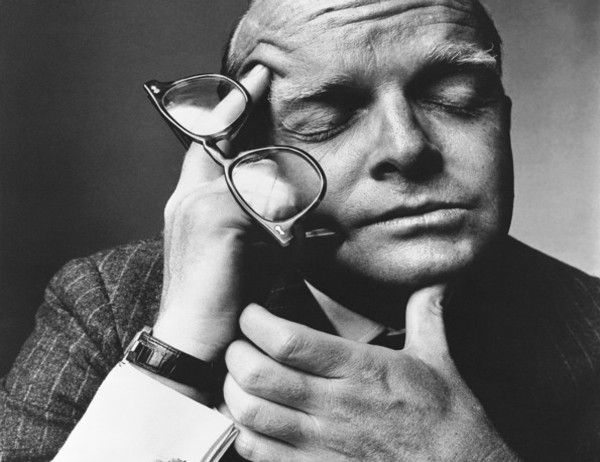

Truman Capote en la lente de Irvin Penn, en San Francisco

Pero su obra, su manera de convertir el horror en belleza, trascendió, influyó en muchos escritores (y directores de documentales asesinos de Netflix), destaca Fresán. “El valor de A sangre fría es el de ser un gran libro en sus páginas y también fuera de ellas. Su intrahistoria es hoy casi tan importante como la obra en sí. Es decir: muchos no la han leído, pero sí saben de esa black and white party”, asegura Fresán, que cita la reciente biografía traducida por Libros del Kultrum (Truman Capote. Remembranzas y confidencias de sus amistades, enemigos, conocidos y detractores).

Eduardo Lago apunta a las razones últimas de ese logro magistral, y es que “consiguió conectar con el núcleo de violencia inexplicable que asola el alma de Estados Unidos desde su nacimiento como nación y persistente en las continuas matanzas colectivas. Esta es una sociedad enferma, como evidencia la posibilidad de que Trump vuelva a ganar. Capote capta esa lacra en su novela. Sus protagonistas son víctimas de un mal social inextricable”.

Capote, asegura Lago, “aisló un caso real, le dedicó lo mejor de su vida y cristalizó su indagación en una forma perfecta que logra destilar la realidad inyectando en su escritura periodística las claves del arte de la ficción. Nadie lo ha hecho como él”. Creó así, asegura, un modelo que copiaron otros como Mailer con La canción del verdugo. Hoy, una exposición sobre la brutalidad de la realidad norteamericana en la galería Luhring Augustine de Nueva York tiene como imagen la portada de A sangre fría.

Martín Caparrós, también destacado autor de no ficción, confiesa que nunca lo terminó. “Me aburrió, pero siempre me impresionó el papel fundacional que se le atribuye y que muestra la hegemonía cultural norteamericana”. El autor recuerda la citada Operación masacre (1957) o el Relato de un náufrago (1955) de Gabriel García Márquez. “No digo que Capote las haya copiado -ni probablemente conocido- pero sí me sorprende que le sigamos atribuyendo, junto con Mailer, Wolfe y compañía, la creación de una forma de contar que ya había sido maravillosamente practicada en Ñamérica y siguió siéndolo. En síntesis: creo que el Relato y la Operación han influido mucho más en nuestras generaciones de cronistas que A sangre fría, con perdón. Y una pizca de orgullo”.

Tanto Fresán como Caparrós consideran que Música para camaleones, lo último que editó en vida a partir de piezas sueltas antes publicadas en la revista Interview de Andy Warhol, es su mayor legado. “Es una suerte de summa artística-existencial a la vez que un manual de escritura mucho más efectivo (y económico) que tanto taller literario”, dice Fresán. Pero fue Plegarias atendidas, la gran obra de ambición proustiana que nunca terminó y de la que apenas publicó algunos capítulos, la que terminó de derribarle. Abandonado por la élite que antes le había acogido después de que aireara sus trapos sucios en estos capítulos, Capote quedó aislado, desconcertado. “Fue un depredador de sus contemporáneos”, asegura Leila Guerriero. Y lo pagó. Convertido al final en caricatura, borracho en los platós y expulsado de la alta sociedad a la que creyó pertenecer, Capote apareció muerto finalmente en el piso de una amiga en Los Ángeles. Era el 25 de agosto de 1984. No llegó a cumplir 60.

Cuando explicó la extraña relación que desarrolló con el asesino Perry Edward Smith, un muchacho sin suerte como él, Truman Capote decía: “Siento que Perry y yo crecimos en la misma casa. Pero él salió por la puerta de atrás. Y yo por la principal”. Y esa casa es, sin duda, la literatura.