El buey de Li Po

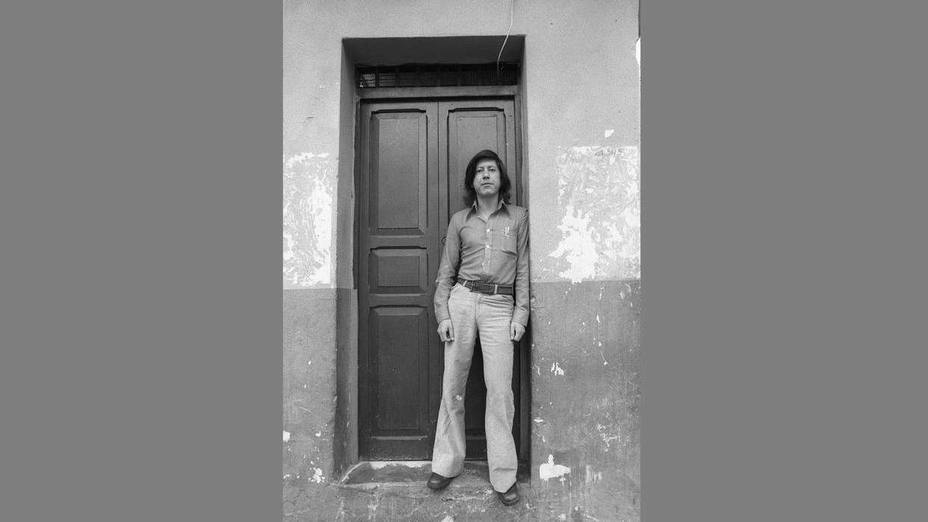

Yo nací en un lugar agreste de la alta montaña. Y permanecí hasta una edad irremediable –los seis años– en aquella aldea de los Andes, un sitio olvidado de los cartógrafos y de Dios, cuyo imaginario colectivo se correspondía más con el de alguna región de la España del siglo XVI que con el impreciso y prometedor por petrolero del país tropical de mediados del XX: Venezuela. Mis ancestros de origen español, campesinos pobres de Andalucía y Extremadura, se habían asentado en estas tierras altas hacía ya trescientos años. Mis ancestros indígenas, provenientes de la rama norteña de los chibchas, vivían aquí desde un tiempo inmemorial. De los primeros heredé mi vocación mediterránea, mi semítica nariz y la lengua de Cervantes y Quevedo; de los segundos, el cabello rebelde, mis ojos de japonés alucinado y mi conciencia de guerrero.

Muy temprano supe que mi destino –fatal e ineludible– sería el del guerrero. No obstante, las batallas y derrotas y huidas y deserciones –y alguna herida ingrata– que me aguardaban en un futuro incierto, tendrían como escenario otros paisajes, distintos a los que se vislumbraban desde mi lar montañés; semejantes, más bien, a los campos de lava de las lunas jovianas: Ganímedes, Ío, Europa o Calisto.

Crecí en una casa grande, con techos inclinados y heteróclitos: teja, paja y zinc, ubicada temerariamente al borde de un río torrentoso. Mis primeros recuerdos, nítidos y tal vez reveladores, flotan en aquel espacio: la franja de sol en el corredor, una bandada de loros sobrevolando el maizal, mi padre leyendo a la luz de un candil, mi madre cantando una canción de despecho. En muchos de ellos aún me reconozco, otros han sido erosionados por la imaginación viciosa que ha derivado en literatura, algunos quisiera volverlos a vivir. Elijo uno para mi placer. Veo venir, allá en el camino real, un buey cargado con dos tercios de leña y a horcajadas en su lomo un insólito jinete, un muchacho, que conduce al animal como si se tratara de un caballo. No sé por qué aquel espectáculo –a decir verdad, poco usual– me produjo tal arrebato de alegría y admiración. Corrí y salté, anunciando a viva voz la llegada del buey-caballo, una figura fantástica que acababa de ingresar en mi bestiario personal. Años después, por una de esas venturosas conjunciones en las cuales reconocemos el regalo de algún dios, reviví la memorable escena leyendo un poema de Li Po.

Helena de Troya

En septiembre de 1953, mi padre, que acababa de cumplir sesenta años, abrió un paréntesis en su vida de labriego. Abandonamos la aldea neblinosa donde habían transcurrido los primeros seis años de mi existencia terrenal y nos mudamos a Niquitao, aguas abajo del rugiente río Burate, un pueblo de calles anchas y empinadas, rodeado de cafetales y amenazado por el espíritu vengativo de una laguna. A diferencia de mi aldea natal, en Niquitao había agua corriente, luz eléctrica y una flota de tres jeeps que viajaban hasta Boconó. Que yo supiera leer desde que tenía memoria no me sirvió de credencial para librarme de entrar a la escuela municipal. El cambio me desconcertaba, pero a esa edad temprana nos adaptamos bien pronto a las nuevas exigencias de nuestra condición. Ah, pero una sorpresa mayúscula me aguardaba a la vuelta del mes…

El 24 de octubre, día del Arcángel San Rafael, patrono de mi provisorio domicilio, tuve un primer e inolvidable encuentro con mi destino: conocí a Helena de Troya. Sobre la pared blanqueada de un solar surgieron, como salidas de un sueño, las escenas que narraban el sitio de Troya. Yo desconocía la magia del cine, y aquella espectacular introducción en el arte de las imágenes en movimiento dejó una huella en mi memoria que el tiempo no ha hecho más que acentuar. En vano he tratado de rescatar de alguna perdida cinemateca aquella versión hollywoodense de La Ilíada, y solo en Las troyanas de Cacoyannis he vuelto a experimentar una sensación parecida a la emoción pura y salvaje de mi primera película. Pero lo que aquí trato de expresar, más allá de una anécdota común a la gente de mi generación, es la riqueza existencial –e incluso conceptual– de aquella experiencia primigenia. El cine –Helena de Troya en particular– me abrió las puertas de la percepción. En la noche de San Rafael, sobre la pantalla de cal, estaban prefiguradas algunas de las constantes que me habrían de acompañar a lo largo de mi existencia: la mitología –en la que nunca he dejado de abrevar–, el cine –del cual siempre me he alimentado–, la literatura –pues aunque yo no tenía noticias de Homero, este había sido el guionista de la película–, lo femenino como vía hacia el conocimiento –representado en Helena, la mujer– y, en fin: la imaginación. “La imaginación”, como escribió Cortázar, “al servicio de nadie”.

En la Biblioteca de Babel

No sé cuándo me hice escritor. Creo que fue apenas a los cuarenta años, mientras escribía enfebrecido los capítulos iniciales de mi novela primigenia, La danza del jaguar, cuando supe –con alegría y horror– que ese era mi único destino. Escribir. Ni siquiera se trataba de un destino de elección, como tampoco se elige, por ejemplo, el color de los ojos. De lo que sí estoy seguro –y orgulloso– es de haber sido siempre un fanático lector.

Aunque no nací en una biblioteca y en mi familia no se practicaba con empeño el arte de la lectura, aprendí a leer antes que a hablar. Incluso, con la complicidad de mi madre, he llegado a cultivar la idea fantasiosa de que al nacer ya sabía leer. Lector amniótico, yo… Recuerdo que mi padre me regaló una moneda de oro cuando a los tres años me encontró descifrando los jeroglíficos de su almanaque lunar.

Años más tarde, y por un azar afortunado, tuve acceso a la enorme biblioteca de mi padrino Efraín Baptista. Al término de mi tercer año de bachillerato, allá en una ciudadela del pie de monte, en virtud de la caída en picada de mis notas escolares mi familia adoptiva, que se había confabulado con un médico chapucero, decretó mi insania mental. Al diagnóstico precoz siguió una receta naturista: un año de descanso en el campo. Vuelta a casa, allá en la alta montaña donde mi padre se había refugiado luego de su divorcio, en compañía de mis dos hermanos menores. A regañadientes y contra mi voluntad acepté la amarga medicina pues desde mi niñez me solazaba en el estudio. Y me dediqué, como un solitario vengador, a uno de mis vicios predilectos: la lectura. Mi padrino vivía a tres kilómetros de la casa de mi padre, y por un acuerdo no escrito los jueves de cada semana, a horcajadas en Plata, el fiel y manso caballo de mi padre, yo bajaba hasta Visún, que así se llamaba el caserío donde se hallaba la dichosa biblioteca, que constituía para mí un invalorable tesoro y una mina inagotable. Abierta al ahijado insomne y aplicado, gracias a Dios. Luego de un exquisito almuerzo preparado por Matilda, la casera, experta en los banquetes de bodas, mi padrino Efraín me conducía hasta la biblioteca y me recomendaba algunos libros en particular, y yo mismo iba escogiendo otros movido por el azar o la curiosidad. Ya de regreso, montado en el caballo, iba hojeando e incluso leyendo un libro de aventuras en las estepas siberianas o una historia de amor. El jinete lector, qué cosas, ¿no?

Sería ocioso y un tanto difícil, por no decir pretencioso, hacer un catálogo de las maravillas guardadas en aquellos estantes que llegaban hasta el techo. No obstante, a mi memoria acuden algunas de las obras más conspicuas y de grata recordación. Leí Desciende, Moisés de William Faulkner, sin comprenderlo. Todavía conservo un par de fichas donde iba anotando los enrevesados nombres de los personajes, una genealogía incestuosa que se remontaba a un legendario Lucius Quintas Carothers McCaslin. Leí Silja y La vida y el sol, de Frans Eemil Sillanpää, un olvidado escritor finlandés a pesar de su Premio Nobel, novelas ambientadas en un entorno campestre similar al que me rodeaba, y estuve enamorado de la muchacha finesa que da nombre a la primera narración, sometida a los avatares de su triste destino y que muere en la flor de la edad. Leí No solo de pan vive el hombre, la novela de Vladímir Dudíntsev, en la cual el protagonista, un ingeniero que vive en condiciones muy precarias, al regresar a su casa en el crudo invierno ruso prepara para su frugal cena papas asadas a la brasa con sal, receta que yo mismo adopté en aquella época nuestra de vacas flacas. Sin saberlo, en este trío de narraciones que ofrezco como ejemplos y en mi propia experiencia de exiliado en un páramo yerto, yo estaba poniendo en práctica los principios que caracterizan las complejas y fascinantes relaciones entre realidad y ficción. Ah, y para terminar, en las dilatadas noches de insomnio, a la luz de tres velas leí Crimen y castigo de Dostoyevsky, y todavía algunos días me levanto convertido en Raskólnikov.

La noche boca arriba

A finales del 65 llegué a Mérida con el propósito de estudiar Ingeniería Forestal. En mi magro equipaje traía un par de cuadernos con apuntes para cuentos y un tímido, que yo creía ambicioso, proyecto de novela. El año siguiente, en un plazo breve, y como si se hubieran puesto de acuerdo para vapulearme, cayeron en mis manos, y de ahí pasaron a mis ojos y a mi cerebro enfebrecido, textos de Borges, Marcel Sohwob, Ambrose Bierce, Kafka y Cortázar. Yo había sobrevivido a las pesadillas barrocas de Edgar Allan Poe, en particular a ese horrendo sueño recurrente que giraba en torno a “El corazón delator”, pero este nuevo bombardeo con la artillería ligera y letal de la invención me sepultó. Mis borrosos manuscritos se extraviaron en un oportuno basurero, y el anhelo de transitar alguna vez los caminos trazados en el aire por aquellos señores de la imaginación, se incubó al igual que una semilla de maldición en el fondo de mis huesos. No puedo dejar de mencionar el impacto que me produjo la lectura de “El milagro secreto” y “Las ruinas circulares” de Borges, ese par de realizaciones magistrales capaces de dejarte knock out. Y aún persisten en mi fluctuante y elusiva memoria las imágenes fulgurantes sugeridas por la lectura compulsiva de “La noche boca arriba” del Cronopio Mayor: yo fui la víctima elegida por los implacables cazadores de la guerra florida, yo fui el motorizado que agonizaba de fiebre en un hospital. Y qué decir de La metamorfosis, la minuciosa incursión, a la manera de un desollamiento con escalpelo, en la vida postrera del sufrido Gregorio Samsa, ese extraordinario relato de Franz Kafka que ya pertenece al mito y a la memoria colectiva. ¿Cuántas veces me desperté aterrorizado en mitad de la noche, boca arriba, observando con alivio mis manos y mis pies que aún conservaban su forma original?

Kaïkousé

Creo que fue W. B. Yeats quien escribió que “empezamos a vivir cuando concebimos la vida como tragedia”. A los cuarenta años, y luego de una inmersión tragicómica en mi infierno personal, comencé a vivir. Al menos, se me ofreció una segunda oportunidad. Llevaba ya una larga década sin escribir, y de pronto, en la convalecencia de mi imaginaria enfermedad, como un niño que hubiera descubierto el juego más divertido, me vi envuelto en el torbellino de la novela. Sin darme cuenta había comenzado a escribir una novela: La danza del jaguar. En ella, también sin percatarme, me estaba jugando los huesos y la piel. Reclamaba, con las voces de la lírica o con sorda furia, mi derecho a bailar desnudo, embadurnado en arcilla, bajo el sol equinoccial, “ese sol de cuchillos”, a orillas de un río de las llanuras. Como el jaguar –kaïkousé en lenguaje pemón–, que solo se junta con su hembra dos noches al año haciendo retumbar la selva como una algarabía de demonios, buscaba hacer oír mi voz en la floresta vacía de ideas y carente de sentido de este final de milenio. Quisiera creer que sobreviví al intento. De cualquier manera, el impulso de aquella enloquecida danza me mantiene con vida. ¿Debo confesarles que para mí vida es sinónimo de escritura? O viceversa. Ah, también debo decirles que los vientos que me sostienen en el aire, o enraizado a la montaña agreste donde nací, no son otros que la memoria y el deseo. Basta ya, pues como muy bien lo escribió William Blake: “El que desea y no actúa engendra la peste”.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional