Dos mundos se enfrentaban en la más apasionante batalla de los ensogados. Desde los confines de las pampas un fiero gladiador de impresionante aspecto los desafiaba a todos con su mirada profunda y puños de dinamita. Eran ochenta mil espectadores en el Polo Grounds de Nueva York obnubilados ante la indiferencia de aquel argentino vestido de roca. Frente a él no cabía la arrogancia de su oponente, adorado por las chicas se sentía el acaudalado príncipe de todos sus corazones. Los vítores a su favor eran incesantes mientras su rival conseguía aliento en una pequeña bandera argentina sostenida por un niño.

Un enorme escenario de asientos azules con alfombrado gris le daba cierta solemnidad al recinto, la brillantez de luces confundía los furtivos besos en los puestos un tanto oscuros. En el centro estaba un cuadrilátero con sogas que resguardaban la furia de unos golpes que dirimirían el destino cercano de los dos. Puños esculpidos para hacer mella en la humanidad adversaria, la posibilidad de escribir la historia con la sangre que emanase de la herida del oponente. Los periodistas de gabardina y sobrios sombreros Homburg escribían velozmente mientras los fotógrafos hacían alardes de su ingenio capturando imágenes entre la muchedumbre enfervorizada. Jamás un acontecimiento boxístico había concitado el interés de una ciudad cosmopolita, envuelta en el crecimiento brutal de su sinfín de espectáculos.

Las calles estaban colmadas de vehículos en los que viajaba el interés por presenciar una pelea entre los dos hombres más fuertes del planeta. La publicidad fílmica de la época creó la imagen de un toro que recorría sus originarias pampas, luego salía preparándose golpeando a unos enormes cerdos colgados de ganchos en pleno pulmón vegetal. Esa imagen de un hombre salvaje que osaba disputarle el trono al preferido de los medios de comunicación, lo transformó en un evento incomparable.

El comienzo de la historia

Un viaje familiar del periodista Alfred Damon Runyon del New York Journal American hasta Argentina, le cambió el destino al boxeo de la época. En uno de sus recorridos por Buenos Aires, de pronto se encontró con una refriega en plena vía pública. Un enorme hombre despachaba a ocho peleadores callejeros que lo interceptaron para robarlo, uno de ellos que mostró cierta resistencia terminó estrellado contra la vidriera de una tienda de zapatos, fue un terrible derechazo que hizo añicos la mandíbula de un ser convertido en nocaut. La bestial paliza llamó la atención del cronista, quien lo imaginó como un potencial rival de los más conspicuos campeones norteamericanos del boxeo.

Con su proverbial habilidad se dedicó durante semanas a indagar sobre aquel extraño personaje de las calles bonaerenses. Fue así como descubrió que en su adolescencia trabajó en una fábrica de ladrillos; su hobby era partir una buena cantidad con los puños, fueron tantas las anécdotas que recogió que su libreta se llenó de datos que fueron configurando una batalla. De regreso a Nueva York participó en una rueda de prensa del campeón pesado Jack Dempsey, en la que este presumía de su fortuna en el amor y de ser el hombre más fuerte del mundo. Del fondo de la sala Runyon le indicó: No es verdad Jack, en Argentina existe un tipo mucho más poderoso que tú. El campeón calló sobre el asiento con los puños llenos de ira. Al día siguiente varios diarios neoyorquinos publicaron a ocho columnas: “Es más fuerte que Jack“.

La pelea del siglo

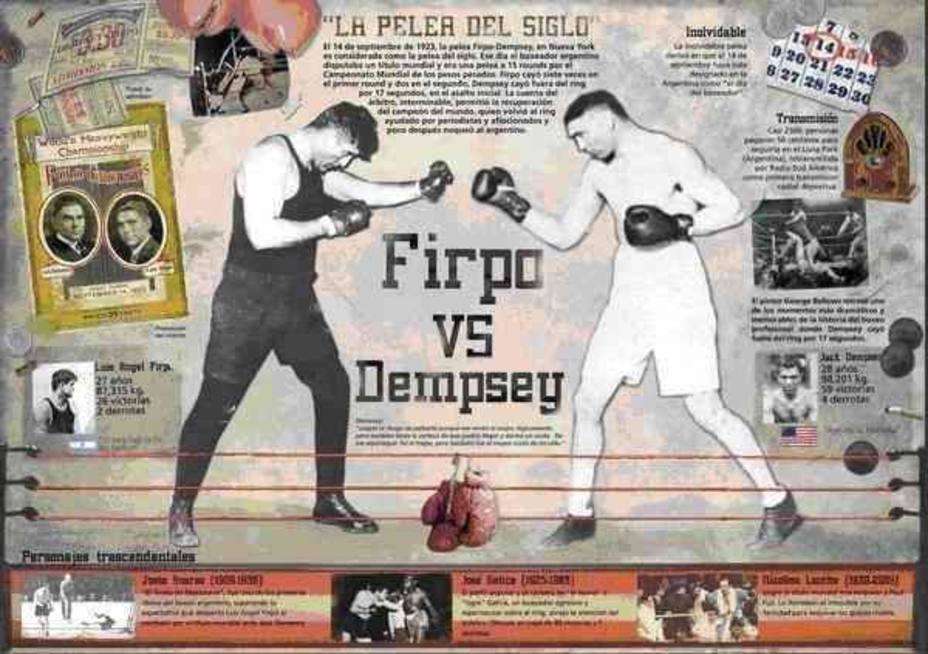

14 de septiembre de 1923. Dos miradas se cruzaban como cuchillos en la espesa niebla. Es el rey que se regodea en su trono majestuoso de vedetismo frente al desafiante puño aniquilador de quien no se rinde ante sus excentricidades. El ring es el reducido mundo en donde no caben dos, los golpes recitarán sus letanías mientras la sangre que brota de las heridas escribirá el epitafio de la refriega que anunciará la victoria del más fuerte. Un granítico hombre llamado Luis Ángel Firpo se enfrentaba con Jack Dempsey en la pelea que robaba la atención de Nueva York.

En las tribunas, el futuro presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt conversaba con miembros del Senado. El vuelo que traía al gran Carlos Gardel partió con retraso desde Paris, por lo que no llegó a tiempo a la velada. Nadie quería perderse una pelea que paralizaba la nación. La gente expectante observaba aquella roca suramericana – inmutable– que solo miraba sus puños como quien desea capturar una imagen desfigurada de su rival. Dempsey sonríe buscando en la muchedumbre alguna chica del prostíbulo de Dorothy Anderson, en la calle cuarta de Upper East Side. Solo guiños y el sueño de abrazar la vida loca, después de acabar con aquel mastodonte con cara de pendenciero que no le quitaba la vista de encima. El alma en vilo de las presentes, el rudo deporte en el clímax del delirio colectivo, todos apretujados como novios a oscuras. Pasión desbordante en oponentes tan disímiles. El humo del cigarrillo se suma a las miradas de cuchillo rioplatense, sonrisas que expande Dempsey entre las agraciadas damas que se disputaban la noche entera en la suite presidencial del Waldorf Astoria.

El árbitro Jack Gallagher los llama al centro del cuadrilátero. Son dos leones con ánimos de descuartizar a su oponente. Nueva York cede ante el músculo que impondrá supremacía, noche cansina en la que todo es murmullo de adictos al boxeo. Cuando caminaron en dirección del otro sus mundos rodaron como pesada piedra que desciende hasta sus puños atareados de anhelos. Sangre en las pupilas, en miradas que cruzan la frontera del rival; que imperturbable espera el campanazo inicial. Gallagher da instrucciones que no escuchan los boxeadores, están ansiosos por romperle el alma al contrincante. Dos fieras se abalanzan en un tropel de golpes, el público expectante observa como el cuadrilátero es un reducido mundo donde uno será elevado hasta el infinito. Las luces se confunden como manipuladas por lémures. El escenario de la gran marquesina parece derretir la fortaleza de Firpo, que cae repetidas veces ante los puños de Dempsey. Fueron siete besos a la lona neoyorquina, sin embargo sacando fuerzas de su origen conectó un fuerte derechazo en la mandíbula de Dempsey que lo sacó del ring durante más de diecisiete segundos.

La gente estaba estupefacta, las chicas que lo adoraban vieron a su héroe volar hasta aterrizar forzosamente en la máquina de escribir de Alfred Damon Runyon, precisamente quien le había indicado que Firpo era el más fuerte. Su cabeza hundió las teclas de la Olivetti y las llenó de sangre. El lapicero del periodista Albert Unsen del The Time de Londres le penetró el glúteo derecho y lo hizo reaccionar. Ayudado por aficionados, periodistas y hasta el mismo referí Gallagher, lo reincorporaron de manera ilegal. Dempsey había sido derrotado abiertamente por nocaut técnico.

Las mafias del boxeo impidieron que su negocio naufragara. En el segundo round Jack Dempsey noqueó a Luis Ángel Firpo en una pelea que tan solo duró tres minutos y 56 segundos. La sonrisa del campeón no podía ocultar el robo descarado que le hizo sostener la corona. El árbitro fue suspendido por la Comisión Municipal de Nueva York por su irresponsable conteo, pero la injusticia ya había sido cometida.

Las mafias del boxeo impidieron que su negocio naufragara. En el segundo round Jack Dempsey noqueó a Luis Ángel Firpo en una pelea que tan solo duró tres minutos y 56 segundos. La sonrisa del campeón no podía ocultar el robo descarado que le hizo sostener la corona. El árbitro fue suspendido por la Comisión Municipal de Nueva York por su irresponsable conteo, pero la injusticia ya había sido cometida.

La máquina ensangrentada

El campeón Jack Dempsey pidió al periodista Alfred Damon Runyon que le regalase la máquina de escribir que le salvó la vida, este se la obsequió sin pedir nada a cambio. Las teclas quedaron hundidas y llenas de sangre, de alguna manera escribirían en letras empapadas de sufrimiento un capitulo imborrable en la historia del boxeo. La colocó en un sitio especial en su casa originaria en Manassa, estado de Colorado. Sus reiterados dolores de cabeza le hicieron practicarse exámenes en el John Hopkins Hospital. Los neurólogos le indicaron que siempre padecería de ese mal. Que la derecha en su mandíbula ejecutada por Firpo seguiría golpeándolo todos los días a través de aquella anomalía. Así qué tuvo que vivir entre fuertes analgésicos durante sesenta años.

La eterna amistad

Dempsey y Firpo desarrollaron una amistad profunda. Se escribían con frecuencia para contarse detalles mínimos de sus vidas. En el restaurante neoyorquino del estadounidense estaba reservado un sitio especial para Firpo. En Buenos Aires, la casa de este guardaba un pequeño museo dedicado a Dempsey. En Navidad compartían presentes al igual que en sus cumpleaños. No pasaban meses en los cuales no estuvieran en contacto. Ambos se hicieron exitosos hombres de negocios, celebres por haber compartido un capitulo estelar del boxeo. Cuando Firpo murió el 7 de agosto de 1960 las exequias las presidió su amigo Jack Dempsey, que colocó una rosa roja sobre el féretro del gran amigo que le regaló el deporte. Hoy cada aniversario de su muerte, los descendientes del campeón norteamericano envían rosas rojas cultivadas en Colorado hasta el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, para honrar la amistad de dos titanes que supieron quererse más allá de los golpes.