Dentro de una casa de ladrillo amarillo, en un cuarto oscuro, cuatro mujeres bailan. Levantan las manos, coordinan el movimiento de la cadera, dan vueltas en círculos desordenados alrededor de un poderoso parlante de casi dos metros de altura del que salen los acordes jubilosos de una canción.

Una de ellas se llama Samantha Siagama.

Hace algunos años, Samantha tenía nombre, corte de pelo y ropas de varón. Y era tratada como un hombre de la comunidad embera, la etnia mayoritaria en el Occidente de Colombia.

Hasta que un día dijo que no señores, que ella era una mujer.

Y tuvo que huir porque la iban a matar.

«Mi familia me dijo que si yo me convertía [en mujer] era mejor matarme. Mejor acabar con la vida. A los 13 años me fui», relata Samantha, ahora con 27.

«Y después de deambular por algunos pueblos, llegué a Santuario. Aquí me recibió un cafetero que en su finca siempre nos ha tratado bien».

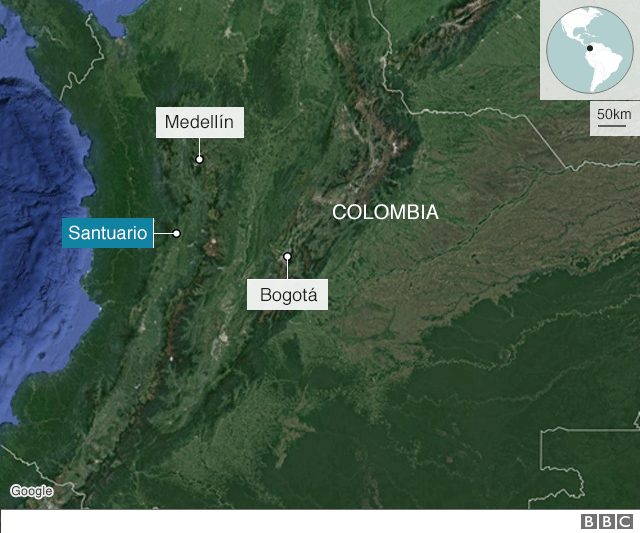

La casa donde vive y danza está clavada en una de las montañas que sostienen a Santuario, un municipio colombiano -ubicado unos 350 kilómetros al oeste de Bogotá- del que surge un sinfín de líneas simétricas de cafetales que se estiran hasta donde alcanza la vista.

CAMILO ESTRADA Samantha Siagama llegó a Santuario proveniente de un municipio conocido como Mistrató, en el departamento de Risaralda.

Hace años, las otras tres mujeres —Yorladis, Marcela, Bella— también tenían nombres, cortes de pelo y ropas de varón, y eran tratadas como hombres.

Debieron escapar de sus comunidades para poder vivir y bailar como mujeres. Y después de peregrinar por calles, puentes y veredas, terminaron en Santuario.

Samantha les abrió las puertas de la finca y convenció al patrón para que las dejara vivir con ella.

«Hacerse mujer»

6:30 am. Samantha, que es capataz del establecimiento cafetero donde vive, acaba de despachar al campo a dos trabajadores con el desayuno y un termo lleno de tinto (café) hirviendo.

Cuando todos se han ido, ella comienza a maquillarse.

De varios frascos que antes sirvieron como recipientes de bebidas instantáneas en polvo, va retirando los productos para retocarse la cara.

Primero el rímel para las pestañas, luego la base para el rostro y finalmente un delineador sobre los labios.

Es un procedimiento que ejecuta casi a ojos cerrados con los maquillajes que compra en el pueblo cada ocho días.

La ceremonia se repite con el pelo: lo peina con la misma delicadeza con la que más tarde tejerá sus vestidos.

«Acicalarme así me hace sentir bien. Me hace sentir una persona que tiene un lugar», dice.

CAMILO ESTRADA «Les dije a mis papás que me sentía diferente. Me presenté diferente, me presenté como niña» (Samantha Siagama).

Un sitio que perdió a los 13 años, cuando tuvo que salir de su comunidad porque se sentía mujer y allí todos la conocían como hombre.

Pero la sensación de exilio había empezado antes.

Cuando era más pequeña su madre comenzó a notar que Samantha, que por entonces no se llamaba así, caminaba y se vestía distinto de los demás. Tenía un nombre que hoy prefiere no decir en alto y que ya entonces le era ajeno.

«Un día mi mamá me dijo que por qué yo andaba todo raro. Y lo pregunté, ‘¿por qué?, ¿qué me ve a mí?’. Entonces ella me dijo ‘es que yo a usted lo veo todo raro’. Y eso a mí eso me sonó bueno. Me gustó que viera que era diferente».

«Pero le dije ‘no me diga que soy raro’, le expliqué que yo me sentía diferente. Entonces me presenté diferente, me presenté como niña».

La respuesta de su familia la desconcertó.

«Cuando uno quiere ser transgénero a ellos no les gusta. ‘Si él está haciendo eso, mejor matar’, decían. Para que la gente no murmure de un papá o de un hermano. Ellos prefieren matarlo a uno o mandárselo a la guerrilla», relata.

Pero ni siquiera la guerrilla, que siempre estuvo ávida de reclutar nuevos combatientes, quiso tener transgéneros en sus filas. Mucho menos, indígenas transgénero.

Entonces comenzó su travesía.

CAMILO ESTRADA Muchas de ellas se visten con los trajes de sus etnias de origen.

El trasteo errabundo fuera de su territorio la condujo a Pereira, la principal ciudad del departamento de Risaralda.

Se hizo en la calle y en algunas casas donde encontraba refugio.

También conoció a otras mujeres transgénero.

Y fue una de ellas la que finalmente le indicó que su tierra prometida estaba en un pueblo al que llamaban «La perla del Tatama».

«Un día conocí a Alejandra. Ella era transgénero. Era flaca, muy pálida. Parecía que se iba a morir. Fue la que me dijo que en Santuario había otras como yo. Que por qué no me iba para allá».

Los primeros días en Santuario los tiene en una nebulosa. Recuerda que algún día comenzó como todas, recogiendo café, pero su naturaleza de líder la puso pronto a administrar una finca.

Y gracias a ella sus amigas encontraron un lugar donde refugiarse.

El relato de su propia vida que hacen estas mujeres —se estima que unas 30 transgénero residen en el municipio— es una historia que se repite en los detalles y que solo varía un poco por el inicio: «Cuando tenía 10 años», «Cuando tenía 7 años», «En mi caso fue a los 12».

Todas dicen que en el preciso momento en que se reconocieron como personas se sintieron mujeres, pero a ninguna le resulta fácil hablar de ese pasado.

Bajan la mirada, una de ellas suspira y mueve la cabeza de lado a lado en un «no» interminable.

Es el momento en que Yorladis sube el volumen de los parlantes y la música y el baile copan la casa.

Tener una danza que las represente, me explican, es el primer paso hacia el objetivo de convertirse en una comunidad.

A su lado, María observa el circuito de las bailarinas entusiastas.

Ella es la que tiene más edad de todas las que habitan la casa y, aunque no quiere derrumbar el ímpetu de las muchachas, comienza a corregir los errores de coordinación, a disciplinar el movimiento de las manos y a establecer los tiempos de las caderas.

María no es transgénero. Pero Bella, su hija, sí lo es.

Ambas tuvieron que huir de su comunidad en Mistrató, primero debido a la violencia de la guerrilla, pero luego no pudieron volver porque su hija ya había dicho que quería ser mujer.

Y eso allí no lo iban a aceptar.

Antes de escapar, la madre ya lo intuía.

A eso de los 7 años, Bella comenzó a jugar con muñecas. Después fue maquillarse con los mismos pinceles y labiales que María, las faldas por encima de las rodillas, y el pelo largo.

CAMILO ESTRADA La mayoría de las mujeres indígenas transgénero vive en fincas cafeteras en el centro de Colombia, donde realizan labores de recolección del grano.

«Yo le decía que no, que eso era solo para mujeres, pero no me hacía caso. Yo le preguntaba entonces ‘usted qué quiere ser ¿hombre o mujer?‘«.

Sin embargo, fue en el colegio, al ver que los castigos para que corrigiera el rumbo no tenían efecto en Bella, que una de las profesoras perdió la paciencia y se lo dijo sin tapujos.

«María, me dijo, yo creo que Jesús Estiven no va a ser varón. No juega con los niños, sino solo con las muchachitas. Ese no va a ser hombre. Ese va a ser transgénero».

Los hermanos de Bella se negaron a aceptarla en su nueva condición.

Por eso tuvo que seguir orbitando en el exilio junto a su madre.

Hasta que aterrizaron en Santuario, tres años atrás.

«Me gritaban en la calle que soy gay y esas cosas. Pero a mí no me importa, porque desde pequeña mi sueño era convertirme en una mujer«, relata Bella.

CAMILO ESTRADA María, me dijo la profesora, yo creo que Jesús Estiven no va a ser varón. No juega con los niños, sino solo con las muchachitas. Ese no va a ser hombre. Ese va a ser transgénero» (María, madre de Bella).

De acuerdo al censo nacional, en Colombia hay cerca de 1.900.000 indígenas que están distribuidos en 7.049 comunidades alrededor del territorio y que pertenecen a 108 etnias.

Y a excepción de algunos casos similares -pero aislados- que se conocieron en la comunidad wayuu en la Guajira (norte de Colombia), la situación de las mujeres indígenas transgénero en Santuario es inédita en el país.

No existe otro asentamiento donde confluyan quienes han redefinido su identidad de género.

Una de las principales razones de que esto no haya ocurrido antes es que dentro de una comunidad indígena está prohibido ser homosexual, transgénero o transexual.

«Hay un estatuto que dice que si un hombre quiere hacer (convertirse) en una mujer, hay una sanción«.

«Los jóvenes que estén viviendo en resguardo (como se llama al asentamiento de una comunidad indígena) tienen que acatar el reglamento interno».

CAMILO ESTRADA Samantha Siagama es considerada una de las líderes del grupo de mujeres indígenas transgénero que vive en Santuario.

Las palabras son de Martha Cecilia Embaregamba, la consejera de mujer y familia del Consejo Regional Indígena de Risaralda, que agrupa a los resguardos indígenas que existen en el departamento.

Embaregamba sostiene que la norma es entendible, porque para ellos -en el marco de sus creencias, costumbres y saberes tradicionales- la causa de «este asunto», como llama a la transexualidad, debe buscarse en el contacto de las comunidades indígenas con las poblaciones mestizas.

Considera que el autorreconocimiento de las mujeres transgénero se produjo por una suerte de «efecto contagio» y, en especial, cree que se aceleró con un cambio de alimentación ocurrido hace 40 años.

«Antiguamente, en las personas ancestrales, no se conocían estas enfermedades, porque ellos se alimentaban con cosas típicas de la región. Después de la década de los 70, comenzaron a consumir alimentos transgénicos. Puede que eso haya traído esa ‘enfermedad'», dice sin dudar que se trata de una afección, aunque la psiquiatría moderna hace décadas que lo desestima.

Lo cierto es que las comunidades indígenas en Colombia, y en especial los embera, han luchado por conservar sus tradiciones centenarias y, por esa razón, en ocasiones han evitado el contacto con el mundo moderno.

CAMILO ESTRADA Santuario, Colombia 70% de su territorio está cultivado de café y que produce unas 6.000 toneladas de café al año. Tiene 15.715 habitantes. Fue fundada en 1886.

Martha Cecilia viste la misma ropa que Samantha. El mismo collar.

Ambas son emberas, comparten origen y ancestros, pero la funcionaria no siente empatía por quienes han abandonado la comunidad para redefinir su identidad de género.

Sin embargo, aclara que mientras las mujeres como Samantha estén fuera de los resguardos no se les puede aplicar ningún castigo.

Hace más de un año, después de que sus historias llegaran a los titulares de los principales medios de Colombia, los gobernadores de los resguardos indígenas de Pueblo Rico -vecino a Santuario- amenazaron con salir a cazar a las transgénero para devolverlas a las comunidades y castigarlas allí.

Pero hasta ahora nadie ha venido por ellas. Y ellas quieren volver, pero como mujeres.

De lo contrario, prefieren quedarse donde están.

«Ellos dicen que no nos quieren allá como mujeres, porque nosotros vamos a convertir a los niños», replica Samantha.

¿Por qué Santuario?

CAMILO ESTRADA Existe un censo de las mujeres indígenas transgénero que residen en Santuario, que señala que hay oficialmente unas 30 de ellas.

Santuario es un conjunto de casas de dos plantas, balcones coloridos y puertas abiertas, que flota sobre un enorme cafetal.

El 70% de la superficie del municipio está cultivado con café y de cómo se comporte el grano en los mercados internacionales depende el estado de ánimo de este lugar.

Desde 2010 su precio ha caído un 42% y, en ese descenso vertiginoso, los caficultores han visto cómo los recolectores tradicionales abandonaron sus labores entre los arbustos de los cafetales en búsqueda de oficios más rentables.

Ahí fue cuando comenzaron a aparecer las primeras mujeres indígenas transgénero: cuando se quedaron sin gente para recoger las 6.000 toneladas de café que produce el suelo de Santuario cada año.

CAMILO ESTRADA «Recoger café es un trabajo muy duro si uno no tiene marido» (Marcela).

Para entrar a la casa de Everardo Ochoa Pareja, el alcalde de Santuario, hay que atravesar un corredor estrecho que conduce a un caserón de dos pisos y cuartos múltiples donde se alojan varias familias.

Las personas que viven acá para ubicarse las unas a las otras se gritan entre sí, pero no por descortesía, sino por simple necesidad de orientación.

En 2016, Ochoa Pareja fue elegido como mandatario local pero, como él mismo dice, es un caficultor convertido en político «por necesidad».

Él y su familia fueron algunos de los dueños de fincas que enviaron sendas camionetas a los resguardos indígenas para reclutar nuevos recolectores cuando los trabajadores habituales desaparecieron de la noche a la mañana.

«Muchos de esos indígenas se quedaron acá y como que venían con ese impulso de ser transgénero, porque allá en sus resguardos no lo podían hacer y aquí sí», cuenta el alcalde.

«Cuando ellos viajan de paseo a sus comunidades, se visten como todos un hombrecitos. No como se visten aquí, donde sí se los permiten».

De acuerdo a Ochoa Pareja, en épocas de cosecha puede llegar a haber unas 100 indígenas transgénero residiendo en el pueblo. Aunque en el censo que tiene la oficina encargada de este tema en la alcaldía ese conteo solo llega a 30.

CAMILO ESTRADA Los vestidos para las danzas son una parte fundamental para su objetivo de convertirse en comunidad.

Pelotas en los pechos

Desde su fundación, Santuario, como si en el nombre de la localidad estuviera escrito su destino, se ha destacado por su profunda concepción católica y conservadora, que se ha extendido a la política.

Desde hace varias legislaturas, el alcalde ha pertenecido a los partidos de la derecha colombiana.

En las últimas elecciones presidenciales, el 63% de los votos aquí fueron para el candidato del uribismo y finalmente ganador, Iván Duque.

Cuando hace unos seis años las primeras transgénero comenzaron a hacerse ver, su presencia contrastaba con el espíritu monacal del pueblo.

«Al principio nos pareció que era una cosa cultural de ellos».

Norman Gaviria, el enlace de la Alcaldía de Santuario con la comunidad LGTB, revisa los detalles finales de un impreso que deberá repartir dentro de dos semanas en los colegios del pueblo.

El volante tiene forma hexagonal y está doblado con la técnica de las figuras de origami.

Cuando el mecanismo de papel se opera, el volante se abre y se convierte en una flor rectangular con varios mensajes pedagógicos sobre la tolerancia con las diversas identidades sexuales.

A Gaviria no se le hizo extraño ver a las primeras indígenas transgénero en el pueblo, porque en principio no pensó que fueran mujeres.

«No llevaban vestidos de mujer ni nada por el estilo, solo se maquillaban la cara. Nosotros dijimos ‘así son ellos’ y no les prestamos mucha atención».

«Pero al poco tiempo, y debo aceptar que hasta nos pareció chistoso, se ponían pelotas en los pechos para simular los senos o faldas en la cabeza para hacer creer que tenían el cabello largo».

Hasta que un día el asunto ya no fue causa de mofa.

Ellas dejaron de lucir el extraño aspecto de hombres maquillados sin orden y en el pueblo comenzaron a darse cuenta que eran mujeres asumidas que buscaban un lugar donde no las quisieran expulsar. O matar.

CAMILO ESTRADA El 70% de la superficie de Santuario está cultivada con café.

Llega el sábado. Día de mercado. El pueblo hierve de gente: el conductor de jeep que come una empanada con un café caliente, el vendedor de camándulas e imágenes de la Virgen, el pastor evangélico que no solo pregona la buena nueva al pueblo de Dios sino que toca el piano como si fuera Richard Clayderman. Los jubilados de sombrero de fieltro.

Las campanas estallan en la punta de la iglesia cada diez minutos.

Samantha, Yorladis, Bella y Marcela se bajan del jeep que las ha traído, se sacuden el polvo y caminan hacia el hospital.

Samantha no se ha sentido bien en los últimos días y quiere que le revisen una hinchazón que tiene en la parte de atrás del cuello.

Las demás vienen con la idea de hacerse un examen de sangre.

«Yo quiero dedicarme a otra cosa«, rezonga Marcela.

Marcela Valencia tiene el pelo largo, lacio y pesado, es menuda pero tiene unos brazos portentosos que se ha tatuado con algunos amores del pasado, amores que no volverán, pero que no se pueden borrar.

Ella llegó a Santuario de paseo desde el Chocó con unos primos, pero cuando durante el viaje decidió revelarles que era una mujer, esos primos la abandonaron a su suerte.

Y no le quedó otro remedio que recoger café, porque para dedicarse a otro oficio -el que sea- tiene que tener un documento de identidad.

«Yo ni siquiera sé cuántos años tengo».

Cédula

El pabellón principal del hospital de Santuario está colmado de pacientes que esperan en penumbras a que se ilumine un cartel y muestre el mismo número que tienen en el boleto impreso que llevan en la mano.

Por la puerta principal ingresa el grupo de mujeres, liderado por Samantha, quien hace voltear las cabezas de todos los que están allí con su vestido azul impecable y el cabello que le cae por el hombro.

«Emilio, Jesús Estiven… pasen«

Por los altavoces se escuchan nombres masculinos, pero las que se levantan de la sala de espera son Bella, Yorladis y Marcela.

CAMILO ESTRADA Todos los sábados, Samantha y sus compañeras viajan hasta la cabecera urbana de Santuario para hacer compras y trámites.

Samantha debe esperar. Tras una media hora por fin alguien la llama.

-Vengo a que me vean.

-Nombre y número de cédula…- le dice un hombre frente a un computador del otro lado del vidrio.

-Samantha Siagama. Pero no tengo cédula.

–Lo siento, pero sin cédula no tengo cómo meterla en el sistema…

La cédula. El documento.

Además de que ya no pertenecen a una comunidad, las indígenas transgénero tampoco tienen forma de demostrar que pertenecen a un país.

«La mayoría escapó de sus territorios siendo muy joven y no tenían ni el registro civil que es indispensable para sacar la cédula. Y, por supuesto, no pueden volver a sus resguardos por ellos porque no se los van a dar», explica Gaviria, el enlace de la alcaldía.

Con cédula existes. Al menos puedes ir y pedir un trabajo con todas las condiciones. Sin ella, la única opción es el café.

«Entendí que lo sexual en los temas indígenas no representa bajo ninguna lógica una relación directa con lo sexual en comunidades mestizas» (Jairo Martínez, antropólogo).

«Me gustaría terminar el colegio y estudiar enfermería– dice Marcela y sonríe por primera vez en mucho rato.

Los corredores que hay entre los cafetales son angostos y permanentemente hay que esquivar las ramas ásperas que pueden partir la cara con un rayón.

Sin contar que, dependiendo del día, hay que lidiar con el sol o con la lluvia.

Durante la semana, entre los recovecos de las matas, Marcela intenta recoger los granos rojos que todavía cuelgan de las ramas.

Su corta estatura alguna veces la obliga a doblar los palos para acercar las hojas que están más altas. Pero debe tener cuidado.

«Si rompo el palo, me despiden- se queja-. Si llego tarde, me despiden. Esto es un trabajo muy duro si uno no tiene marido. Si no hay un hombre que la ayude a una a levantar los bultos».

Los bultos son sacos repletos de granos para secar al sol, que pueden llegar a pesar 70 kilos, casi lo mismo que pesa Marcela.

Lleva meses intentando cambiar de vida.

Un día se acercó a pedir trabajo de mesera en una de las tabernas del pueblo y lo primero que le exigieron fue la cédula.

Pero ella ni completó la escuela y el documento de la partida de nacimiento está en el resguardo al que no puede volver.

CAMILO ESTRADA Algunas mujeres indígenas transgénero ya comenzaron a hacer los trámites para obtener la cédula.

Gaviria señala que, en la mayoría de los casos, los pocos documentos que las mujeres transgénero llevan con ellas tienen el nombre masculino que le dieron sus padres.

«Después de la cedulación, que es gratuita, deben realizar otro trámite que es el de cambiarse de nombre, pero que tiene un costo de 110.000 pesos (US$30)», detalla.

«Estamos buscando formas de poder ayudarlas en lo económico, con el transporte o de otras maneras para que puedan tramitar su proceso de cambio de nombre sin tener que pagar ese dinero».

Se avanza donde se puede: los exámenes de sangre que les hicieron a Marcela, Yorladis y Bella en el hospital eran para determinar su factor sanguíneo, otro de los requisitos para sacar la cédula.

Pero aún falta mucho para lograrlo. Y fue precisamente ante esta necesidad de asistencia que surgió la idea de crear una comunidad.

CAMILO ESTRADA Marcela quiere cambiar de trabajo, pero no tiene ningún papel para poder tramitar su cédula.

Sexualidad binaria

La mayoría de estas mujeres habla en un español pedregoso que a duras penas se entiende.

Por eso, cuando se trata de diligenciar documentos un personaje clave ha sido Jairo Tabares.

Es alto y delgadoyse destaca en el pueblo por su cabellera rubia.

Hace poco más de un año, este antropólogo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia llegó a Santuario con la idea de estudiar el caso de las mujeres indígenas transgénero, un tema que dentro del mundo académico ha sido escasamente investigado.

«A excepción de los muxes en México y uno que otro ejemplo del homosexualismo -aunque no del transgenerismo- en comunidades en Brasil, el panorama está totalmente vacío en cuanto a la producción antropológica que hay en torno a la sexualidad en comunidades indígenas», señala.

CAMILO ESTRADA Entre montañas, Santuario es un municipio ubicado a unos 350 kilómetros de Bogotá.

Su primer encuentro con las transgénero embera le mostró, además, que el asunto en Santuario era distinto.

Cuando llegó al pueblo, después de buscarlas un rato y no encontrar a ninguna, le preguntó a una de las vendedoras del parque y ésta le señaló a las cuatro personas que él ya había visto varias veces.

–Vea, son ellas. Ahí están.

-No, ellas no son…

«No las había reconocido. No lucían como el estereotipo que yo tenía de la mujer trans. Con el tiempo, ellas me fueron mostrando un concepto totalmente opuesto al que yo tenía preconcebido. Y entendí que lo sexual en los temas indígenas no representa bajo ninguna lógica una relación directa con lo sexual en comunidades mestizas».

Explica —intenta explicar lo que será el centro de su tesis de investigación— que las mujeres transgénero indígenas han roto una norma sexual muy profunda dentro de sus comunidades: la de un binarismo que es incuestionable y no acepta otras expresiones de identidad sexual por fuera de las categorías hombre-mujer.

Y eso las ha puesto ante una disyuntiva, entre demostrar que existen otras formas de ser mujer y ser embera, o bien quedarse en silencio.

Tabares lo tiene claro: ellas han elegido lo primero. A pesar de que eso las ha llevado al ostracismo de sus familias y sus asentamientos.

Por eso lo importante de tener su cédula.

CAMILO ESTRADA La danza es una de las maneras por las que estas mujeres pueden demostrar que comparten valores culturales, como parte de la comunidad que aspiran formar.

«Para ellas es fundamental poder identificarse, porque su búsqueda constante pasa por eso: por ser y pertenecer a un lugar», concuerda Martínez.

Volver a casa

No ha sido una mañana fácil, pero Samantha sale feliz, porque finalmente le dieron la cita y la doctora no solo le recetó algo para el dolor, sino que le dijo que la remitiría a una ginecóloga para que le hicieran un examen general.

Después de sortear las tramas del sistema de salud, las muchachas quedan libres para hacer lo que quieran.

Pero las cuatro solo tienen el dinero exacto para regresar.

El jeep que sale para su vereda apenas arranca a las tres de la tarde, o sea, en seis horas. Juntas deambulan por las calles de Santuario en dirección al parque principal.

Es como caminar por una pasarela bajo la mirada escrutadora de todo el pueblo.

Luisa Corrales y Omaira Rojas salen de la iglesia a las apuradas.

Deben regresar a clase. Ambas son profesoras de preescolar y se escaparon de sus labores para asistir un rato a la iglesia.

También han visto a Samantha y a las otras muchachas pasear por el pueblo y les han llamado la atención.

–Me parecen personas auténticas. Llevan sus vestidos con orgullo y no nos molestan– responde Luisa con determinación.

-Pero es una contradicción con lo que se cree en la Iglesia católica – impugna un vecino que escucha la conversación y no quiere decir el nombre.

– Yo lo que aprendí es que solo Dios puede juzgar a las personas.

La respuesta de Luisa parece resumir el sentimiento de gran parte de Santuario: ellos no juzgan, solo miran, quizás con curiosidad excesiva, pero nada más.

CAMILO ESTRADA El alcalde de Santuario, Everardo Ochoa Pareja, señala que la gente del pueblo respeta y acepta a las mujeres indígenas transgénero.

Cuando llegan a la plaza, se encuentran con las mujeres transgénero de otras fincas que también han viajado a Santuario para ir al mercado, recibir el pago semanal y aprovechar para estar un rato con sus novios sin los apuros del trabajo.

Muchas van de la mano de sus parejas.

No son sus maridos ante la ley, pero así es como los llaman.

Marcela mira hacia todas partes. Un chico le escribió al celular y le dijo que quería verla.

Ella le avisó que se iba a las tres. Está ilusionada. Su última experiencia amorosa se acabó porque él comenzó a pegarle, dice.

«Dejamos. Ahora estoy sola«.

La violencia contra las indígenas transgénero es un tema constante de conversación, especialmente cuando los hombres indígenas se emborrachan en el pueblo.

El asunto ha llegado a tanto que, mediante una polémica norma local, después de las tres de la tarde está prohibido servirle alcohol a los indígenas.

«Esa es una medida que se tomó hace varios años, porque cada vez que venían al pueblo los sábados se embriagaban y causaban desmanes», explica el alcalde.

Paradójicamente, esa violencia fue lo que consolidó a Samantha en su rol de líder.

En su primera visita al pueblo, le tocó ver cómo uno de los hombres le pegaba a una transgénero.

Samantha no sólo detuvo el ataque, sino que, como era una de las pocas que hablaba bien español, fue hasta la policía para denunciarlo.

CAMILO ESTRADA Marcela y Samantha desean poder volver a la escuela y terminar el bachillerato. De ese modo, dicen, podrían estudiar enfermería.

«Después varias me dijeron que, si yo quería, ellas creaban comunidad conmigo».

De acuerdo a la ley colombiana existen varios requisitos para instaurar una comunidad -o parcialidad- indígena.

Primero tiene que haber un número de familias que compartan las mismas costumbres y las mismas prácticas.

Y después, claro, enviar una pila de documentos al ministerio del Interior, que es el que tomará una decisión.

«Por ahora somos nosotras nomás. Nos dicen que tienen que ser 30 familias. Y estamos buscando el territorio», explica Samantha.

Sabe que el camino es largo, pero por esa misma razón hace tanto énfasis en lo que las transgénero pueden aportar para avanzar en esa dirección.

Una de las formas de demostrar la unidad de costumbres y prácticas ancestrales, dice, es a través de una danza bien organizada.

GETTY IMAGES «Pero al poco tiempo, y debo aceptar que hasta nos pareció chistoso, se ponían pelotas en los pechos para simular los senos» (Norman Gaviria, enlace LGTBI Alcaldía de Santuario).

El baile que ensayan en el cuarto más pequeño de la casa consiste en mover las manos y los pies al tiempo mientras dan vueltas en el cuarto.

En la mitad de la canción, quedan unas junto a otras, como en un tren imaginario de vagones desalineados, en el que continúan circulando por encima de las baldosas.

Para el antropólogo Tabares, tal vez el destino de estas mujeres en Santuario esté signado por sus ancestros indígenas que todavía erran como espectros por las montañas que rodean el municipio.

«Deciden quedarse en Santuario porque están cerca del cerro Tatama, que ha sido una especie de centro espiritual ancestral para los indígenas que han habitado este territorio por siglos», explica.

«Su búsqueda no es ser reconocidas como mujeres, porque en sus comunidades ya las llaman ‘wera pa’, que significa mujer falsa. Es por una comunidad, una parcialidad a la que puedan pertenecer por derecho propio».

GETTY IMAGES Debido a la falta de documentos, muchas veces no pueden acceder a los servicios de salud.

La danza continúa. Bella explica que se trata de una canción sobre un hombre borracho que ninguna mujer quiere y que en la coreografía, para hacer juego con la letra, los hombres pasan de una mujer a otra.

Sobre la mesa del corredor Samantha pone una bolsa negra.

Bella, Yorladis y Marcela dejan de bailar, se acercan y comienzan a extraer telas de varios colores. Parece que estuvieran desmembrado un arcoíris. Miden de forma artesanal -del codo a la mano, doblez y vuelta a medir- la extensión de los lienzos y envuelven con ellos sus cuerpos.

Alisan la tela con los dedos, bajan la cabeza para mirarse cómo les queda ese vestido aún sin coser.

María observa el proceso de medición.

Vuelve al mando. Les hace notar que las telas son de distintos colores y que para hacer una danza como lo manda la norma indígena los vestidos tienen que ser uniformes.

Pero el color es vital: es el mensaje que quieren dar como comunidad.

«El amarillo habla de los tesoros que eran nuestros. Si vestimos rojo, que es sangre, significa que no podemos matar. Si vestimos negro, que es el color de la venganza, es que debemos pedir paz», explica María con varias telas en sus manos.

Los retales quedan encima de las sillas, las barandas de los corredores y las colchas que cubren las camas.

Ya vendrán otros días para unirse bajo una misma danza.

Samantha termina de organizarse el cabello. Mañana muy temprano debe viajar a Mistrató, a su resguardo.

Los miembros de la comunidad van a exhumar el cuerpo de una de las chicas transgénero que ha muerto allí hace algunos años.

-Tengo que ir a recoger los restos para traérmelos para acá.

-¿Por qué?

-Porque si no, los tiran a la basura. Como es de una transgénero… Y aquí va a estar entre nosotras, para que pueda descansar en paz.