Para Gregory Zambrano

En Doña Bárbara, aún imagen de nuestro fatum, hay una escena perturbadora, parece inicialmente puesta allí desde el puro guión. Es esa en la cual Santos Luzardo cree que ha matado a un hombre, el conocido lance donde acompañado de Pajarote, uno de los antiguos peones de Altamira, enfrenta a Melquíades, El Brujeador, espaldero de la doña y reconocido asesino. La culpa lo aturde y a continuación Gallegos dedica dos capítulos a explicar la trayectoria de la bala y a sobreinformar el relato para librar a Santos Luzardo del estigma de la violencia, de la barbarie que él vino a expulsar: no fue de su revólver de donde salió el disparo. El tormento de los principios rotos que acosa al civilizador no es poco: “Por fin y por encima de su voluntad empezaba a realizarse aquel presentimiento de una intempestiva regresión a la barbarie que atormentó su primera juventud”.

Es “la gloria roja del homicida”, y no debe temerla, le insisten; pero el autor quiere sustraer a su personaje de ella, a fin de preservarlo del desgaste moral. En todo caso, la acción de la violencia se cumple, y en un acto que debemos ver como corolario de la enmienda: todo ese aleccionamiento donde el grupo de personajes parecen redimirse: Lorenzo Barquero, Míster Danger, la doña bajando el arma que apunta contra la hija, Marisela salvada en los brazos, eso creemos, de Luzardo. La prédica del hombre que ha llegado al desierto a recuperar la heredad de su familia había empezado por una suerte de diagnóstico, se informa de la condición y el estado de la disminuida herencia; luego debe vencer el recelo de los buenos, aquellos peones que habían trabajado en Altamira y no se corrompieron, resistieron entregarse al bandidaje. Los oye a todos, sus largas crónicas de origen, sus dramas y tragedia personal. Quiere saber de dónde vienen, cómo los ha marcado la lucha por la existencia, hasta dónde ha formado o deformado su alma, parece una reunión en el confesionario, pero Gallegos no pretende absolver a nadie. Busca representarse la barbarie en unos actores que puedan verse recortados sobre el horizonte, busca superar una manera de ecología telúrica, y abrir la interrogación hacia lo metafísico que pueda haber en la soledad de los parias ―y quizás esta sea la razón que pone esa novela fuera del catálogo criollista.

Quiere ver a esos hombres en la tensión de sus experiencias, mostrando sus recursos para sobrevivir, siendo fieras y dejando de serlo para humanizarse en el súbito reconocimiento de una continuidad: la del acuerdo que los hace responsables en medio de la desesperanza y sufrimiento. El rudo peón que tiene nombre de mujer, María Nieves, el pasado del más taciturno, ese Carmelito que emerge del pajonal, para conseguirse con que toda su familia ha sido degollada. Los oye para dolerse con ellos, para saber cuánto puede hacer el infortunio, el mal, en el alma estragada, pero también está componiendo un cuadro con insumos drásticos, hay allí imágenes emplazadas y a resguardo de la demagogia. Toda redención comienza por las simpatías, y no por la complicidad. Aquellos hombres tienen un pasado y este corresponde a un entorno, a una saga de agonía y en ella un orden se ha proyectado ―la sociedad y sus pulsiones, temores y desamparos modelando indigentes, pero también engendrando a los arrasadores. En esa suma cargada de aprensiones, catálogo del país gregario, este nos es mostrado en un acumulamiento inercial y explosivo, contenido solo por la expectación de sus mismas carencias. Aquellos hombres aplastados por la violencia pueden llegar a santificarla, la esquivan pero no le huyen, no tienen dónde ir, y lo peor que puede ocurrir es la aparición de un conductor, Luzardo no quiere serlo y rechaza la admiración que ha salido del puro arrojo. Es toda una galería de tipos, vienen del fondo de una hibridación casi sangrienta, es un mestizaje donde prevalecen las miradas pendencieras. Su representación pública no es menos fúnebre, Ño Pernalete y Mujiquita: las instituciones al servicio del fraude y el crimen.

A una Altamira, se opone el Miedo, los nombres de las dos haciendas y como dos mundos. Y la palabra miedo a mí me resulta inusual en el imaginario de un civilizador, del escritor que llegará a ser presidente. Es un sustantivo al margen de toda negociación, no puede ser integrado a un lenguaje de acuerdos, educación y ropaje civilista. Y sin embargo, el novelista, el maestro de escuela que fracasará en la diligencia suprema de la conducción protocolar, apela a él para explicar el atasco de una sociedad y más allá de toda corrección y categorías de identidad sociológica. El miedo es técnicamente una aceptación de lo irregular, el caos de un mundo negligente como tolerancia de la mediocridad. Y creo que políticamente esto se ha expresado en la convivencia y la vida pública en lo que considero una minoridad del alma venezolana: su tendencia a elegir siempre entre el mal y el mal menor, no entre el bien y el mal. Miedo y conformismo como compañeros de viaje, y quizás de rumbo, en la tarea de desentrañar el destino de una república. Simbiosis que puede dar la medida de una normalidad y cuando deja de serlo nadie se atreve a cuestionar el precio de las alianzas, las oscuras conciliaciones donde se mezclan los estilos oportunistas.

Espantados ante lo que la indiferencia puede producir, confiados en las bonanzas que la democracia dominguera, electoral, ha construido, cuando los recursos habituales ya fósiles no dan cuenta de la realidad estrujante (tiene la palabra el señor diputado, se levanta la sesión, fírmese y séllese), entonces cunde el desconcierto. No nos merecemos esto, dicen unos, otros insisten en la restitución de lo que cedió por anemia, pero la democracia es una práctica fecunda, una experiencia de emociones, no un depósito de hábitos pasivos, nunca una fisiología mínima. Tras la destitución de la legalidad surge el escándalo, tras el fin del estado de bienestar emergen los desconcertados y preguntan dónde se fueron sus intereses, del banco y de corporación; tras la disolución del estado de derecho alguno hace un gesto de fastidio, ante los asesinatos de ciudadanos y gente inocente tal vez cunde el miedo. Y solo tal vez. Puede ser que se haya hecho una presencia habitual, está allí, como sosegando desde la sombra que no arropa del todo —esa, la misma del arquetipo de Jung—, hace que individuos y pueblos ejecuten lo que niegan. Es el miedo visceral, del cual no es posible cobijarse porque todos los amparos se hicieron pedazos, descubrimos que aquellos lugares señeros donde la estabilidad de unos acuerdos nos infundía seguridad ya no están, pues no existían por sí solos, requerían de la sangre saludable, del oxígeno de lo ventilado. Ahora son cascarones, como títeres o, peor aún, fetiches, ejecutan su vaivén, morisquetas para los desesperados.

El miedo encontrado y señalado por el maestro dio con su nicho ecológico entre los ciudadanos de la Venezuela postpetrolera, arrulla y vela la noche, ya no contiene pero condiciona y desde él se proyecta cuanto deba desearse y decirse. Medra, planea sobre un futuro ya no pugnaz sino vacilante, es alimentado por la incapacidad para la mea culpa y desde la corrección política, esa impúdica del qué dirán. Santos Luzardo lo conjura desde la demostración de la función ordenadora del bien civil: fractura la ascendencia del poder gamonal donde tierra, leguleyismo y santería representan a los ojos de los peones la imagen de un mundo autosuficiente. Las historias contadas, ya no ante el fuego de los beduinos, sino en el foro de los hombres que han vencido sus recelos obran como una acción benéfica, de identidad aglutinadora. Pero en el centro de la novela domina otra historia que no debemos desdeñar: la de ella, violada en el bongo, y también son peones aquellos violadores. Su venganza será construir un orden donde los hombres deambulan como siervos, pero el resentimiento no es parte de sus argumentos, le ayuda a mantener su imperio, nada le deben y nada reclama, se impone en un medio maleable, en él fuerza y predación solo esperan conductor. La mujer saciada de su propia justicia será capaz de la sublimación y en un gesto freudiano se reintegra, no al llano, pues no es una figura telúrica, sino al misterio, dejando atrás el espectáculo de los simples. Los peones andarán a paso rápido y se encontrarán con la alborada de la democracia y el igualitarismo que desata Santos Luzardo. Y aun cuando han contado con detalles sus vidas, no saben de dónde vienen.

En una fase avanzada parecen dirigir su atención a los ruidos del desierto, al viento que silba en la sabana, claman por la escueta salvación del descampado. Pero no atinan a encontrarse con la voz piadosa del conjuro, la regresión ya es imposible y los demonios han sido desatados. La rabia prevalece en su expectación diurna, se impone como puro recuerdo de la memoria, hasta la mea culpa requiere de una pequeña nocturnidad. No hay superación del trauma, evangelio y psicoanálisis se han aliado para mostrarles que los han estafado en un expolio sin pausa, reaccionan contra lo único que no es un espejismo, la tolerancia de unas maneras, así todo se iguala en lo fantasmal. Ya no es posible regresar al origen, tampoco hay misterio que interrogar, la violencia queda autorizada, y en manos de los miedosos.

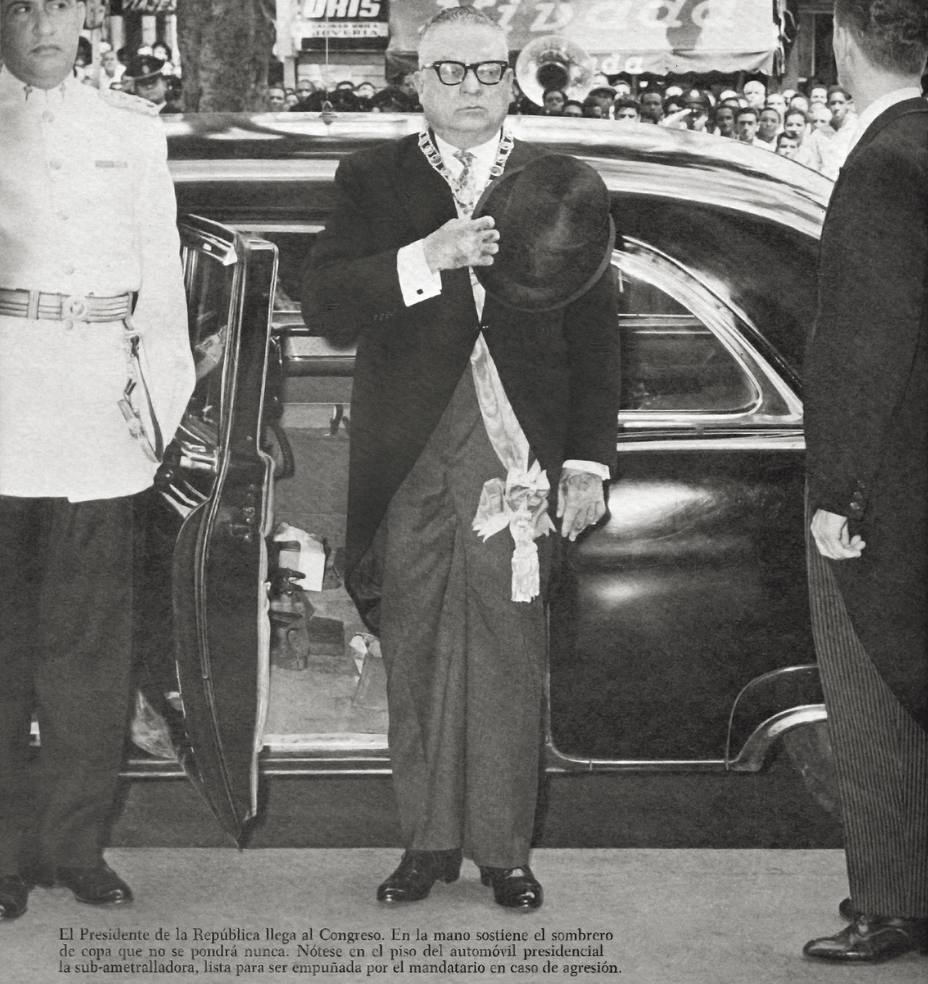

Pero volvamos a Gallegos y una anécdota que Juan Liscano recoge de sus propios labios, es Director del liceo Caracas y 1923. Un alumno “cerril que conservaba costumbres de tierra adentro”, al graduarse y con el diploma en la mano, llega hasta su oficina y le habla así: “—Yo deseo hacerle un obsequio antes de irme. Quiero regalarle una cosa que yo estimaba mucho y que he aprendido a desestimar con usted”. “Y le entregó su revólver”, dice Liscano. Es la misma arma que falla el tiro en Doña Bárbara, parece un doble desmentido del pacifista —así le decían sus alumnos del liceo—, y sin embargo ha acertado. En todo caso era una manera de fidelidad, en ella el miedo ha sido conjurado desde las convicciones; del futuro sin conjurar nos quedará aquella fotografía de otro presidente viajando en su packard y con una ametralladora en el piso, Rómulo Betancourt y 1960, esa carroza todavía anda por ahí.