Por MIGUEL VÁSQUEZ

Antes de comenzar quisiera hacer un par de aclaratorias frente al título de este ensayo: la primera es que el título original del mismo era Política y escepticismo en la temprana filosofía moderna: los caso de Descartes y Hobbes, sin embargo, creo que el título de Política y Escepticismo en la Modernidad nos podría acercar al problema que plantearemos a continuación sin la camisa de fuerza que los rigores académicos imponen y que a veces, lejos de formar, deforman y mal acostumbran sobre todo a quienes hacemos vida dentro de los claustros universitarios. La segunda aclaratoria es la siguiente, los nombres de Descartes y Hobbes los utilizaremos como meros pretextos para acercarnos al problema central de esta charla que no es otro sino el de revisar la problemática relación entre la dimensión privada e individual de los ciudadanos y el compromiso que con lo político poseen y al cual no pueden renunciar.

En otras palabras, y ya para entrar en el tema en cuestión, ¿es posible que nos refugiemos dentro de nosotros mismos a tal punto que no nos veamos afectados por lo político? ¿Es posible que nos entreguemos a lo político y nos olvidemos por completo de nuestros más íntimos anhelos, inclinaciones y pasiones, por más burdas o sofisticadas que sean? Estas son de alguna manera las preguntas que trataremos de responder.

I

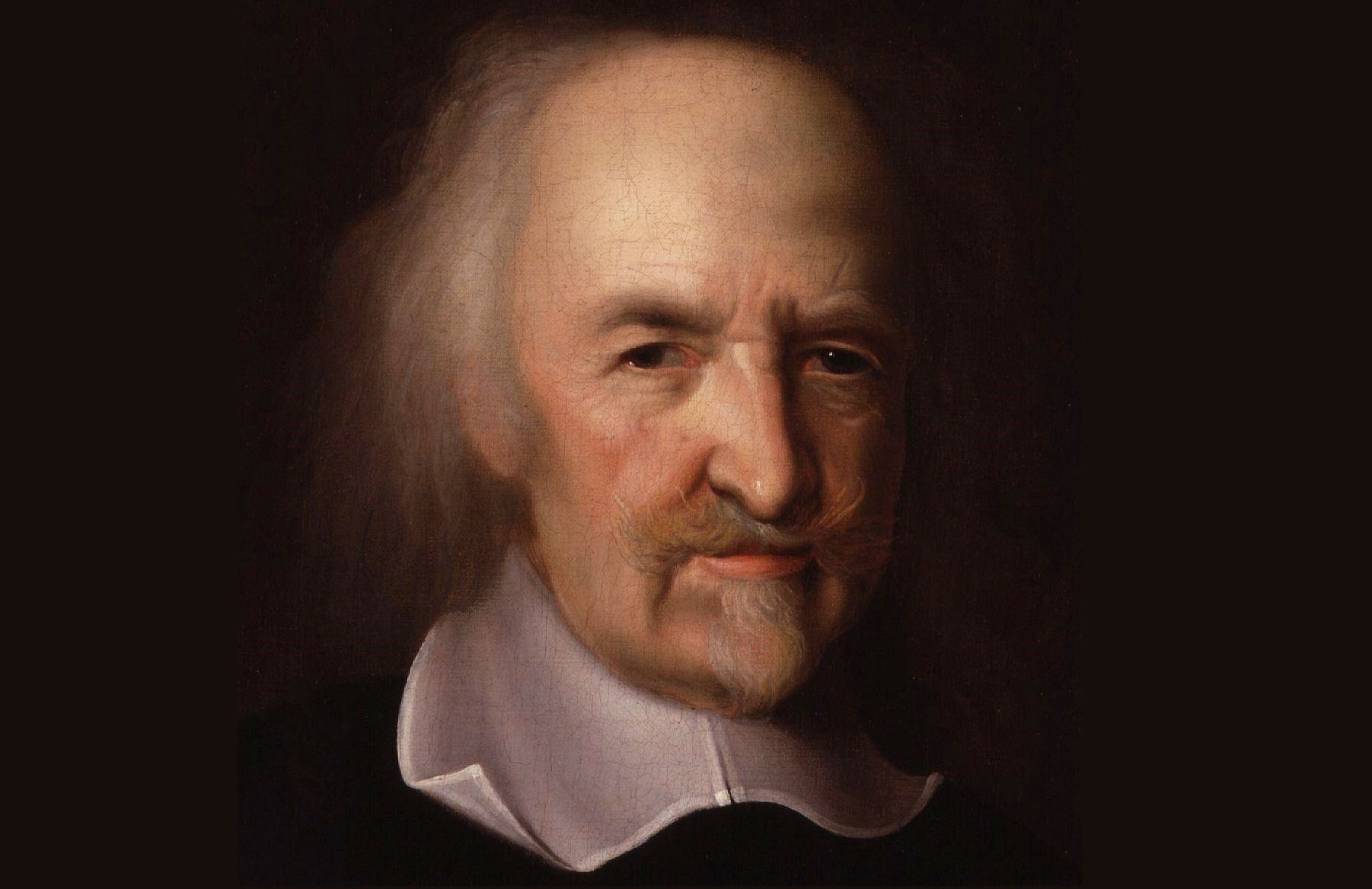

A pesar de sus conocidos desacuerdos ontológicos (por decir lo menos), Hobbes y Descartes trabaron amistad, y de acuerdo con Rodis-Lewis, en algún momento compartieron algo así́ como una noche de farra entre amigos junto a Mersenne y Gassendi en París. Si bien la farra del siglo XVII dista mucho de parecerse a la nuestra, a pesar de sus diferencias, ambos filósofos parecían tener una visión de la relación entre política e individuo bastante disímil, veamos por qué:

Si hacemos una revisión de los primeros veinte capítulos del Leviatán, específicamente después de que Hobbes sienta las bases, en los primeros cinco, de su visión monista acerca de la realidad (en donde se afirma la existencia de una única sustancia: la materia), el autor inicia una reflexión en la cual el individuo (al ser descrito dentro del llamado Estado de Naturaleza) es visto como un ser peligroso, digno de la mayor desconfianza, lucha apenas por su mera sobrevivencia, propiciando acuerdos circunstanciales basados en la coacción y la fuerza.

En ese estado, en el que el hombre es concebido como un lobo para sí mismo, la vida humana parece, a lo menos, miserable. En ese estado, al margen de toda ley (al menos explícitamente), tal como señala el autor, el hombre ve en todo semejante a un potencial enemigo, enreja su casa y vive, por sobre todas las cosas, con miedo; miedo a que el otro, por razones conocidas o desconocidas, le ocasione daño e incluso la muerte.

En semejante condición, la vida humana, más que vida, es un lento y triste andar hacia la muerte. Sin embargo, como salida a esta situación, el autor formula la ya conocida tesis contractualista en la cual el Derecho Natural es limitado por la denominada Ley Natural, la cual se entiende como el tipo de imposición que asumimos como propia a fin de salvaguardar alguna clase de acuerdo, o mejor dicho, contrato, que nos permita salir del angustiante y desesperanzador estado de naturaleza, ya que, tal como Spinoza afirmará, entre dos males el hombre siempre se decantará por el menor de ellos.

Si nos detenemos por un momento, encontramos que esa Ley Natural prescribe cosas como buscar la paz a toda costa, e incluso hacer la guerra, si es necesario, para poder encontrar esa paz duradera. Asimismo, en esa búsqueda de la paz, el hombre, dentro de ese Estado en el cual la Ley Natural tiene validez, podrá́ sentirse seguro ya que su vida y sus propiedades estarán garantizadas. Sin embargo, estas garantías no son gratuitas, ya que para poder disfrutar de ellas habrá́ tenido que ceder sus derechos a un Soberano que se encargue de hacer valer esa ley y que vele por que jamás se vuelva a vivir en el tan temido y tenebroso Estado de Naturaleza.

Ahora bien, en un panorama como este, tenemos que la vida personal, la posibilidad de nuestros éxitos y bienestar, depende completamente de la seguridad que me brinde el Estado así́ como de la lealtad que yo le brinde a la ley. Es decir, en una concepción como ésta, no hay neutralidad posible y todo lo que dependa del Estado estará́ en el derecho de hacer apología del Soberano, ya que sin él, de acuerdo con Hobbes, no seríamos más que amenazas frente a nuestros semejantes.

De acuerdo con esto, detengámonos un momento en esta concepción y preguntémonos: si cedo mis derechos al Soberano para que con sus medios garantice aquello que con mis propias manos no puedo garantizarme, ¿cómo puedo interpretar mi libertad si soy su eterno súbdito? Piense por un momento si el Estado puede declararle la guerra a cualquier otro Estado o grupo con el fin de alcanzar la paz, ¿significa entonces que como parte de ese Estado estoy obligado a atender a esa guerra? La respuesta es sin duda sí. Es decir, en una concepción como la hobbesiana lo individual tiene posibilidades de florecimiento siempre y cuando el Estado no necesite al individuo para alcanzar sus fines, de donde se afirma que solo puedo pensar que tengo garantía de desarrollar alguna labor creativa ya sea en el orden filosófico, científico, literario, poético o comercial si y solo si tengo la suerte de que exista una cierta paz al momento de aparecer en este mundo o de que otro asuma mi responsabilidad y defienda la paz de la que yo disfruto mientras estoy viendo televisión o tomándome una cerveza bien fría. Si me pongo a la orden del Estado, desaparezco como individuo en un engranaje bélico para poder alcanzar la paz, si permanezco al margen es poco lo que puedo reclamar a quienes sacrifican sus vidas por alcanzar la paz. Entonces, visto de esta manera, ¿nos está poniendo Hobbes en una encrucijada?

II

Visto como uno de los proyectos políticos más influyentes de la modernidad, el contractualismo hobbesiano nos muestra que hasta los detalles más simples de nuestra vida, como por ejemplo el que podamos llenar nuestra nevera con lo que queramos, el que podamos comprar en la esquina algún producto, depende de una cierta acción política mayor que permite que ciertos intercambios insignificantes, como por ejemplo comprar un Cocossette en la esquina, sean posibles. Si el Estado debe velar por la paz y prevenir la sedición tanto dentro como fuera de él, entonces nuestra libertad de expresión llega hasta el punto en el cual nuestras palabras amenacen el libre desempeño del Soberano, que encontrará nuestra duda frente a sus intenciones como impertinente, indeseada, fútil, e incluso ofensiva. En este sentido, ¿es deseable un panorama como éste en el cual por alcanzar una ‘Paz duradera’ permitimos que se escruten nuestras intenciones y se critique el disenso?

De esta forma, y en consonancia con esta perspectiva, hoy en día vemos guerras preventivas, espacios libres de ley para poder ejercer la tortura, comisiones de censores que en nombre de revoluciones de derecha o de izquierda condenan más que disienten de los otros en nombre de la paz y el bienestar.

III

Sin duda la modernidad tiene en el contractualismo de Hobbes uno de sus proyectos políticos más ambiciosos y totalizantes, sin embargo, detengámonos a pensar por un momento en la opción contraria. Qué tal si, ahora dándole el turno a Descartes, nos burlamos un poco de este afán totalizador y omniabarcante del Soberano y desaparecemos (alquilamos una cabaña, y nos dedicamos a cazar, comer yogures de mil tipos, a trabar amistad con banqueros holandeses y princesas suecas por diez años, tal como Descartes lo hizo) al hacerlo, ¿realmente nos estamos separando del Estado? ¿Es razonable que nos desvinculemos de nuestras responsabilidades políticas solo por satisfacer nuestras propias necesidades? ¿Hasta qué punto llega entonces el límite de lo personal frente a la urgencia de lo social? ¿Hasta qué punto es legítimo que lo político acalle lo individual y viceversa?

IV

Descartes, a diferencia de Hobbes, no es un filósofo que se haya dedicado escribir sobre política, son escasos los pasajes de su obra en los cuales las leyes, el Estado y lo social ocupen un lugar preponderante, sin embargo, lo que sí podemos observar en sus últimos trabajos, y en muchas de sus cartas, es una cierta preocupación por los ribetes más sensibles de la vida personal. Es así como en carta a Elizabeth le comenta por qué cree que lloramos cuando vamos al teatro o por qué cree que el ejercicio físico, a pesar de traer fatiga, nos trae también satisfacciones cuasi ‘espirituales’. Así también, en el Tratado de las Pasiones del Alma, nos pone a pensar acerca de la naturaleza de la generosidad, las causas del amor, el odio, el miedo y la tristeza haciéndonos un llamado al final a conocernos más para así poder disfrutar estas pasiones ya que, en sus propias palabras, del disfrute de éstas depende todo el contento que podamos tener en esta vida. Así también, en la tercera parte del Discurso Descartes intenta darle valor a las normas sociales independientemente de que estas no provengan ni se entiendan más allá del mero acuerdo o de la costumbre, es decir, se ocupa de pensar la norma y en su rol en lo cotidiano como parte estructural de nuestra vida.

De acuerdo con esto, en vista de lo fragmentaria y escasa de la reflexión cartesiana en torno a la moral y a la política, si comparamos el pensamiento de ambos autores tendríamos que, por un lado, Hobbes nos muestra lo miserable que puede llegar a ser nuestra vida si no nos atrevemos a ceder nuestros derechos a un Soberano que nos proteja, en cambio, por el contrario, Descartes, con el fin de reflexionar en torno a nuestra propia naturaleza, nos invita a refugiarnos en lo interior, en el ámbito meramente introspectivo ya que de otra forma permaneceríamos eternamente en la más oscura y confusa ignorancia y de esta forma la conquista de un saber que a la postre nos conduzca a una moral de la cual lo político dependa sería simplemente imposible. En otras palabras, si Descartes tiene razón, ¿cuál puede ser el valor de un contrato si quienes lo suscriben se desconocen tanto a sí mismos como a los demás? O más aun, ¿cómo se sentiría usted si después de firmar un acuerdo se entera que la contraparte ha roto los últimos acuerdos que ha suscrito en su propio beneficio? Para hacer esto un poco más gráfico, ¿cómo se sentiría si se entera que aquel por el cual usted votó se copiaba en la universidad, hacía negocios truculentos o cosas semejantes? Sin embargo, pese a que pareciera que Descartes tiene un punto ya que la política debería subsumirse al conocimiento general que el yo posea sobre sus propias capacidades y arraigos, ya que éste sería el punto de partida para acceder a la verdad, ¿está justificado que no reconozcamos como legítima ninguna instancia política dado el desconocimiento que como individuos tenemos frente las intenciones de los otros? La respuesta a este asunto es obvia.

La preguntas anteriores nos muestran dos formas opuestas de concebir lo político en la temprana filosofía moderna. Por un lado, Hobbes apuesta por el contrato y por otro, Descartes, frente a la posibilidad de que este contrato me pueda perjudicar, prefiere no hacer ninguna apuesta. Este llamado al escepticismo que hace Descartes no pareciera ser una forma de eso que hoy en día algunos denominan antipolítica, es decir, una forma de ejercer la crítica hasta tal punto que nos impida justificar cualquier iniciativa en el orden sociopolítico e incluso jurídico. En este sentido, creo que más que antipolítica, el escepticismo cartesiano está haciendo un llamado a hacer un tipo de política diferente, una que dependería en última instancia de eso que Descartes llama Luz Natural, la cual si bien también es totalizante y omniabarcante como lo es el Soberano hobbesiano, resulta para el pensador francés el punto de apoyo esencial a la hora de buscar la verdad.

En tal sentido, si fijamos nuevamente nuestra atención en lo dicho por Descartes en la tercera parte del Discurso, tendríamos que el respeto a una ley específica, sea producto de la mera costumbre o de acuerdos circunstanciales, se considera imperativo mientras la Luz Natural no nos ofrezca la posibilidad de llegar a una legislación mejor. En tal sentido, dicho respeto implicaría subordinación temporal ya que la ley a la que se refiere Descartes en esta parte de su obra no es una ley que sea producto de la razón, sino, por el contrario, se le considera un producto de condiciones históricas y culturales aleatorias que la definen y la configuran en un tiempo específico con el propósito de resolver un problema circunstancial.

Por ello, más que un tipo de escepticismo radical que nos conduzca a eso que hemos llamado antipolítica, es decir a una cierta condición desde la cual el ciudadano pueda tener fantásticamente la posibilidad de refugiarse en sus propios asuntos al margen de los cambios políticos que suceden a su alrededor, el escepticismo cartesiano es meramente instrumental, y en tal sentido, más que negar una realidad sociopolítica que está allí y que nos encuentra así nos la busquemos, la posición de Descartes nos exige que seamos capaces de respetar, es decir, hacer como propia momentáneamente una norma mientras no seamos capaces de encontrar alguna que posea valor universal.

De esta forma creo que podríamos afirmar que Descartes no está diciendo que lo político sea irrelevante, sino que tan solo habría de ser considerado como provisional en ausencia de una legislación que sea producto de la Luz Natural. Ahora bien, mirando el proyecto cartesiano desde nuestra perspectiva, con sus aciertos pero sobre todo con sus fracasos en mente, nos resulta cuando menos útil la recomendación inicial de Descartes de no tomar ningún orden jurídico ni político como definitivo si no podemos llegar a demostrarlo, es decir, si no podemos explicar-encontrar sus fundamentos últimos.

Sin embargo, para evitar relativismos, desde el siglo XXI diríamos que independientemente de que no sepamos cuál es en definitiva la mejor forma de dirigir los destinos de una nación, lo que queda claro es que cualquiera que sea la forma, la dignidad de los individuos no debería estar subyugada por ningún proyecto político. En tal sentido, ¿no es ésta una posición similar a la que recomienda Popper cuando sostiene que la posibilidad de perfeccionamiento, tanto en el ámbito teórico-científico como en el político-práctico, descansa sobre la base de que reconozcamos previamente que ninguna de nuestras tentativas de solución es por definición irrefutable, definitiva y completa y que todas habrían de reconocer de antemano algún principio universal que reconozca lo inalienable de la dignidad humana? En otras palabras, lo que intentamos con esta reinterpretación del minimalismo político de Descartes es rescatar una visión de lo político donde el individuo no pierda el derecho a manifestar legítimamente sus desavenencias con el poder sin que sea criminalizado o estigmatizado, es decir, que su derecho a ser considerado un fin en sí mismo no desaparezca bajo ningún concepto. Es decir, una visión donde un cierto tipo de escepticismo político, más que respetado, sea considerado como fuente de perfeccionamiento incluso si la crítica se dirige contra el Estado y el Soberano.

En este sentido, también vale la pena revisar un asunto que Negri en su Descartes político asoma como una alternativa para entender el escepticismo moderado al que antes nos hemos referido y desde el cual podemos comprender el minimalismo político de Descartes. Nos referimos al hecho de que, para Negri, la idea de ley que Descartes posee depende de una idea de nación, la cual si bien resulta artificial, le es imprescindible. Por tanto, podemos decir, de acuerdo con Negri, que la condición con la cual Descartes se enfrenta a lo político es desde la condición de un extranjero, pero no la de un extranjero común, sino la del extranjero exiliado, es decir, la de alguien que busca un espacio, un contexto desde el cual pueda ser respetado y en el que la realización de su proyecto de vida sea una posibilidad tan aceptable como cualquier otra en tanto que asume los derechos que garantizan la existencia del otro como propios, constantes e inalienables. Un exilio que, tal como asoma Negri, en el caso de Descartes, es autoimpuesto y desde el cual cualquier orden social se presenta, por definición, como ajeno, contingente e impropio, pero al mismo tiempo, como el asidero circunstancial frente al cual no nos queda otra cosa, tal como anteriormente señalamos, que respetarlo por absurdo que nos parezca. En este sentido, parece que desde la visión cartesiana la razón está exiliada dentro de sí misma y es extranjera en el propio mundo, mundo frente al cual no tiene un orden práctico que imponerle y por lo cual debe conformarse con lo que la alteridad le presente.

V

La temprana filosofía moderna sin duda sienta las bases para una nueva reinterpretación del derecho, el Estado y lo político en general, las concepciones que se desarrollan en el siglo XVII y parte del XVIII resultan a veces pretensiosas, ambiciosas y en algunos casos avasallantes.

Como hemos visto, Hobbes y Descartes son dos ejemplos de cómo se lleva a cabo este proceso de reinterpretación en el cual la razón juega un papel fundamental ya que es desde ella de donde intentamos comprender la problemática relación entre la esfera de lo individual y la de lo social y político. Con Hobbes pudimos observar que el contractualismo, si bien puede brindarnos ciertas seguridades, también deja abierta la puerta a ciertas amenazas frente a las cuales como individuos nos encontramos prácticamente indefensos. Con Descartes observamos que una cierta dosis de escepticismo resulta de tremenda utilidad a la hora de aproximarnos a tentativas políticas y jurídicas que busquen el perfeccionamiento y mejoramiento de nuestra condición personal pero corremos el riesgo de que al hacerlo debilitemos al Estado con nuestra indiferencia .

Ahora bien, el problema central al que nos enfrentamos fue el de justificar dentro del ámbito político, al cual indefectiblemente estamos atados, un espacio para la reflexión individual que sea no solo respetado sino considerado como parte constitutiva del orden social, es decir, un espacio de ensayo, de desenvolvimiento personal en el que el individuo pueda representar, actuar, transformar sin la presencia de una doctrina jurídica o política que lo coaccione de alguna manera. En este sentido, reinterpretamos el escepticismo cartesiano y lo intentamos solidarizar con la perspectiva popperiana en la cual, dada la imposibilidad que tenemos como humanos de alcanzar respuestas absolutas, ninguna persona perdería nunca el derecho a levantar la mano para ponerle un alto al Estado, a sus pretensiones hegemónicas y sus mecanismos de propaganda por más útiles que resulten sus acciones para el mejoramiento circunstancial de las condiciones de vida de un determinado grupo. Es por ello que resulta fundamental justificar el espacio individual frente al Estado a fin de evitar que algo tan necesario como el orden social haga desaparecer algo aun más fundamental, la crítica y el disenso no solo del colectivo, sino también del individuo.

VI

Todo lo anterior puede verse como una defensa kantiana del Estado liberal e incluso, indirectamente, de los mecanismos económicos, de representación, de intercambio y de poder que en éste se expresan. Popper sin duda, como defensor de la postura kantiana lleva a cabo una apología de la propuesta moral del de Köningsberg a lo largo de muchos de los trabajos que sucedieron a La Lógica de la Investigación Científica, sin embargo, pese a que incluso se pueda decir que Popper acusa a un pensamiento de ‘ideología’ (en su caso al historicismo) desde otra ideología —tan pretendidamente racional, según algunos, como la primera— no pareciera haber dificultad en asumir como punto de partida de la argumentación entre formas de liberalismo que buscan justificarse (ya sea la kantiana, la hobbesiana o incluso la de Descartes), un límite individual —incluso corporal— como espacio irreductible frente el cual el Estado debe asumir como negación, y en tanto tal, como referente elemental en la construcción de la jurisprudencia que lo soporta y le brinda el andamiaje constitucional desde el cual éste (el Estado) se expresa y se articula institucionalmente.

Sin duda que el Estado liberal como ‘producto’ de la modernidad fue, en sus inicios, un producto de manufactura casera, pretendidamente novedoso y laico mientras conservaba las formas más violentas del Estado feudal. Sin embargo, resulta poco justo no reconocer que con el transcurrir de las décadas tardías del XVII y las tempranas del XVIII se comenzaron a recoger los frutos de una reflexión moral más elaborada, sofisticada y madura, desde la cual el Estado liberal, desde el punto de vista teórico e incluso hasta fiscal, logró establecer límites claros con respecto a la influencia de sí mismo en la vida individual. Por ello creo que, frente a ensayos dogmáticos, frente a propuestas políticas que buscan reducir lo individual a un cierto espíritu colectivista, en donde, por ejemplo, la independencia de poderes no existe (las cuales buscan retrotraernos, en nombre de la ‘libertad del todo’, de vuelta a lo provincial donde el individuo solo puede ser libre si asume como propio el dogma del gobernante), la propuesta kantiana que trae a su manera Popper resulta valiosa en tanto que nos permite vincularnos y vincular al Estado con la idea de límite en su dimensión más elemental y básica.

Tal vez sea nuestro reto revisar el cómo nos acercamos y nos representamos la figura del Estado liberal, sin embargo, hacerlo al margen de la defensa de la dignidad el individuo, del derecho a la disidencia y a la libertad individual en el marco de la igualdad de derechos luce como un claro despropósito.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional