El Unicorn

Teodoro Petkoff, la imprescindible figura de la política venezolana, desaparecido ya hace tres años, no solo dejó un legado moral e intelectual al embajador venezolano Oscar Hernández Bernalette, sino que el internacionalista y escritor tuvo la buena e inesperada fortuna de atesorar un cuaderno con textos en puño y letra del exguerrillero y fundador del MAS —Movimiento al Socialismo— que repensó la izquierda del continente en los años setenta.

Como un mensaje en una botella, hallado en una playa del Caribe, Oscar Hernández fue premiado con un material muy caro a una de sus más grandes pasiones, la navegación a vela. Su singladura vital y su genealogía familiar se confunden en un anecdotario de luchas populares que van de norte a sur, pasando por Centroamérica y de modo oblicuo —ese plano del destino azaroso— lo llevan a coincidir con el ideólogo, economista y periodista también, ganador de los premios María Boots Cabot y Ortega y Gasset en el 2015, y considerado por la revista Foreign Policy entre los 100 pensadores globales más importantes del siglo XX.

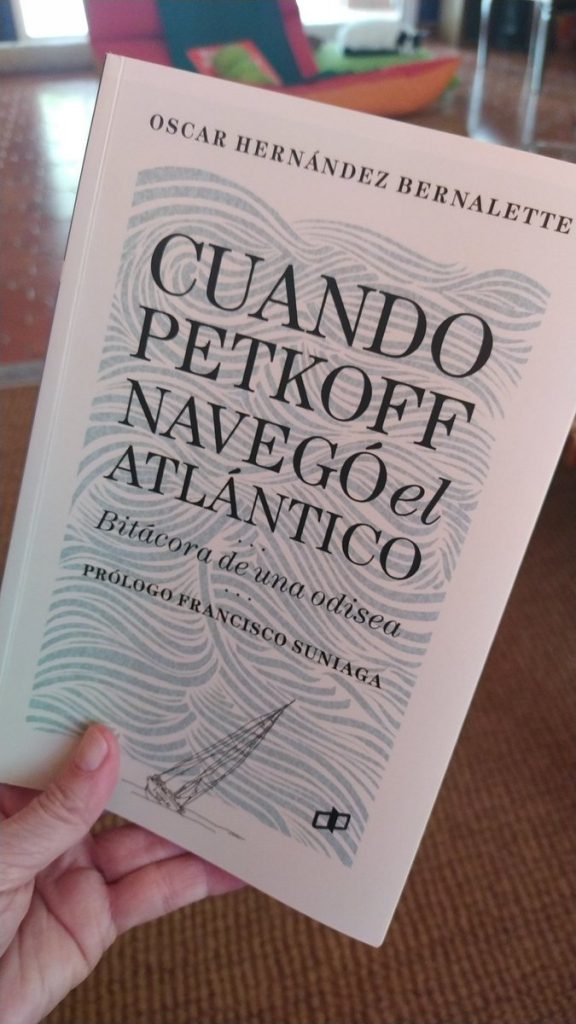

Cuando Petkoff navegó el Atlántico, de ediciones DAHBAR, impreso en Caracas en el 2019, es una crónica ágil, y unas memorias al vuelo de Oscar Hernández; y con la maravilla de incluir un facsímil del diario, sin mayores pretensiones, que Petkoff escribiera durante una travesía en un velero desde las Islas Canarias hasta Grenada, a solo unas cuantas millas de la isla Margarita. Ese hombre valiente que enfrentó persecuciones políticas, torturas, y logró escabullirse de cárceles, cuarteles y hospitales militares, decidió emprender una travesía existencial a una edad en que esas odiseas son riesgosamente homéricas. Es decir, dejar comodidades y familia y perpetrar una aventura, en el sentido que él mismo apunta, y en la estela, nunca mejor dicho, de Hemingway: probarse a uno mismo, siempre.

El libro de Oscar atravesó los Andes de Caracas a Bolivia y luego llegó a mí en un periplo azaroso de dos años, desde el Pacífico mexicano hasta el sudeste asiático; lo he leído con el deleite y la distancia crítica con que se reciben los mensajes de los amigos fraternos. Con Oscar compartimos vocaciones varias y nos conocimos en El Cairo, antes de que mataran a Anwar El Sadat. Ambos representábamos a nuestros países en modestos cargos diplomáticos. Ambos tuvimos a nuestra primera hija e hijo en la isla de Manial El Roda, donde pervive milenariamente el Nilómetro. Los dos coincidimos en trabajar en nuestras embajadas al menos en tres países más —pero en años diferentes— y todo esto llevaría a pensar que nos conocemos como la palma de la mano amiga que nos damos, pero no.

En su bella crónica, salpicada de datos técnicos sobre la navegación a vela, y el enfoque ameno de quien descubre en esa pasión un motivo de vida, me he enterado de unas peripecias del destino de su familia que terminan por explicar también el desparpajo de su afición marina y de los ingentes riesgos que se corren en esa “infinita gota de agua que es el océano”. Nunca ha sido fácil enlazar historias y contar episodios que representan análisis histórico-freudianos, casi. Y en su libro, Oscar pasa revista a sus orígenes múltiples, amores y desamores, a la manera de efemérides personales mezcladas con las realidades político-sociales. Pero no hay que asustarse, las menciones personales no son tan prolijas.

La lectura de Cuando Petkoff navegó el Atlántico me llevó a recordar que así como Oscar refiere coincidencias sorprendentes, años antes de conocerle, cuando serví en El Salvador, traté a un brillante intelectual y diplomático guatemalteco de los tiempos de Árbenz, a Alfonso Orantes, quien vendría a ser prácticamente su abuelo. Y ya gracias a mi colega embajador venezolano pude conocer, durante mis días cariocas, a otro fundador del MAS, al exguerrillero, senador y ministro Pompeyo Márquez, compañero de lucha y de escapes carcelarios de Petkoff, a quien visité también en su piso de Caracas varías veces.

Con el autor del libro del que hablo en esta crónica, de la cual reseño algunos aspectos políticos, tenemos algunas “simpatías y diferencias”, como diría el gran escritor mexicano -quién fuera también embajador- Alfonso Reyes. Estas opiniones, no obstante, como las paralelas, se suelen encontrar en un infinito de propósitos y anhelos sociales comunes, y así lo celebramos. Eso explica que Oscar me acompañara en Santa Lucía, en su añorado Caribe Oriental, en uno de mis cumpleaños más significativo. Lo celebramos en la playa secreta del premio Nobel de literatura Derek Walcott, y en su presencia memorable, por lo que representa la genialidad de haber sido uno de los autores más altos de la lengua inglesa en las Antillas. Y allí, en Castries, Oscar conoció lo que hubiera sido mi velero ideal —y el suyo, no se diga—.

Con John, dueño del Unicorn

II

Entrado en materia debo concluir con la anécdota completa:

-Tengo una propuesta irrecusable para ti-, me dijo John Lawrence Alamby, uno de nuestros queridos amigos de Santa Lucía, en el Caribe Oriental, la perla de una de las islas prodigiosas de Barlovento en el Caribe anglófono. -Conozco la atracción que te despiertan los veleros y toda suerte de arreos marítimos. Y aunque no seas hombre de mar, considero que eres la persona indicada para hacerte de una joya—.

John no terminaba de desembuchar. Disfrutaba introduciendo suspenso a una propuesta que se revelaría prodigiosa en el imaginario mío, además de desplegar generosidad en extremo. «Mira, acabo de adquirir una compañía constructora y en los activos venía un barco a vela. Claro que no es cualquier embarcación. Tiene un pedigree considerable. Su vocación de cabotaje, primero en los países nórdicos y luego en el Caribe, ha ido cambiando con el paso del tiempo, y originalmente se llamó Lyra”.

No quise interrumpir ese discurso que mezclaba por igual elementos históricos con un misterio poco común; me sorprendía sobremanera que John estuviera tratando un tema de reminiscencias literarias a la manera de Conrad y ya rememorando nuestra tradición casera, de un modo que hubiera fascinado al gran poeta colombiano Alvaro Mutis, creador del entrañable personaje que fue Maqroll el Gaviero. No obstante mi azorado silencio, reflexioné en un dato de sobra conocido: en la férrea tradición de los armadores no se le cambia el nombre a un navío, so pena de convocarle “mal fario”, una mala fortuna que en nuestro caso llegó mucho más tarde.

Además, continuaba mi corpulento amigo nacido en Barbados, pero avecindado en la isla donde nació Josefina, la mujer de Napoleón. «Lo que estoy a punto de proponerte posee también una relevancia cinematográfica. El barco en cuestión ha sido rentado en varias ocasiones como set para la filmación de dos célebres producciones; la primera, como navío negrero y la segunda como galeón de piratas».

A esas alturas nuestra conversación ya transpiraba en una atmósfera surrealista. Yo me preguntaba por qué bellas artimañas del destino estaba siendo yo depositario de un ofrecimiento descabellado. Y recordaba aquella máxima que recomienda no desear algo en demasía, so pena de llegar a cumplirse.

«Mira- concluyó Alamby -se trata de un barco que conoces en carne y hueso, por no decir en mástiles y velas. Lo has visto surcar nuestras aguas con turistas que navegan hasta los Pitones en la Soufriere. El barco que te ofrezco es nada menos que el “Unicorn”, el que aparece en la premiada serie de televisión Roots, y en las películas protagonizadas por Johnny Deep, Piratas del Caribe. Y continuó diciendo: «Te lo vendo en una cifra simbólica, ni siquiera en lo que cuesta una Nissan nueva; tienes tres meses para pensarlo. Eso sí, hay que invertirle algo. Aunque los velámenes están en condiciones de navegación, la sala de máquinas requiere una profunda revisión mecánica y habrá que cambiar algunas piezas del maderamen».

Alamby me proponía que adquiriera una pieza de museo flotante. Un artefacto enorme, con una vida y vocaciones múltiples. Yo no tenía ahorrado ese dinero (ridículo para un barco con esa envergadura, de 45 por 28 metros y 190 toneladas). El también coloso de mi amigo me metía en un brete, ofreciéndome, en una ganga, una suerte de galeón construido en Finlandia al acabar la Segunda Guerra Mundial. Propuestas de este tipo se convierten en una especie de Caballo de Troya. Uno termina por no sabe qué hacer con la posible materialización de un sueño de proporciones mayores.

Solo me quedaba consultar con la almohada que representan siempre la familia y algunos amigos. La mayoría tenían la cabeza en un mejor lugar de lo que estaba la mía frente a un ofrecimiento descomunal. Y claro, todos me aguaban la fiesta. Entre los verdaderos amigos, contados con los dedos de la mano (y no es recurso retórico) solo Oscar Hernández (como experto navegante), se obnibuló tanto como yo. «Mira- me dijo: -Si yo tuviera la mitad del dinero que te piden compartiría contigo el Unicorn. Solo el mascarón de proa, que reproduce al bello animal mítico ya pagaría el precio entero del barco en una simple subasta». Y tenía razón. Y no solo esa escultura monumental en bronce que rompía las tempestades antillanas; tan solo claraboyas y velas podrían alcanzar la suma que me pedía el encaminador de almas de mi buen compinche.

La consulta final se extendió a quien admiraba de modo mayúsculo por su genio literario portentoso y una sabiduría que venía de antepasados que surcaron mares turbulentos, el gran poeta y pintor Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura, quien no me canso de repetirlo, nos acogió a mi mujer y a mí con talante paternal.

Derek Walcott pulverizó el sueño guajiro, nunca mejor dicho. «¿Cómo movilizarás un buque que requiere de una docena de tripulantes para navegarlo? ¿Dónde lo vas a atracar, conoces el costo de los muelles? ¿Has calculado cuánto costará su mantenimiento?» Y así, con una lista de cuestionamientos, que en principio me parecieron demasiado pragmáticos, proviniendo del autor del prodigioso Omeros, tuve que ir bajando la testuz. Y solo atiné a formular una idea, con cierto contenido descabellado también.

Se me ocurrió, le dije, que bien podría adquirir un pequeño terrenito en la isla para que cuando llegara el tiempo de mi jubilación pudiera anclarme allí. Y expresé la idea completa: el Unicorn se trasladaría a ese dique seco, y mediante un ambicioso proyecto arquitectónico sentaría las bases de una residencia marítima, que desplegaría su extraordinaria enjundia de estampa memorable de embarcación en tierra, como bien lo pudiera haber soñado Pablo Neruda con sus mascarones y barcarolas en Isla Negra.

A este desvarío Derek Walcott no puso demasiado énfasis contrario porque se inscribía más en un espejismo fantástico que en un sueño realizable. Aún así, recordó que las condiciones del galeón seguirían exigiendo una reparación a fondo.

Agradecí a John, compartiendo ginebra con tónica, la generosa propuesta de adueñarme de una carabela, reminiscencia de mi oficio de viajero inveterado y con ancestros de varias generaciones migrantes. A él no le quedó otra opción que transformar el barco en un bar-restaurante anclado en la marina de Rodney Bay.

Y un mal día decidió enviarlo a reparación al astillero de la isla vecina, a la capital de San Vicente y las Granadinas.

El Unicorn efectuó entonces lo que sería su última singladura; atravesó las corrientes tumultuosas de ese prodigioso mar de extrema belleza y crueldades marineras. A punto de llegar a buen puerto, a unas cuantas millas de Kingstown, su mole de corsario invencible hizo aguas al chocar con la vulgaridad de un contenedor de transporte, y se fue a pique con pena y sin gloria. Terminé dando las gracias a los dioses griegos y a las deidades africanas, representadas por Iemanjá, por el sabio consejo de Derek Walcott.

Y Oscar Hernández, autor de esa valiosa bitácora de vida también tuvo razón y así lo cuenta. El verdadero destino de una embarcación debería ser el naufragio y el lecho profundo marino, antes que el desguasadero. Y dicho esto me cuestiono si los seres humanos deberíamos tener también un refugio abisal antes de acabar en una cama de hospital.

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional