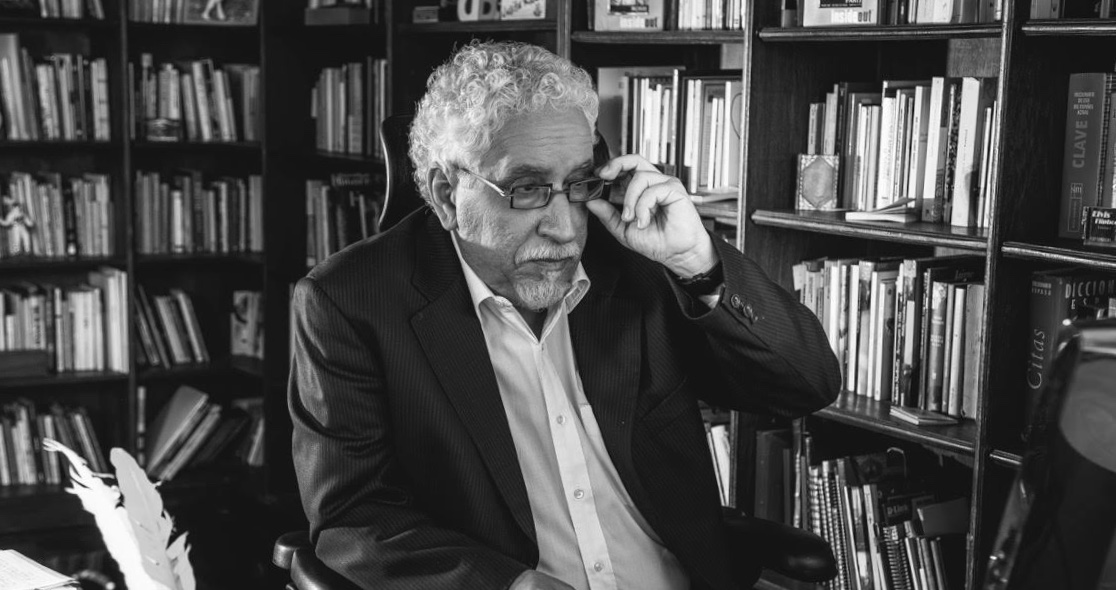

Por NELSON RIVERA

—Quiero preguntarle por el origen de su acentuado interés en la vida pública y en la política, que ha tomado cuerpo de muchas maneras. ¿Es anterior a Chávez?

—Mis primeros 40 años de vida transcurrieron en democracia. En esa época, el país —debo confesarlo— nunca fue una urgencia para mí, caraqueño de clase media. La vida en Venezuela se ejercía con normalidad. Y aunque la anterior parezca una frase pueril, si algo se extraña desesperadamente hoy en día es la normalidad. En ese entonces, mis insomnios obedecían a otros temas. Me inquietaban, por supuesto, los turbios vaivenes del bipartidismo, sus insuficiencias, sus entrelíneas. La corrupción política comenzaba a ser rutina en los titulares de prensa y se convertía en una creciente queja colectiva. Pero existía la alternabilidad democrática. El voto funcionaba como herramienta de sanción y cambio. Sentías que un mal gobierno tenía fecha de vencimiento. A veces para elegir otro peor, también hay que decirlo. Nuestra democracia tenía unas cuantas lesiones estructurales, pero en buena medida funcionaba. Quizás el primer campanazo que me hizo voltear la mirada hacia los temblores internos del país fue el Caracazo. La narrativa chavista titula ese evento como “la insurgencia popular contra el neoliberalismo”. Pero ya sabemos muy bien lo que ese punto de inflexión nos deparaba. Luego, la aparición del militarismo en la ecuación terminó por desperezarme. Cuando la violencia social, el resentimiento y el golpismo tomaron la palabra ya era imposible permanecer indiferente. La antipolítica se hizo moda y directriz. Nadie daba un domingo por los líderes democráticos. Y entonces se confeccionó el caldo perfecto para la idea del outsider como el gran redentor. El país, a partir de Chávez, se convirtió para mí —como para tantos— en crispación y angustia. El chavismo demolió la noción de normalidad. Ya nada volvió a ser igual. La vida se comenzó a conjugar con miedo y precariedad. El odio era la nueva bandera. La miseria y la crueldad iniciaron su cerco. Y comencé a expresar mi sobresalto a través de todas las herramientas que tenía en la mano. Incluso a través de las novelas que escribía para televisión.

—¿Estimó usted que sus crónicas, su actividad como tuitero o sus entrevistas lo convertirían en un perseguido del régimen?

—En un principio, esa estimación no estaba ni por asomo en mi radar de alarma. Luego entendí que los regímenes autoritarios tienen en su ADN una proverbial hipersensibilidad a la crítica, más aún si proviene de voces que puedan tener cierta resonancia pública. “Fastidiar a los tiranos”, pedía Adam Zagajewski. Pero confieso que no dejaban de desconcertarme los crecientes ataques y amenazas —públicas y privadas— que recibía. Hasta que, en una de las llamadas de burla que me hacía el hacker que violó mi correo electrónico y usurpó mis redes sociales, logré prolongar la conversación y le pregunté por qué yo era un objetivo del régimen. Su respuesta fue reveladora. Mi trabajo en la industria de la televisión me granjeó una amplia audiencia que también me seguía en las redes. Mucha de esa audiencia era gente de a pie, gente común, lo que los populistas llaman pueblo, y allí había por lo tanto mucho “pueblo chavista”, gente que se compró el espejismo que la borrachera verbal de Chávez ofrecía, que votó por él, que creía en el advenimiento del mar de la felicidad. Un volumen importante de esa gente había consumido durante muchos años mis historias en televisión. El hacker me lo dijo claramente: “No nos conviene que lean tus críticas contra Chávez”. Era una voz con alguna resonancia en el mundo de la cultura de masas y era necesario apagarla. Ese día lo entendí claramente. La orden de silenciar sistemática y progresivamente a la sociedad disidente no podía dejar cabos sueltos. Luego vino una escalada mayor: cancelaron mi voz en la televisión. Comenzaron a censurar parlamentos de mis novelas donde asomaba —entre diálogos inherentes al discurso amoroso— críticas al progresivo derrumbe de nuestra normalidad. Luego exigieron el veto de mis proyectos. Seguía contratado por el canal de televisión, seguía escribiendo historias, pero ya no entraban en la agenda de programación. Seguía siendo un story teller, pero sin pantalla, y por lo tanto, sin audiencia. Igual pasó con mi programa de entrevistas en la radio y en TV. Escuchar a Vargas Llosa contando el episodio que lo hizo alejarse para siempre del mito de la revolución cubana no era conveniente. Los Imposibles terminó siendo arrojado al hombrillo del silencio por el largo brazo de la dictadura.

—Me resulta muy llamativa la presencia de una corriente estética común en su poesía, en su verbo cotidiano, en sus redes sociales y en su prosa. ¿Está de acuerdo con esta percepción?

—Sí, suscribo esa percepción. Y presumo que tiene relación directa con mi atadura sustancial al lenguaje poético. La experiencia de la poesía modifica tu mirada sobre el mundo. Ya nada lo ves igual. Esa manera de ver solo se puede expresar a través de una manera de decir. Hablo aquí de la consecución de una voz personal. Que es la obsesión natural de todo escritor y, en rigor, de todo oficiante de algún arte. Se comienza a escribir bajo el arrobo de tus lecturas fundamentales, se imita con fruición, luego se advierte el lastre, se va echando por la borda la herencia, lo ya innecesario, ciertos yugos persistentes, se insiste, hasta que aparecen los balbuceos con voz propia, y en algún momento emerge —en mitad de la página— tu voz, que será peor o mejor que otras, no importa, pero será tuya. Es el hallazgo del estilo, la huella digital, el traje de tus ideas. Alcanzar tu voz personal es un proceso arduo, espinoso, pero decisivo para el resto de tu vida. Y si eres coherente contigo mismo, todos tus registros de escritura llevarán esa marca de agua.

—Le pido que nos hable de sus lectores. ¿Qué encuentran en la voz literaria o pública de Leonardo Padrón, qué les atrae?

—Me pides un ejercicio destinado al fracaso. No puedo usurpar el punto de vista de los lectores. Quizás puedo ventilar ciertas hipótesis en función, justamente, de la interacción que he tenido con algunos de ellos. Creo que la primera conexión viene dada porque tengo largos años —décadas ya— comunicándome con una audiencia muy plural y variopinta a través del lenguaje de las emociones, que es el idioma con el que se arman las historias para las grandes masas. Esa dilatada complicidad establece un piso de confianza y respeto mutuo. Un vínculo que pasa por la exigencia de no defraudarlos, aunque bien sabemos que la creación está llena de actos fallidos. Quizás hay también un asunto de falta de solemnidad intelectual. Me indigesta lo pretencioso. Persigo el reino de la claridad. Procuro una voz que no los confronte con sus carencias intelectuales, que posiblemente también sean las mías. No dicto cátedras de pensamiento. No busco adoctrinar. Transmito mi parecer de una manera que para algunos lectores resume verbalmente sus angustias. Algo así me han dicho. Eso lo logran también muchos otros. La gente siempre busca a alguien que ventile su desazón.

—Al finalizar la lectura de Tiempos feroces pensé: es una especie de tratado sobre las emociones del ciudadano perseguido por la dictadura. ¿Son sus emociones, las de quienes le rodean? ¿La materia prima de sus crónicas es semejante a la materia prima del autor de telenovelas?

—Tiempos feroces —junto con Se busca un país (Planeta, 2015), mi anterior libro de crónicas— es el documento de mi estupor ante la demolición de un país entero. Decidí servir de caja de resonancia a muchas historias mínimas a las que me acerqué, entendiendo que la mejor manera de vislumbrar la dimensión del abismo era asomándonos a las catástrofes personales. Conocer sus nombres. Escuchar sus relatos. Que dejaran de ser una cifra más en el largo inventario de familias rotas, de presos políticos, de ciudadanos ultrajados y humillados. No sé escribir desde otro sitio que no sea el estremecimiento. Creo que solo así se debe contar el vértigo de un país en caída libre. Todo lo que ha ocurrido en Venezuela en estos más de veinte años ha sido tan devastador que no merece ni un día de olvido. Hay que documentar cada ignominia, cada vejación, cada herida, cada escalón hacia el infierno. Ellos, en su afán de sedimentar su estructura de aniquilación moral, procuran diluir la memoria colectiva, gestionan la amnesia del país. Cierran medios de comunicación, amenazan a periodistas, acorralan a las ONG, encarcelan a escritores por un simple artículo de prensa. Quieren el silencio, la opacidad. Un territorio arrasado donde no exista una rama que cruja. A la usanza de Corea del Norte, China o Cuba. Quieren una calle apagada. Que la rabia que tantas veces atestó las autopistas y calles del país sea un pasado cada vez más remoto. No tienen el estilo de la Rusia de Putin —herencia de la Guerra Fría— de envenenar a líderes opositores. Son más gruesos en el trazo: inhabilitan, encarcelan, humillan, torturan, destierran, matan. Ladran y muerden. ¿Cómo hablar de eso si no es desde la crispación, desde el verbo estremecido? ¿Cómo comunicarle al mundo el grado de la pesadilla si no es exigiéndole al lenguaje el mismo escalofrío de los dolientes?

—Muchas de sus crónicas incluyen datos, testimonios, reconstrucción de hechos, referencias urbanas. Tienen algún fundamento reporteril. ¿Se asume usted como un periodista? ¿Un poeta sin torre de marfil, que vive en la plaza pública?

—Para muchas de esas crónicas asumí el rol del reportero que viaja hacia la fuente. Fui a sus casas, me reuní en cafés de bajo perfil, en oficinas anónimas, o en largas conversaciones vía Skype. Vi el miedo aun en sus ojos, titilando como una rabia insepulta. Las marcas del insomnio. La mirada huidiza. El rencor vivo. El testimonio, por ejemplo, de Marcelo Crovato, abogado penal que por defender a un vecino que le allanaban la casa terminó acusado de terrorista y arrojado a las celdas de Yare 3, nunca lo olvidaré. Es inimaginable todo lo que él y su familia sufrieron. O el de Joselyn Prato, una muchacha que fue detenida, maltratada y vejada, por supuestamente ser parte de la multitud que abucheó la presencia en Cayo Sal de Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello y ministra de Turismo para ese entonces. El gran detalle es que ella llegó a la playa horas después del incidente. Pero el músculo de la venganza no se detiene ante esos “detalles”. Esa niña bajaba la mirada cuando intentaba relatarme los horrores a las que la sometió un capitán de la GNB al que llamaba nítidamente “el monstruo”. Yo regresaba a mi casa con la bilis revuelta y con la necesidad imperiosa de que esas historias no fueran sepultadas por el silencio. Pero siempre advierto que estas crónicas no las hice asumiéndome como periodista, oficio que respeto inmensamente, sino como un escritor que se acerca a una realidad de ribetes delirantes y necesita oír la voz de los personajes que la conforman y sufren. Entendí que la crónica literaria era la mejor herramienta para tal fin. “Una crónica es un cuento que es verdad”, decía García Márquez. Siempre le agradeceré a El Nacional que me diera el privilegio de entregarme una página entera en su edición dominical para publicar muchos de estos textos. Desde que comencé a escribir literatura de no ficción lo hice con la certidumbre de que las calamidades de este continente no tienen mejor expresión formal que la crónica. Como bien lo dijo Ricardo Piglia: “La verdad tiene la estructura de una ficción donde otro habla”.

—“Un lento y feroz comienzo”, la crónica con que cierra su libro, podría leerse como un manifiesto de esperanza. “Será un día preciso. Está allí. Afuera. Se le puede señalar con el índice. Ese día es nuestro. Nadie nos lo va a quitar”. ¿Podría comentar esa crónica?

—Este texto, lo confieso, lo escribí para ser entonado en voz alta. Tiene el ritmo de las arengas y los salmos, la musicalidad de las invocaciones. En esos meses yo era invitado frecuentemente a hablar en distintos rincones del país. La gente ya estaba desertando de las empresas, fábricas y escuelas en estampida. Había una urgencia de detener la marea alta de la desesperanza. Y, no sé bien por qué, quizás por mi figuración pública, algunas personas pensaron que yo podía ayudar en ese propósito. Una mañana me senté a redactar este “manifiesto de esperanza”, como lo llamas. Nace con la quizás ingenua intención de ser un pequeño antídoto verbal contra el desosiego general. A muchos esta intención puede dibujarles una mueca de sorna o risueño escepticismo. Quizás les parezca una infatuación, un exceso, un arrebato pueril, pero si algo tengo muy claro, luego de haber recorrido varias veces el país, es que la gente necesita escuchar otra cosa, algo que no sea el estribillo fúnebre del triunfo del chavismo sobre nuestra vidas. La gente necesita creer que este espanto no es para siempre. Que hay un final, un momento de redención, una puerta última donde se clausura la pesadilla. El ser humano inventó la esperanza para no morir en la víspera. Es una necesidad ontológica de la especie. La última herramienta posible contra la desesperación. Cortázar decía que la esperanza es la vida misma defendiéndose. Por eso es inaceptable tolerar que el chavismo también nos expropie esa palabra. Es la única dosis de oxígeno que nos queda para emprender cualquier otro intento de abolir la dictadura.

*Tiempos feroces. Leonardo Padrón. Kalathos ediciones. Madrid, 2021.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional