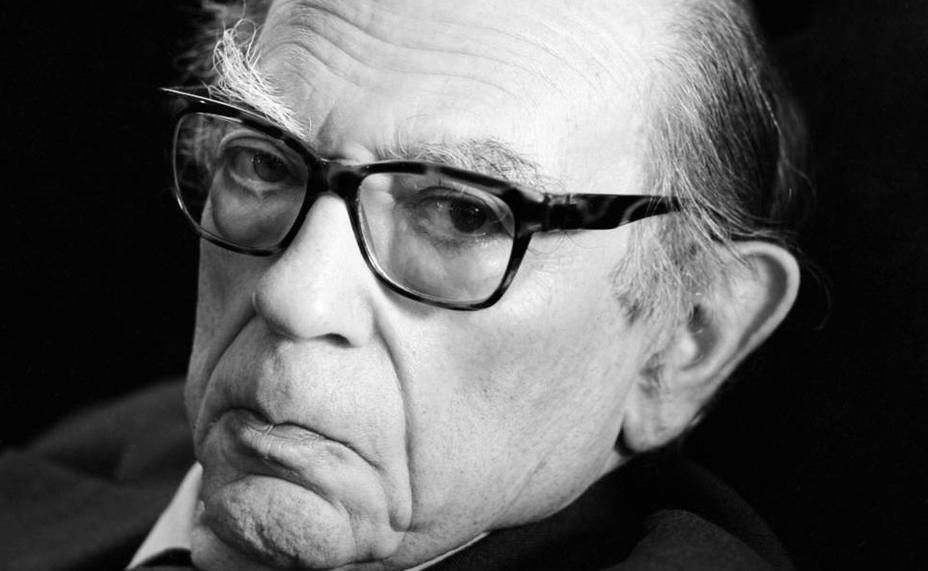

Este año 2017 se cumple el vigésimo aniversario de la muerte de Isaiah Berlin, filósofo político, historiador de las ideas y, sobre todo, dedicado defensor del pluralismo y de la democracia liberal. En estos veinte años transcurridos desde su muerte, la imagen de Berlin ha ido cambiando a medida que se conocía cada vez más de su obra y también de su biografía. Pero esta percepción también ha mutado porque las circunstancias en las que se producía ese conocimiento, como no podía ser de otra manera, no han dejado de variar y lo que en un tiempo interesaba de este autor ahora ha sido sustituido por otras preocupaciones y estados de ánimo.

Gracias a Henry Hardy, el infatigable albacea de Berlin, hemos tenido acceso de forma constante y sin pausa a la práctica totalidad de los trabajos del filósofo liberal que no habían sido publicados, a los textos de sus conferencias, programas de radio, intervenciones, a sus cartas, apuntes, notas, grabaciones en magnetófono, etc. En definitiva, a todo Berlin, desde lo más nimio a ediciones cuidadosamente editadas de sus obras publicadas e inéditas. Este trabajo de Hardy ha transformado la visión que se tenía de Berlin en el sentido de que nuestro autor era una importante figura pública y mediática en Gran Bretaña, pero pasaba por ser de la escuela socrática en relación a la escritura. Gracias al corpus publicado y editado por Hardy, ahora no solo hay una figura relevante sino una obra extensa que merece atención.

Pero no solo ha cambiado nuestra percepción del valor intrínseco de la obra producida por Berlin en este tiempo, también ha cambiado mucho el mundo desde su muerte hasta ahora y, por tanto, la forma en la que interpretamos o valoramos esa obra. Berlin nació en Riga el 6 de junio de 1909, entonces parte del imperio zarista, importante enclave industrial con San Petersburgo y Moscú. Allí pudo contemplar el inicio de la revolución rusa propiciado por la Primera Guerra Mundial, lo que le produjo una impresión duradera y una enemistad permanente frente a la violencia política y, sobre todo, ante el totalitarismo.

Fue la radicalización inmediata de la revolución rusa la que llevó a la familia Berlin al exilio en Gran Bretaña y fue allí donde nuestro autor encontró una patria intelectual y política con la que se identificó por completo. Sin embargo, aunque su familia decidió abrazar la lengua inglesa como medio doméstico de comunicación nada más embarcar rumbo a una nueva vida, Isaiah Berlin mantuvo el interés por la Rusia y su cultura toda su existencia. Desde su nueva patria pudo contemplar el auge y caída del experimento soviético, y vivió como actor político y como académico la Guerra Fría que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Berlin no solo fue un académico liberal, sino un activo participante en “la batalla de las ideas”. Este papel protagonista en el combate contra el totalitarismo que sobrevivió a esta terrible conflagración bélica es lo que ha hecho que la imagen de Berlin haya cambiado desde su muerte hasta ahora.

En el momento de su deceso en 1997, Berlin era el filósofo del pluralismo liberal que celebraba el desplome del totalitarismo, y la publicación póstuma de la biografía que le dedicó Michael Ignatieff en 1998 testimonia ese momento de esplendor en la aceptación de su figura. Pero a medida que el entusiasmo por la democratización de la Europa oriental dio paso a desarrollos más sombríos, la figura de Berlin como actor de la Guerra Fría ha ido generando una literatura crítica cada vez mayor. Así, a los juicios negativos contemporáneos como los de Leo Strauss y Ernest Gellner se han sumado ataques cada vez más virulentos desde una izquierda académica poco proclive a reconocer el valor de los intelectuales liberales empeñados en el combate contra el totalitarismo.

Ciertamente estos ataques no son nuevos, pues de manera genérica ya se habían producido en el mundo de la izquierda universitaria, por ejemplo, cuando en 1961 C. Wright Mills cargó contra “los intelectuales de la OTAN”, que proclamaban el fin de la ideología y el triunfo de Occidente, al tiempo que anunciaba una “nueva izquierda”, que al desprenderse del legado soviético realizaría una “democracia participativa”. Pero la novedad de la crítica de hoy día es que el ataque va dirigido personalmente contra Isaiah Berlin, al que se retrata como un capo universitario, vengativo y controlador, que ejercía de inquisidor intelectual persiguiendo a sus colegas más izquierdistas.

Esta imagen se inicia, en lo que conozco, con Christopher Hitchens, en su tremendo artículo de 1998 “Moderation or Death” (“Moderación o muerte”), un retrato con forma de cuadro áspero de deshonestidad académica, deseo de figurar y bajas pasiones, y es el tema principal del libro de David Caute Isaac & Isaiah. The Cover Punishment of a Cold War Heretic (Isaac e Isaías. El castigo encubierto a un hereje de la Guerra Fría), de 2013, en el que la Guerra Fría se convierte en un campo de batalla personal donde el liberal y malvado Berlin machaca académicamente al marxista bonancible Deutscher, y le arruina la vida y la obra. Este último episodio no está suficientemente probado, y los familiares de la presunta víctima así lo testifican, pero el juicio de los críticos ya ha emitido el veredicto de culpabilidad.

Pero hay una novedad más en este libro que Tariq Ali, al reseñarlo para The Guardian, pone en primer plano. Berlin no solo era un enemigo del comunismo sino, sobre todo, nos dicen ahora, un sionista. De modo que el ataque a Deutscher no vendría justificado únicamente por su defensa del terror soviético como mal necesario sino, principalmente, por su crítica al Estado de Israel. La prueba de este sectarismo sionista de Berlin, nos dice Tariq Ali, estaría en que no era la primera vez que Berlin perpetraba una “vendetta” de este tipo, puesto que ya había hecho algo parecido con Hannah Arendt. De modo que para Tariq Ali, la figura de Berlin queda reducida a un charlatán sionista que en su sectarismo carga contra aquellos judíos, como Deutscher y Arendt, que se muestran justificadamente críticos con el Estado de Israel.

Berlin negó haber sido decisivo en el fracaso de la carrera académica de Deutscher y, ciertamente, sin recurrir al sionismo, su antipatía podría venir del rescate que el polaco hacía de la obra de Stalin como un momento desagradable en el camino hacia un futuro prometedor, lo que en cierto modo relativizaba sus crímenes. Pero el caso que me gustaría aclarar es el de Arendt, ¿es verdad que Berlin había perpetrado una “vendetta” sionista sobre la filósofa alemana?

Mario Vargas Llosa escribió una reseña en 2013 del libro de Caute, del que aprecia cualidades pero que refuta con decisión por la crítica que realiza de Isaiah Berlin, en todos los frentes, desde el comportamiento al valor de su obra. Sin embargo, lo que deja sin palabras al gran escritor y no puede orillar, por más que le considere una gran figura intelectual, es la actitud de Berlin hacia Arendt: “En sus cartas, Berlin habla de ella de manera profundamente despectiva, negándole competencia filosófica y acusándola –muy injustamente– de escribir mamotretos incomprensibles”. Para Vargas Llosa las acusaciones de Caute son falsas, pero lo verdaderamente inexplicable es que Berlin despreciara a Arendt, a la que él mismo considera una gran pensadora comprometida con la libertad y con la denuncia del totalitarismo. Ante esta segunda acusación no hay otro argumento en descargo de Berlin, nos dice Vargas Llosa, que aceptar que los grandes hombres son también humanos y que como humanos y mortales no están libres de la mezquindad que nos caracteriza a todos.

Desde luego que no puedo por menos que concordar en todo lo que dice Vargas Llosa sobre los valores de Berlin, y no puede dudarse de que hemos de aceptar la universal condición humana incluso en los grandes hombres. Sin embargo, discrepo tanto del diagnóstico de Caute y Tariq Ali sobre la fobia de Berlin hacia Arendt, debida a un presunto sectarismo sionista, como discrepo de la explicación de Vargas Llosa sobre que el constatado desprecio de Berlin hacia Arendt estuviera motivado exclusivamente por la miserable condición humana. Cierto es que Berlin podía ser un ególatra, un misógino y muchas cosas más, pero el desprecio por Arendt se fundaba en razones de cierto peso que merece la pena examinar.

En primer lugar, vale la pena recordar que tanto Berlin como Arendt comparten un mismo tiempo y parecidas experiencias biográficas. Arendt nació en Alemania en 1906 y Berlin en lo que entonces era Rusia en 1909. La primera huyó de su país de origen en 1933 cuando los nazis empezaron a acosarla y se trasladó a París, donde vivió hasta que tuvo que escapar por el mismo motivo en dirección a los Estados Unidos, adonde llegó en 1941. Berlin huyó de la revolución rusa siendo un niño, junto a su familia, y se instaló en Gran Bretaña, donde se integró al punto de ser el arquetipo de un “don” de Oxford. Ambos eran judíos, ambos vieron a sus familias diezmadas por el Holocausto, ambos colaboraron con las asociaciones sionistas y ambos eligieron Occidente como su lugar de vida.

También hay un punto de encuentro en sus obras que vale la pena reseñar. Este es la filosofía política de la segunda posguerra europea dirigida no a construir utopías, sino a explicar los horrores del siglo XX con el ánimo de no repetirlos. Para Berlin, la filosofía política realiza esa función eminentemente práctica, sobre todo, al analizar las ideas de la política que, al convertirse en mitos, principios de acción irreflexiva, dan lugar a las ideologías totalitarias que explican el Holocausto y el Gulag. Berlin, educado en el empirismo de la filosofía británica, decidió dejar a un lado la metafísica para centrarse en la tarea, muy humilde pero necesaria, de expurgar el lenguaje de la política de aquellas ideas cuyos resultados prácticos han arrumbado la libertad y han propagado el terror en el siglo XX. Para Arendt, esta tarea de explicar los horrores del siglo XX también ocupaba un lugar en su obra, y a ella se dedica en su libro Los orígenes del totalitarismo (1951). Sin embargo, en Arendt también hay una continuación de la filosofía alemana del siglo XX, del existencialismo de Martin Heidegger, su maestro y amante, y de Karl Jaspers su leal amigo consejero, que bajo el punto de vista anglosajón representa un lenguaje oscuro, sugerente, pero de impredecibles consecuencias prácticas.

Así, y a decir de sus críticos, Isaiah Berlin se convirtió en el arquetipo del judío integrado, popular, mediático, amigo de los poderosos de la política y el dinero; y Hannah Arendt nunca se sintió totalmente aceptada en ese mundo porque seguía siendo demasiado alemana en su filosofía y en relación a los valores liberales de Occidente. Berlin se convirtió en portavoz de los valores de la democracia liberal frente a las ideologías totalitarias; y Arendt en una figura exótica en América que representaba la cultura continental europea, con su oscuridad reputada de profundidad, una “rara avis” que solo podía progresar en un medio tan peculiar como la universidad. Este grado diverso de integración y compromiso explican en parte lo distante de su relación. La actitud de uno y otro, en relación a la Guerra Fría, resulta en esto paradigmática.

Ambos asistieron en 1955 al Congreso sobre el Futuro de la Libertad, celebrado en Milán, en el que se decretó el final de la ideología y el triunfo de la democracia liberal, del Estado del bienestar y del pluralismo político como modelo que había derrotado al fascismo en el campo de batalla y al comunismo en la contienda electoral en las democracias occidentales. Berlin formaba parte del consenso general que animaba la magna reunión. En cambio, Arendt, que habló sobre autoritarismo y totalitarismo, mereció los comentarios jocosos de los asistentes. Edward Shils, por ejemplo, glosó la oscuridad de sus palabras y con sarcasmo aludió a sus visos de profundidad. Arendt nunca se sintió reconocida en ese mundo, y cuando supo que la reunión había sido financiada por la CIA montó en cólera.

Había pues hacia Arendt una cierta condescendencia y seguramente misoginia, pero la indiferencia se tornó en desprecio a resultas del célebre episodio Eichmann. Hannah Arendt fue enviada en 1961 a Jerusalén como corresponsal de la revista americana The New Yorker para que cubriera el juicio que allí se celebraba contra el notorio nazi Adolf Eichmann. Las crónicas de Arendt encendieron a la opinión judía internacional contra ella, que fue acusada de frivolidad y de pura ignorancia. Cuando los textos periodísticos se convirtieron en libro en 1963 con el título Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal), el resultado fue la excomunión de Arendt como judía. El episodio al día de hoy todavía no está concluido y aún aparecen novedades en torno a las fuentes de Arendt y a su posible antisemitismo.

Las dos ideas más provocadoras del libro eran la de que Eichmann se había comportado como un eficiente funcionario y que las matanzas perpetradas se debían más a su espíritu burocrático que a una presunta maldad personal. Esta banalización del mal se vio como una relativización de la responsabilidad y de la culpa del victimario. Y junto a esta relativización del culpable, Arendt no tuvo empacho en señalar la responsabilidad de los judíos en su propio Holocausto, puesto que muchos de ellos colaboraron con el exterminio de sus correligionarios.

Berlin se tomó estas afirmaciones como una afrenta personal, y desde entonces reaccionaba con violencia cuando se mentaba a la señorita Arendt, como gustaba llamarla. Así lo constató Edmund Wilson en 1966. Invitó a Berlin a visitarle en su casa y al mencionar su interés por el libro sobre Eichmann, Berlin reaccionó con tal apasionamiento que la visita se convirtió en una tremenda discusión donde afloraron los “prejuicios irracionales” de este sobre Arendt. Tal como señaló Berlin a su biógrafo, Michael Ignatieff, la idea de que sus parientes, los Volsschonoks y los Schneersons de Riga, eran culpables de no haber frenado a las SS le parecía un juicio moral tremendamente injusto, y si este se realizaba desde la comodidad y la seguridad de Nueva York, monstruoso: “Nadie tiene derecho a juzgar moralmente a los que actúan sin libertad y bajo el miedo”.

Otros como Judith N. Skhlar fueron mucho más duros con Arendt: “Lo que ha hecho en Eichmann en Jerusalén, es afirmar su condición de paria en una explosión egolátrica de negación de la realidad, ahora contra su propio pueblo. Se pregunta por qué los judíos de Europa oriental no se comportaron como héroes homéricos; se pregunta por qué contribuyeron a su propia destrucción; se pregunta por qué no nos han legado un hermoso mito; y todo ello a sabiendas (…) de que nunca habrían podido evitar su martirio”. Además, añade, lo hace desde su estupendo apartamento en Nueva York, publicando sus crónicas en una revista cuajada de anuncios de productos de lujo.

Años más tarde, en 1990, en una entrevista con Ramin Jahanbegloo, Berlin no se privaba de mostrar su desagrado por la figura de Arendt y profundizaba en sus razones, que ya no eran únicamente el rechazo visceral acerca de la opinión de Arendt sobre el Holocausto, sino que extendía a toda su obra: la egregia dama no le merecía mucho respeto por sus ideas, a pesar de que personas notables admiraron su obra, y no encontraba en ella argumentos, ni evidencia de pensamiento filosófico o político serio. Además, descendía al detalle en la crítica de The Origins of Totalitarianism (Los orígenes del totalitarismo) y de The Human Condition (La condición humana) (1958).

Hay sin embargo algo que no ha sido suficientemente enfatizado y que en mi opinión explicaría de forma más cabal el desagrado de Berlin por la filosofía de Arendt. Como se ha señalado hasta la saciedad, Isaiah Berlin era sobre todo un profundo defensor del liberalismo político encarnado en las democracias de Occidente. Sin embargo, la obra de Berlin está dedicada casi en su totalidad al estudio de los pensadores antiliberales. Berlin explicaba esta paradoja aludiendo a que el estudio de los enemigos del liberalismo era la vía más provechosa para atender a las debilidades de las democracias y atajar sus problemas. Sin embargo, hay un lugar en el que el credo liberal de Berlin queda expuesto, y este es su libro Four Essays on Liberty (Cuatro ensayos sobre la libertad, 1969) en el que se recoge su artículo de 1958 “Two Concepts of Liberty” (“Dos conceptos de libertad”). Es decir, el artículo fue escrito en la estela de la “batalla de las ideas” frente al totalitarismo que sobrevivió a la guerra. En consonancia, Berlin contextualiza su reflexión sobre la libertad en la guerra que libran dos sistemas enfrentados en el mundo. Uno, la democracia liberal ha colocado en el centro de su organización política la idea de la libertad negativa, esto es, que los hombres tienen derechos que han de ser protegidos, luego el poder político ha de estar limitado. Puesto que esta protección de los derechos de los individuos significa ausencia de interferencia, la libertad se califica de negativa, pues es la ausencia de esa interferencia el contenido de la libertad. Esta organización política que coloca en su centro la libertad negativa es para Berlin una planta rara y delicada producto de una civilización refinada.

Frente a esta idea de libertad hay otra que se afirma no en el que le dejen a uno en paz, sino en el ejercicio colectivo del poder, en ser uno su propio amo, en la afirmación de la soberanía. Esta idea de libertad positiva está en el centro de los sistemas totalitarios que, al afirmar la voluntad soberana de un sujeto colectivo, destruyen la libertad concreta de los individuos. Para Berlin, la libertad negativa se ha mostrado como una libertad superior porque ha alumbrado los sistemas democráticos que protegen a los individuos al margen de sus diferencias. Esto es, la libertad negativa es congruente con el pluralismo constitutivo de las sociedades modernas. La libertad positiva, sin embargo, ha servido de bandera para la destrucción de la libertad y de la democracia en su propio nombre. Para Berlin es importante señalar que a priori ninguna libertad es buena o mala, su valor se conoce por sus resultados políticos, y ese es el aprendizaje práctico que deberíamos hacer.

Sin embargo, no todo el mundo estuvo de acuerdo con el diagnóstico de Berlin. Hannah Arendt, por ejemplo, publicó un libro en el año 1962 en el que decía, en un lenguaje cargado de referencias y en una prosa más sugerente que clara, lo contrario. El libro llevaba por título On Revolution (Sobre la revolución), y en él comenzaba por afirmar que las ideologías del siglo XIX, “el nacionalismo, el internacionalismo, el capitalismo, el imperialismo, el socialismo y el comunismo, aunque aún (son) invocadas por algunos, (han) perdido el contacto con las realidades de nuestro mundo”; y que la guerra y la revolución son, sin embargo, los dos temas políticos centrales de nuestro tiempo. En particular, el libro afirmaba que la defensa de la libertad frente a la tiranía, es decir, la revolución, era el tema político por excelencia. Lo que seguía era una apología de la libertad definida como accionar colectivo en la creación de un nuevo orden político.

Además, en las páginas del libro se abordaba la diferenciación entre la libertad negativa, que se calificaba de mera precondición de la libertad, y la libertad propiamente dicha, que se sustanciaba no en el funcionamiento de las instituciones democráticas liberales, sino en el ejercicio colectivo de la acción política ejemplificada en las revoluciones. El diagnóstico sobre el presente político enunciado por Arendt no podía ser más opuesto al de Berlin. Si este estaba preocupado por la amenaza del comunismo, que se legitimaba en nombre de una libertad superior, Arendt señalaba el pasado de esta ilusión y apelaba, como la nueva izquierda, a una democracia más verdadera resultado de la revolución. La propuesta política de hacer una apología de la revolución como libertad positiva, frente a la mera defensa de las instituciones protectoras de los derechos de los individuos, debió provocar en Berlin ese desagrado profundo por la filósofa alemana, que transparentaba en cualquier ocasión. Me parece que ni el sionismo, ni la mezquindad del gran hombre explican de manera tan cabal como este antagonismo en la comprensión de la libertad la malquerencia de Berlin por Arendt.

______________________________________________________________________

Ángel Rivero es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.

Este artículo fue publicado en la edición 53 de la revista Cuadernos de Pensamiento Político FAES, dirigida por Javier Zarzalejos. Se publica aquí con la expresa autorización de FAES, Fundación Para el Análisis y los Estudios Sociales.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional