“Las dificultades que Churchill experimentó, aunque en menor medida que las confrontadas por la mayoría entre las élites dirigentes británicas, para evaluar la cabal extensión del radicalismo de Hitler, forman parte de un tema más amplio: el de los obstáculos que se presentan para atravesar con nuestra mirada los nubarrones que oscurecen la marcha de la Historia”

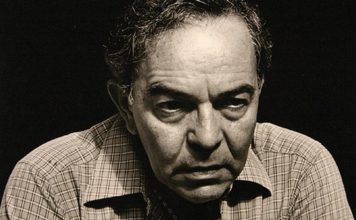

Por ANÍBAL ROMERO

Un ensayo de Churchill

En relación con la trayectoria de Churchill como estadista destacan por encima de todo dos aspectos: en primer término, sus tomas de posición y advertencias acerca del revanchismo alemán, luego de la derrota de 1918, y en particular la amenaza representada por Hitler y el nazismo. En segundo lugar, el liderazgo inspirador que proyectó durante la Segunda Guerra Mundial, muy especialmente durante el período que va desde la capitulación de Francia a la culminación de la Batalla de Inglaterra, entre junio y octubre de 1940. Ese Churchill visionario con respecto a la amenaza nazi forma parte de una narrativa legendaria, que no me propongo cuestionar sino matizar, para hacerla más acorde con la realidad de las cosas y extraer lecciones balanceadas de lo sucedido.

El juicio histórico tiende en ocasiones a simplificar el pasado, atribuyendo a algunos estadistas una mirada profética que, en realidad, se formó y desplegó en medio de dudas, acosada por la incertidumbre y ensombrecida por el desasosiego. Lo mismo ocurre con los pueblos, enfrentados a veces a dilemas complejos y decisiones de vida o muerte, llegando en ciertos casos a poner en cuestión la propia supervivencia nacional. De allí la importancia de determinar, en la medida de lo posible, las coyunturas a través de las cuales se van forjando las percepciones de líderes y pueblos, hasta alcanzar ese punto de madurez a partir del cual ya no hay marcha atrás.

En ese orden de ideas y en un extenso artículo, o, más bien, un sustancioso ensayo de interpretación, inicialmente publicado en una revista (“La verdad sobre Hitler”, The Strand Magazine, noviembre de 1935), Churchill todavía concedía el beneficio de la duda a Hitler, sin por ello silenciar sus admoniciones sobre los peligros de la Alemania que resurgía bajo la conducción del líder nazi. En ese texto, incorporado después con ligeros cambios y otro título (“Hitler y su opción”) a su libro de 1937, Grandes contemporáneos, Churchill hizo un recuento tanto de los desafueros y tropelías de Hitler y los nazis, hasta la fecha, como de los que, a su manera de ver, eran los innegables logros de un jefe político que en poco tiempo y con eficacia había conseguido invertir los resultados de la Primera Guerra Mundial, reajustando el panorama geopolítico europeo y restituyendo el lugar de Alemania como gran poder, en plano de igualdad con Inglaterra y Francia.

Vanas esperanzas

Observaba Churchill en su texto que: “Los vencedores están en camino de llegar a ser vencidos, y los vencidos, vencedores”, rematando su reflexión con estas frases: “Sea cual sea la opinión que se tenga de tales hazañas, lo cierto es que se sitúan entre las más notables de la historia del mundo” (cito por la edición española de Grandes contemporáneos, Madrid: Los libros de nuestro tiempo, 1943, p. 260). No contento con esto, también escribió que: “Mientras todas estas transformaciones ocurrían en Europa el cabo Hitler estaba riñendo su larga, agotadora batalla por el corazón alemán. No puede leerse la historia de esa lucha sin sentir admiración por el valor, la perseverancia y la fuerza vital que le permitieron, amenazador, desafiar, conciliar o vencer a todas las autoridades y resistencias que obstruían su camino” (p.263).

Churchill intentaba ser equilibrado en sus juicios haciendo un esfuerzo de objetividad, lo que de por sí no es condenable; no obstante, llama la atención que Churchill, quien enumeró en el texto varias de las principales atrocidades que habían llevado a cabo los nazis contra los que se resistían a su afán totalitario, concluyó que la parte sombría de la carrera de Hitler, hasta entonces, no debía aún dejar de lado “la posibilidad de una alternativa luminosa” ni conducirnos a “cesar de esperarla”. Churchill apostaba a que, tal vez, “la suavizadora influencia” de sus éxitos llevarían a Hitler a un cambio de dirección, desde el impulso destructivo a un rumbo constructivo: “Y por eso el mundo vive en la esperanza de que lo peor ha pasado, y de que nosotros podremos llegar a contemplar una más amable figura de Hitler en una época más feliz” (pp. 259, 266).

¿Menoscaban tales aseveraciones de Churchill su reputación como uno de los estadistas que más tempranamente, y con mayor clarividencia, entendió el significado atroz de Hitler y el nazismo? Sólo en cierta medida, una medida limitada y humana, pues el punto de verdad relevante no es que Churchill, como muchos otros millones, haya abrigado alguna esperanza infundada, algún anhelo pasajero, antes de que se desatase definitivamente la tormenta, sino que sus preguntas y vacilaciones ponen de manifiesto un problema clave de la política: la enorme dificultad de identificar, a tiempo, quién es un verdadero revolucionario, recabando las fuerzas morales y materiales para detenerlo.

¿Quién es un verdadero revolucionario?

Las dificultades que Churchill experimentó, aunque en menor medida que las confrontadas por la mayoría entre las élites dirigentes británicas, para evaluar la cabal extensión del radicalismo de Hitler, forman parte de un tema más amplio: el de los obstáculos que se presentan para atravesar con nuestra mirada los nubarrones que oscurecen la marcha de la Historia. Los escollos se acentúan cuando se trata de lidiar con determinados individuos, los verdaderos revolucionarios, dispuestos a llegar mucho más lejos de lo que el marco existente de relaciones de poder está acostumbrado a admitir y gestionar.

Un verdadero revolucionario es por tanto el portador, portavoz y ejecutor de una política de objetivos ilimitados; y como apuntó Henry Kissinger, la dinámica revolucionaria avanza también por la incapacidad de los que desean preservar lo establecido, para entender que alguien está en efecto dispuesto a fracturar los límites, a llevar las cosas a un extremo y poner de cabeza el orden vigente. Dicho de otra forma, la ventaja de que casi siempre goza un revolucionario, al menos en las primeras etapas de su carrera de disrupción, se encuentra en la incredulidad de sus adversarios, en su voluntad de considerar que a nadie puede ocurrírsele que una política deliberadamente radical, ajena a cualquier forma de moderación o sentido de las proporciones, pueda tener sentido.

Churchill llegó a pensar que, tal vez, el éxito serviría para que Hitler entrase en razón antes de proseguir su senda destructiva, y perdió por momentos de vista que el desafío encarnado por un verdadero revolucionario no se reduce a su vocación radical, sino a que no es fácil hallar una fórmula eficaz de contenerlo excepto acudiendo a la fuerza o la amenaza de la fuerza. Llegados al punto en que los factores de poder establecidos reaccionan, ya es con frecuencia demasiado tarde, y las estructuras existentes han crujido hasta sus cimientos.

Para un conservador como Churchill y otros de su entorno y posición en la estructura del poder británico, resultaba muy difícil manejarse ante un reto como el representado por Hitler, cuya trayectoria ponía día tras día en evidencia que nunca estaría satisfecho con logros limitados. En tal sentido, y como también enfatizó Kissinger en sus estudios sobre la diplomacia conservadora en tiempos de las guerras napoleónicas, si fuese fácil comprender a tiempo la naturaleza de un verdadero revolucionario, que irrumpe como una incógnita en el curso histórico, lo más probable es que ninguno alcanzase sus metas, pues los poderes establecidos buscarían ahogar sus ambiciones antes de que se convirtiesen en amenazas mortales.

Dos elementos de la ecuación

De modo que un político como Hitler es uno de los componentes de una ecuación que contiene dos elementos: de un lado, los propósitos radicales de un verdadero revolucionario, y del otro el descreimiento de sus oponentes, para los que se hace inverosímil concebir el carácter implacable, sin cuartel, de la provocación planteada. En tal sentido, los dilemas de un conservador, o en todo caso de un político enfrentado a un desafío inusual, fuera de lo común, es el de toda persona “normal” que aspira a no verse empujado a indeseables extremos.

Lo anterior trae a la memoria el famoso verso de T. S. Eliot en su poema Cuatro cuartetos, de acuerdo con el cual “la humanidad no puede soportar demasiada realidad”. De allí que sigamos acariciando vanas esperanzas cuando los mensajes de la realidad nos indican reiteradamente que las mismas son inútiles, y nos engañamos una y otra vez, a pesar del peso de evidencias que nos señalan que andamos descaminados y que nuestras ilusiones carecen de sostén.

Para el momento en que Churchill escribió el texto comentado, Hitler había dado amplias muestras de su radicalismo y disposición a acabar por la violencia con cualquier oposición a sus designios. Ya se sabía de la existencia de campos de concentración, aunque no aún de exterminio masivo, y no se había dado comienzo a la matanza sistemática del pueblo judío. Habían tenido lugar episodios macabros como el de la liquidación de los altos mandos de las S.A. o “tropas de asalto”, durante una fatídica y sangrienta incursión en la que participó el propio líder nazi. Pero es que además de este cúmulo de demostraciones concretas de su talante criminal y empeño aniquilador, los dos volúmenes del libro de Hitler, Mi lucha, habían sido publicados en 1925 y 1926, y una edición abreviada en inglés existía desde 1933. A ello se sumaban las docenas de discursos pronunciados por el líder nazi, y es razonable suponer que Churchill conocía la sustancia del odio feroz de Hitler a los judíos y su ambición de conquistar “espacio vital” en el este de Europa, en una guerra total contra la Unión Soviética.

A pesar de que Churchill menciona Mi lucha en su artículo, no estoy totalmente convencido, según lo que transmite el ensayo comentado, de que para entonces su autor tuviese un conocimiento detallado del libro hitleriano. No obstante, y asumiendo que Churchill lo hubiese leído y analizado en detalle, lo más probable es que, como tantos otros en ese momento, no hubiese creído que Hitler, realmente, de veras, sin duda, se disponía a llevar hasta el fin sus propósitos, por los motivos ya apuntados y que se resumen así: Hitler era un verdadero revolucionario, ese era el rasgo esencial de su liderazgo, y hasta a un político de la talla de Churchill le resultó difícil reconocer a plenitud esa verdad.

Otros revolucionarios

Los problemas para Churchill se acrecentaban debido a las singularidades de Hitler como revolucionario. Para ilustrarlo y contrastarlo con otros ejemplos, el caso de Napoleón, en primer lugar, ilustra al actor revolucionario impulsado por una ambición de poder personal, dirigida a imponer la hegemonía de un poder único sobre el resto de Europa. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad encubrían la aspiración de crear una nueva dinastía imperial, y la trayectoria napoleónica demostró que nada iba a detenerle, y que en lo que le tocaba no podía confiarse en ningún arreglo que le limitase. Al final, fue necesaria la unión de todos los grandes Estados europeos para poner fin a una empresa geopolítica desmesurada.

Un caso distinto fue el de Lenin, un revolucionario al que se percibe, si bien no desprovisto de ambición de poder personal, ciertamente orientado de modo predominante por sus convicciones, y provisto de una ideología universalista que hizo del mundo entero su terreno de lucha. Lenin era una paradójica combinación de frío pragmatismo con fanatismo doctrinal, y sus metas y acciones mezclaban la prosaica destreza del político práctico con la despiadada determinación de un creyente en la utopía.

Otros ejemplos de interés, como meras y útiles analogías, los ofrecen personajes como el Che Guevara y Hugo Chávez. Sus circunstancias fueron diferentes a las de los ejemplos mencionados, y ciertamente la dimensión e impacto de sus recorridos históricos no alcanzaron igual envergadura a las de esos otros personajes. No obstante, Guevara puso de manifiesto una mezcla de apego a una utopía, la del “hombre nuevo”, con la crueldad de un compromiso igualmente tenaz con la violencia. Y en cuanto al venezolano, le traigo a colación pues suministra un buen ejemplo del revolucionario instintivo, movido primordialmente por el resentimiento hacia un estado de cosas que aprendió a repudiar desde temprano en su vida

Por otro lado, Chávez creció políticamente a causa de la subestimación de sus enemigos potenciales, que sufrieron de una común miopía ante el reto revolucionario. En efecto, el líder de la “Revolución Bolivariana” fue objeto de respaldo y hasta de adulación, en especial durante las primeras etapas de su carrera, por sectores poderosos y privilegiados en la política, la economía y la sociedad venezolanas, que no tomaron en serio sus alardes revolucionarios sino hasta que fue demasiado tarde para detenerle. Y es lícito preguntarse hasta dónde habría llegado con sus delirios radicales, si la muerte no le hubiese doblegado siendo aun relativamente joven.

Especificidad de Hitler como revolucionario

La particularidad de Hitler como revolucionario estuvo en que reunió en su persona varios de los atributos comentados: estuvo, como Napoleón, a la cabeza de un gran poder y pretendió conducirle al dominio hegemónico de Europa entera, y tal vez del mundo. Le impulsaba, como a Lenin, una ideología, que le proporcionaba tanto una visión del mundo, distorsionada y siniestra pero funcional, como una brújula para sus maniobras políticas. La unión de estos elementos le impedía sucumbir a componendas que arriesgasen el sacrificio de sus más íntimas convicciones. Era capaz de negociar y llegar a arreglos tácticos, pero nunca de inmolar sus principios estratégicos. Por último, a Hitler le movilizaba una distopía, es decir, una utopía negativa, a diferencia de la utopía comunista que pretendía dibujar un futuro mejor. La distopía de Hitler buscaba el dominio de una presunta “raza superior”, así como el control o exterminio de “razas inferiores”, con particular énfasis en la aniquilación del pueblo judío.

Churchill fue capaz de detectar rasgos resaltantes de la personalidad de Hitler como político, o, para ponerlo en otras palabras, de la tormenta que significaba la irrupción del líder nazi en el panorama europeo de entonces. Ahora bien, el hecho de que Hitler combinaba la ambición napoleónica de poder personal, con el impulso de una gran nación a sus espaldas, el acicate de una ideología conquistadora y totalitaria, y la distopía de la “raza superior”, hacía del líder nazi un reto novedoso y difícil de ser asimilado a cabalidad en su extremo radicalismo.

La desmesura era la marca distintiva de Hitler, una especie de signo distintivo que obstaculizaba las percepciones e hizo que fuese por demasiado tiempo subestimado, que su figura atrabiliaria, desajustada, irritable y destemplada, no fuese tomada lo suficientemente en serio por muchos de los que se convertirían eventualmente en sus víctimas. El gran logro de Churchill, más allá de los obstáculos psicológicos comentados en cuanto a la íntegra apreciación de la naturaleza revolucionaria del liderazgo hitleriano, estuvo en su comprensión de que el resurgimiento de Alemania bajo Hitler tenía que ser contrarrestado en el terreno de las capacidades, y no sólo o principalmente en el de las intenciones probables o hipotéticas del líder nazi. Tema que nos lleva a considerar la política del apaciguamiento como antídoto, su potencial y limitaciones.

Churchill y el apaciguamiento a Hitler

Churchill fue el más formidable crítico de la política de apaciguamiento del gobierno británico y del entonces primer ministro, Neville Chamberlain, durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Los hechos mostraron que Churchill tuvo razón, pero ese logro ha tenido como consecuencia que el término apaciguamiento se haya convertido en una mala palabra, que se haya perdido su sentido real, y que los desatinos de esa época y los errores sobre Hitler hayan convertido lo ocurrido en una especie de analogía “a la carta”, que se aplica a cualquier situación superficialmente similar para ganar puntos con cansados argumentos.

Apaciguar no es rendirse y hacer concesiones puede a veces tener sentido, aún ante un verdadero revolucionario, si se negocia desde una posición de fuerza, con los ojos bien abiertos, sin engañarse, en el entendido de que lo más probable es que se trate de arreglos temporales y pactos pasajeros. El problema de Chamberlain estuvo en que procedió con ingenuidad y nunca entendió adecuadamente la naturaleza revolucionaria de Hitler. Además, los gobiernos británico y francés, posteriores a 1918, atemorizados con razón ante la perspectiva de una repetición de los horrores de la Primera Guerra Mundial, no tuvieron la energía que se requería para mantener la superioridad militar necesaria y disuadir a Alemania de rearmarse, dando así al traste con el balance de poder europeo.

¿Hubiese sido posible disuadir a Hitler? No es algo inverosímil, pero sólo amenazándole creíblemente con una fuerza superior. En su ensayo de 1935-7, la propuesta de Churchill queda clara: “Siempre sostuve la doctrina de que el alivio de los gravámenes de los vencidos debería preceder al desarme de los victoriosos” (p.261). En otras palabras, Churchill cuestionaba que Gran Bretaña y Francia, a la vez que pretendían imponer las severas estipulaciones del Tratado de Versalles, redujesen sus ejércitos, debilitando las posibilidades de disuadir y contener el impulso revanchista de Alemania. Tal vez no habría sido factible disuadir a Hitler, en vista de su temperamento delirante, pero sí al ejército alemán, que como es sabido quedó estupefacto cuando la osadía del líder nazi en 1938 fue recompensada por Londres y París mediante el Pacto de Munich, con la entrega de la mitad de Checoslovaquia y sin disparar un tiro. También es sabido que, en septiembre de 1939, cuando Hitler invadió Polonia, el líder nazi fue el primer sorprendido ante la declaración de guerra británica y francesa, pues había aprendido a despreciar a sus enemigos y por lo tanto los mecanismos de la disuasión ya no hacían mella en su espíritu temerario. Hitler se sentía confiado en que, una vez más, sus enemigos no lucharían y aceptarían pasivamente la humillación.

Los verdaderos revolucionarios no suelen ser estúpidos, y en teoría se les puede disuadir y contener, aunque cada caso presenta sus propias dificultades y exigencias, y los resultados de confrontar una política de objetivos ilimitados siempre son inciertos. Al contrario de lo aspirado por Churchill, como lo expuso en el ensayo que comento en estas notas, los éxitos de Hitler, en lugar de moderarle, lo que hacían era alimentar su audacia y el menosprecio a sus enemigos.

El pueblo inglés y Churchill

A fin de cuentas, a Hitler le condenó su irrefrenable desmesura, y si bien es procedente especular que una política basada en la amenaza de la fuerza, desplegada a tiempo y de manera creíble, hubiese logrado refrenar a Hitler, había en el líder nazi una especie de instinto suicida, de pulsión y deseo de muerte que en última instancia habrían acabado con él. El más engañado fue el pueblo alemán, inmolado por su caudillo, y cabe al respecto citar a Goethe: “Nadie nos engaña; nos engañamos a nosotros mismos”. Napoleón aceptó eventualmente su derrota luego de Waterloo; Hitler no aceptó la suya, o, es mejor decir, intentó evadirla con un disparo en medio del apocalipsis.

La visión de Churchill sobre Hitler no fue homogénea, rígida o permanente, sino que experimentó algunas variaciones durante los años cruciales de 1933 a 1938. Sus advertencias se centraron en el crecimiento del poder militar alemán, sobre el cual Churchill siempre se mantuvo meticulosamente informado; pero su consideración más centrada e incontestable acerca de las destructivas e inadmisibles intenciones de Hitler creció gradualmente, hasta hacerse inequívoca cuando se produjo la entrega infame de buena parte de Checoslovaquia en Munich, en septiembre de 1938.

Importa señalar que, hasta ese momento fundamental, el pueblo inglés, en su gran mayoría, y al igual que sus élites dirigentes con escasas excepciones, había apoyado la política de apaciguamiento de Chamberlain, y no había prestado atención prioritaria a las advertencias de Churchill.

Esta realidad nos lleva a tocar otro problema general de la política, que no se refiere a la detección temprana de un factor revolucionario, sino a los riesgos que corre un político que se adelanta demasiado a los sentimientos predominantes de su pueblo. Cuando ello ocurre, el político que de ese modo actúa puede hacerse irrelevante en la práctica, pues sus vaticinios se diluyen en la indiferencia y deja de ser político para convertirse en profeta, clamando en el desierto.

Churchill experimentó durante varios años la frustrante sensación de alzar la voz en vano, en el Parlamento, la prensa y otros foros públicos, enfrentado al deseo ferviente de los británicos de no repetir la pesadilla vivida pocos años antes, en las fangosas trincheras de la Primera Guerra Mundial. Su desengaño se hizo insondable al constatar la respuesta de su pueblo al pacto de Munich, pues aplaudieron el retorno de Chamberlain a Londres agitando una hoja de papel firmada por Hitler, y anunciando: “Esta es la paz para nuestro tiempo” (“This is peace for our time”). Fue solo a partir de la ocupación de lo que restaba de Checoslovaquia por parte de los nazis, en marzo de 1939, en abierta y franca violación de lo acordado pocos meses atrás en Munich, que tuvo lugar un hondo viraje emocional en el espíritu colectivo de los británicos, y fue entonces cuando la visión de Churchill y la respuesta popular a la amenaza de Hitler finalmente se acoplaron.

¿Qué es la “grandeza” histórica?

En su ensayo, Churchill hizo esta observación: “No es posible formular un juicio justo sobre una figura pública que ha alcanzado las enormes dimensiones de la de Adolfo Hitler, mientras no tengamos ante nosotros, íntegra, la obra de toda su vida. Aunque las malas acciones no pueden ser condonadas por posteriores acciones políticas, la Historia está repleta de ejemplos de hombres que han escalado el poder valiéndose de procedimientos feos y crueles, y hasta espantosos, pero que, sin embargo, al apreciar su vida en conjunto, se les consideró como grandes figuras cuyas vidas han enriquecido los anales del género humano. Tal puede suceder con Hitler” (p.259).

Resulta patente, como ya hemos discutido, que Churchill se equivocó al entretener tales expectativas positivas sobre el curso que podía aún tomar, más allá de 1935-7, la carrera de Hitler. Y es también obvio que hoy podemos hacer un juicio retrospectivo mucho más contundente y condenatorio de la trayectoria del líder nazi. Ahora bien, y nuevamente, del punto esbozado se derivan dos problemas generales de la política y el juicio histórico. En primer lugar, es clave tener presente, cuando juzgamos, por ejemplo, a Churchill y Chamberlain, entre muchos otros, que se trató de personas de carne y hueso, situados en medio de tormentosos momentos, acosados por incontables y contradictorias presiones, respondiendo frente a retos muy complejos, envueltos en las brumas de lo que todavía no había ocurrido y acerca de lo que nadie podía estar plenamente seguro.

Esta constatación no debe impedirnos hacer juicios críticos acerca de la actuación del personaje que sea, sino que debe ayudarnos a distinguir entre nuestro criterio retrospectivo, de un lado, y del otro el conocimiento que podemos atribuir a las personas que son objeto de nuestro análisis. El juicio histórico es inevitablemente retrospectivo, pero cabe siempre recordar que las personas sometidas a nuestro juicio estaban, en su momento, conduciéndose en el marco de lo todavía incierto.

En segundo lugar, Churchill incorporó su ensayo sobre Hitler a un libro que tituló Grandes contemporáneos, y es legítimo preguntarse, ¿qué es la “grandeza” histórica? Ya hemos visto que, en el marco espacio-temporal de su texto, Churchill valoraba los logros iniciales del líder nazi como restaurador del poder alemán, y hacía conjeturas en torno a cuál podría ser el rumbo a seguir, en adelante, por un personaje que apenas empezaba su cadena de destructivas conquistas. En tal sentido, las opiniones de Churchill se ceñían para entonces a un horizonte limitado, y no pretendía hacer un balance ético del camino de Hitler.

Esa dimensión moral es ineludible al referirnos al tema de la “grandeza” histórica, y en ese orden de ideas tenemos que distinguir entre políticos que llevan a sus pueblos a la destrucción, y aquellos que proceden con prudencia y equilibrio, con base en una ética de la responsabilidad, como la califica Max Weber, tomando en cuenta a cada paso las consecuencias probables de la acción.

Desde esta perspectiva, la de la ética de la responsabilidad, Hitler no fue en sentido alguno un “gran” estadista ni un “gran” personaje histórico, sino una fuerza devastadora que concluyó su rumbo en desolación y ruina, un revolucionario que, posiblemente, jamás confrontó con un mínimo de humildad su condición humana.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional