El Nacional aparece en el preciso momento en que Venezuela experimenta en mil formas que ha entrado en un nuevo tiempo lleno de incógnitas y esperanzas.

Menos de siete años antes había muerto Gómez y un país ansioso, contenido y lleno de apremiantes solicitudes se comenzaba a debatir entre las estrechas limitaciones de sus recursos y sus inmensas necesidades de modernidad y de progreso.

Todo parecía condensarse en un solo y grande propósito central: alcanzar la democracia, lo que no sólo significaba asegurar un nuevo régimen de libertad y de justicia sino, además, el requerimiento inaplazable de superar y vencer todas las múltiples y arraigadas formas del atraso.

El país entero estaba sacudido por un poderoso soplo de esperanzas, no siempre realistas ni realizables, pero suficientemente poderosas para atreverse a ignorar toda limitación física o histórica.

Fue un hermoso tiempo y los que tuvimos la suerte de vivirlo no podemos recordarlo sino con profunda nostalgia.

Empezábamos a descubrir el tamaño sobrecogedor de nuestro atraso. Todos los días los periódicos y las nuevas agrupaciones sociales voceaban una lista inagotable de necesidades. No había aldea que no clamara en tono perentorio sus carencias, desde la creación de una escuela y un dispensario hasta la refacción de la iglesia. El país carecía de escuelas, de hospitales, de caminos, y de los más necesarios servicios. El paludismo esterilizaba la mayor parte del territorio habitado, no había una maternidad ni, en un país esencialmente petrolero, ninguna escuela universitaria de geología o de ingeniería de hidrocarburos. Frente a ese inventario gigantesco y creciente de necesidades el Estado venezolano aparecía desproporcionalmente pobre y escaso de recursos de todas clases. El Presupuesto general de la nación llegaba apenas a los 200 millones de bolívares anuales, se carecía de técnicos y especialistas en casi todas las ramas de la actividad nacional, se iba a tientas y tropezando pero todos se sentían como iluminados por la fe interior de que era posible vencer los obstáculos y transformar el viejo país dormido y necesitado en una nación moderna.

Esta fue la especie de milagro que se realizó en Venezuela en esos años. El milagro del poder de la fe y la voluntad contra las limitaciones materiales. Nunca se trabajó con más desprendimiento y ahínco. Cualquier llamado encontraba eco inmediato de colaboración en los más variados sectores. Se abría un curso libre de economía elemental y se presentaba un tumulto de más de trescientas personas que querían seguirlo. Todos los días se fundaban agrupaciones, sociedades y partidos políticos. Se discutían proyectos y se consideraban posibilidades. Todo el mundo parecía dispuesto a prestar sin límites una colaboración gratuita.

En ese ambiente, como auspiciosa consecuencia necesaria del mismo, se fundó El Nacional.

Yo seguí de cerca, con el mayor interés, todo su proceso de gestación. Formaba parte, para entonces, del Gobierno insigne del general Medina, como secretario de la Presidencia y mi amigo de toda la vida, Miguel Otero Silva, me informaba con frecuencia de la marcha del proyecto. Recuerdo que algunas veces hablamos sobre el posible director, y Miguel, entre chanzas y veras, me dijo que le gustaba un candidato que era yo, pero que dudaba de que fuera a renunciar a mi posición en el Gobierno para irme a la aventura de la fundación de un diario. Hubo que aguardar casi 30 años para que aquella intención de la primera hora viniera a cumplirse en la realidad.

Truman, Stalin y Churchill confirmaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Portada de El Nacional el 09 de mayo de 1945. Foto: Archivo El Nacional

Recuerdo todavía, con mucha nitidez, aquel día de agosto de 1943 cuando, formando parte de la comitiva del presidente Medina en su visita oficial a los países bolivarianos, al salir de Bogotá hacia Quito nos entregaron en el avión algunos ejemplares de la primera edición. Todos los hojeamos con avidez. Iban allí, junto con el Presidente, muchos amigos de los fundadores de la empresa, como Andrés Eloy Blanco, Tito Salas, Pedro Sotillo y, desde luego, yo.

Desde el primer momento se tuvo la convicción de que aquella publicación iba a perdurar y a cumplir un gran destino. Tenía personalidad y carácter y llenaba una necesidad evidente.

Era un nuevo periodismo para un nuevo tiempo y para una voluntad de transformación y de progreso. Se podría escribir la historia del periodismo venezolano en este siglo dividiéndola en dos etapas ostensibles: antes y después de la fundación de El Nacional.

Renovó y cambió el sentido del periodismo en Venezuela. Desde la mera apariencia exterior de la diagramación y de los titulares, hasta el contenido. Casi físicamente se sintió una bocanada de aire libre con aquellos espacios blancos, grandes letras y titulares limpios, frente a los periódicos tradicionales tan ahogados de letra menuda, tan apelmazados y tan grises.

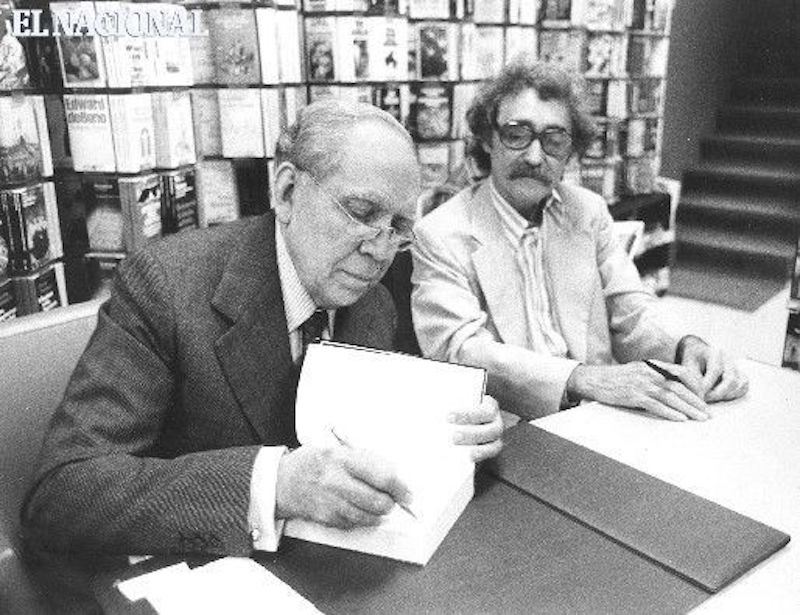

El escritor Arturo Uslar Pietri y el artista plástico Jesús Soto firman libros «Escrituras» y «Lanzas Coloradas» al público en la Biblioteca Ayacucho. Caracas, 08-12-1979. Foto: TOM GRILLO / ARCHIVO EL NACIONAL

Pero no sólo era un cambio formal, por importante y significativo que fuese, sino toda una noción diferente y dinámica del periodismo. El tratamiento de la noticia, la división en secciones, la creación de nuevas informaciones, la importancia de la actividad cultural y el tratamiento inteligente y abierto de la política.

La variedad de la información en El Nacional no tenía precedentes en nuestra prensa. Se hizo prontamente el órgano más completo y seguro de información para todos. Estaba al tanto de lo que ocurría en el mundo y en el país y sabía transmitirlo de un modo adecuado e inteligente. La página editorial se convirtió en un ateneo viviente donde se reflejaban las grandes corrientes del pensamiento y los temas más polémicos del momento. Nunca se había visto antes un periódico moverse, multiplicarse y comunicar con tanta agilidad y tino.

No era una hoja de papel sino un interlocutor vivo que dialogaba con todos y cada uno, y por eso pudo realizar el difícil ideal de convertirse en el libro de los que tienen poco tiempo o no han desarrollado el hábito de leer y en aquella catedral de papel que expresa y representa todo lo que el pueblo tiene que conocer para poder comenzar a entenderse.

Un diario que nació con semejante vocación de servicio y tan exigente propósito de información irrestricta tenía que convertirse en la extraordinaria institución nacional que es hoy. En sus páginas ha estado y sigue estando la conciencia viva del país entero. No podríamos decir que es enteramente imparcial y totalmente objetivo porque sería irrazonable esperarlo e insincero prometerlo. Pero muy pocos órganos de información se han esforzado tanto en evitar la parcialización flagrante y la distorsión intencionada de la información. En sus propios estatutos ha inscrito la exigente obligación, que muy pocos diarios del mundo podrían adoptar, de no ponerse al servicio de ningún partido político o candidatura y de dar cabida, en toda información sobre cuestiones debatibles o conflictivas, a las opiniones y puntos de vista de las partes opuestas. Esto sólo debería bastar para hacerlo memorable y ejemplar.

Hoy más que nunca tiene la insólita dimensión de una institución nacional. Si El Nacional faltara de pronto, el país tendría la sensación de haber perdido un sentido.

No es fácil alcanzar ni mantener esa extraordinaria dimensión. No ha sido un azar en el pasado sino el fruto de un deliberado y difícil esfuerzo de todos los hombres que lo han hecho y no podría mantenerse en el futuro sino por la continuidad de ese difícil y generoso esfuerzo.

Por Arturo Uslar Pietri (*)

(*) Publicado en el volumen El Nacional. 37 años haciendo camino. Coordinación: Pablo Antillano. Caracas, 1980.