Ahora tenemos casa alta y señera, y en ella, cabemos con holgura. Desde lejos se la ve y se la reconoce; y no sólo en nuestros nacionales aledaños sino también más allá de las fronteras, por sobre las tierras y del otro lado del mar. Según la vieja expresión castellana, podemos decir que El Nacional es fijodalgo de casa y solar conocidos.

Aquellos que en los primeros tiempos fueron escasos artefactos, que apenas rendían la jornada exigida, son ahora enormes maquinarias, brillantes y soberbias, a través de los cuales se hincha y madura nuestro trabajo como el pan con la levadura. Todo es fácil y vasto. Aquella que en un tiempo fue idea presuntuosa -más que esperanza, quimera; más que proyecto concreto, ensueño temerario- hela aquí vuelta realidad.

Y es justo que en este décimo cumpleaños, contentos de los hechos y confiados en lo por hacer, recordemos con emoción y con nostalgia al que concibió esa idea y al que fomentó esos sueños, y al que con su valentía, con su audacia, con su tesón, con su entereza, se estuvo con nosotros hasta que, ya en el umbral de la muerte, le cupo la satisfacción de mirar con sonrisa de triunfo a los descreídos.

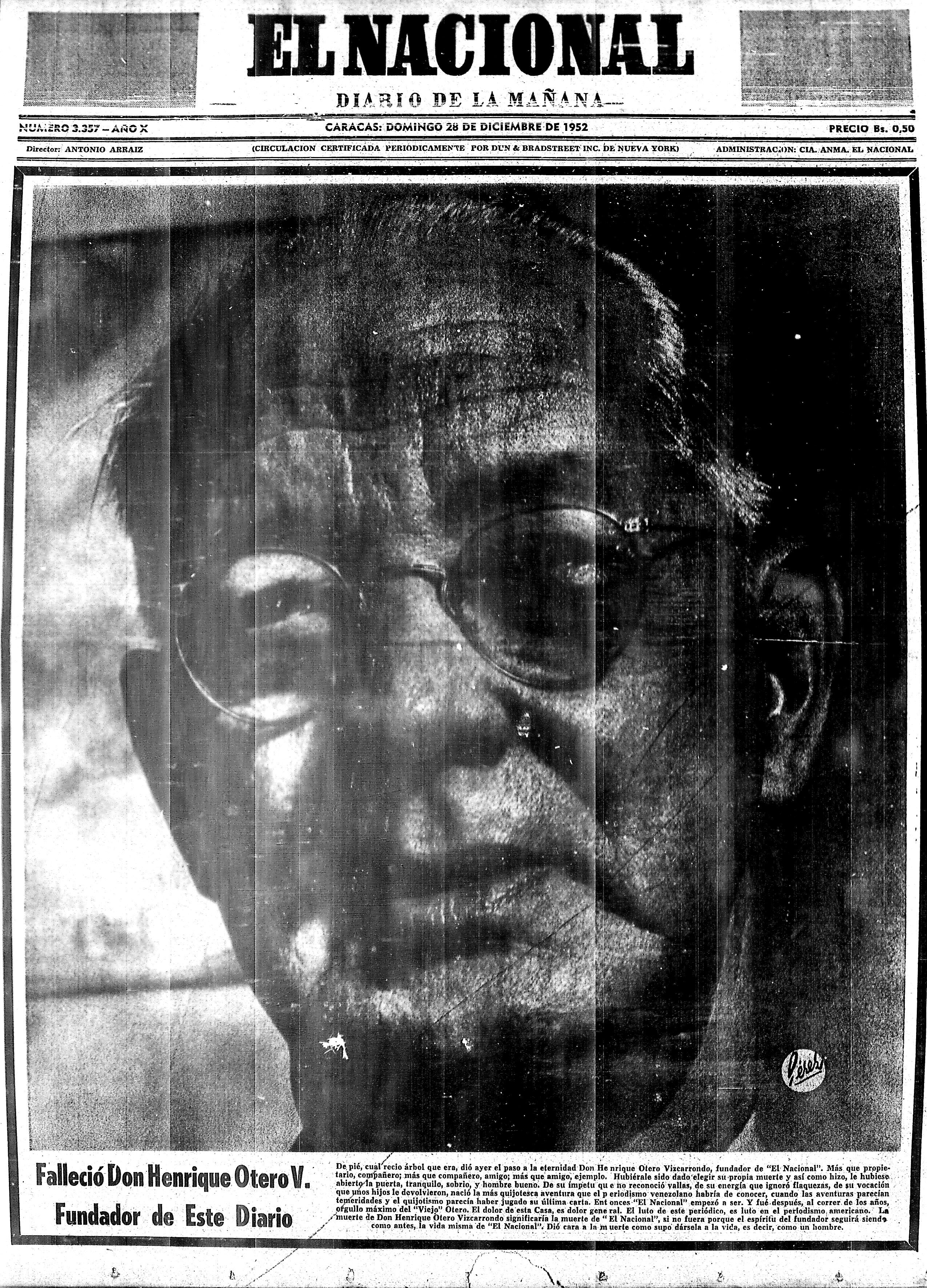

Porque triste puede ser, para quienes en torno de él nos hallábamos, la muerte de Henrique Otero Vizcarrondo; pero no hay duda de que para él hubo de ser jubiloso fin de jornada, según ha de serlo para quien ha completado el largo viaje y al mirar atrás, dice adiós a la obra perfecta y consumada.

Como la de todo ser de desbordante actividad, esa muerte parece aún contrasentido. No nos convencemos de ella. En medio de cualquier silencio momentáneo, ¿no nos parece escuchar de repente el disparejo taconear de su paso renco subiendo las escaleras o a lo largo de los corredores? Y del otro lado de la pared, ¿No creemos percibir el retiñir de su risa, que en ocasiones hería como un puñal y en ocasiones calmaba como el bálsamo vertido sobre la herida de un puñal? ¿No esperamos acaso a cada instante que se abra la puerta y aparezca su figura corpulenta y cordial, el sanguíneo rostro, el corpachón avezado a capear temporales, los ojos chispeantes detrás de los espejuelos, la risa presta, la palabra llana, aquel su plantaje siempre sesgo, siempre echado de lado, como en actitud de luchador?

Tenía corpachón de luchador. Hubiérasele puesto una gorra de pieles, y una pala al hombro, y se le tomara por un tratante de pieles de zorros de Alaska o un buscador de oro de Klondike. Hubiérasele puesto un impermeable con capucha negra, y se le tomara por un pescador de ballenas o de salmón. Tenía facha de boer o de escandinavo, de australiano o de siberiano: de algún sitio remoto donde la imaginación presupone la necesidad del esfuerzo físico. Lo que más parecía, viéndolo bien, era un atleta retirado. Su misma pierna renca y el bastón que indefectiblemente usaba, acentuaba esa impresión. Un atleta retirado porque, en plena acción, se fracturó una pierna.

En sus ojos había a veces el sarcasmo de un Voltaire y otras la fijeza glacial de un Maquiavelo; pero con frecuencia los iluminaban ternuras tibias, generosas y tolerantes, semejantes a las que pudieron asomar a los ojos encapotados de un Walt Whitman. El poeta escondido en el hombre de presa: el nido de gorriones construido en lo alto de la pala mecánica. A él se aplicaba con exactitud la expresión venezolana: «Nació parado». A él hubiera podido aplicarse igualmente con justicia aquella otra expresión: «Morirá parado”.

Y en efecto, cuando le sonó la hora final, ese reciente 27 de diciembre de 1952 que está vivo en el recuerdo de quienes le querían, del lecho donde lo había derribado al fin el corazón, en su solitario apartamento -el número 25 de El Nacional, es decir, en todo el medio de su creación-se puso en pie para abrir la puerta al médico y decirle: «Entre doctor, que me estoy muriendo».

Enrique Otero Vizcarrondo. Publicado el 3 de agosto de 1992. Foto: Archivo de El Nacional

El venezolano

Y le cuadraban tan exactamente las expresiones mencionadas porque, a pesar de lo boer o de lo australiano, de lo del traficante de pieles o del buscador de oro, Henrique Otero Vizcarrondo era inconfundible e innegablemente venezolano.

Venezolano, como que una vez fue dueño de un tres puños, el San Vicente, a bordo del cual comerciaba de cabotaje entre Cumaná, donde había nacido, Barcelona, Guanta y La Guaira, a lo largo de ese litoral del Oriente de nuestra patria en que el modo de ser venezolano se cuaja y solidifica como si a uno lo curaran con sal. “Navegando en ese trespuños fue donde aprendí a hablar solo y a cocinar», solía contar el viejo Otero.

Y otra vez tuvo un negocio de alpargatas y capelladas entre Mercaderes y La Gorda, en el bullicioso corazón de aquella venezolanísima Caracas de principios de siglo, todavía sin limousines ni rascacielos. ¿Cuál profesión más venezolana? Yo diría que el que no sabe cómo se teje una capellada ignora la urdimbre del alma nacional.

Y otra vez tuvo una fábrica de velas y jabón en Portugal, cerca de Barcelona. Y otra vez, a medias con don Clemente Leoni, una botica en la esquina de Santa Capilla, la «Farmacia Francesa», que todavía anda por ahí con el mismo nombre. Y un día compró buena parte de las acciones del acueducto de Barcelona, para modernizar el cual se fue a Cuba a buscar maquinarias. Y otro creó la luz eléctrica de la misma ciudad, y un negocio de aserradero y carpintería y mueblería, para modernizar el cual se fue a Alemania a contratar un técnico, Herr Loretz, que todavía anda por ahí recordando, sin duda, a quien lo trajo.

Y tuvo haciendas de café y hatos, y fincas madereras -«El Jobo», «Erasmera», «La Aurora», «La Fila», «La Delicia». «La Acequia», «El Rincón», «La Haciendita», «Zapatero», «Mata del Medio», «Las Delicias de Naricual»-, que todavía, por los lados de Bergantín y del Zamuro, en tierras de Anzoátegui, guardan la huella de su mula andariega y de sus botas con espuela.

Y antes había sido dueño y propio dependiente de una bodega en Guanta y de otra en Puerto La Cruz; y todavía antes había estudiado bachillerato en el Colegio Aveledo, que regentaba el doctor Páez Pumar. Estudios que se quedaron truncos porque el padre había muerto, no había dinero en la casa y la madre había montado una casa de pensión para atender al sustento de los hijos. Henrique Otero, un adolescente impetuoso, archivó los libros y se fue a Oriente a buscar su destino.

¡Qué intensa, qué fecunda vida! ¿Qué fue lo que no hizo, lo que no emprendió? Tuvo fracasos y caídas, e incendios y liquidaciones, y comenzaba de nuevo con redoblada energía. Se diría que su placer no consistía en ganar o triunfar, sino, por el contrario, en arriesgar y en perder, para darse el gusto de volver a empezar. «Dicen que soy sortario -comentaba- Yo lo que soy es porfiado”.

A la postre esa inagotable tenacidad comenzó a dar frutos inevitables. Hubo un momento en que a través de sus manos se movían los hilos de actividades innumerables. Sus negocios florecían, se multiplicaban y se reproducían por sí solos, como si hubieran adquirido el aliento genésico que les imprimió su autor. En él comenzaba a perfilarse el magnate, el recio capitán industrial, apto para llevar a cabo la obra máxima de su vida: El Nacional.

Tan dueño de sí, tan firmemente afianzado en la vida se sentía que, para describirlo, nada mejor que la siguiente anécdota. Manejaba un día su automóvil en Barcelona -era por cierto un pésimo conductor- cuando chocó aparatosamente contra un poste. Cayó el poste y derribó buena parte del muro de una casa adyacente. Vino un agente policial y quiso establecer agriamente responsabilidades. «¿Y usted qué reclama? -contestó el viejo Otero mirándolo socarronamente-. Este automóvil es mío, ese poste es mío, y esa casa también es mía».

Al igual que todos los venezolanos de buena cepa de su época, tampoco fue ajeno a la actividad característica de ella: la conspiración contra la tiranía de Gómez.

Hijo de revolucionario -su padre, el general Miguel Otero Vigas, había estado preso en diversas ocasiones-, y casado con hija de revolucionario -a su suegro, Magín Silva Rojas, lo sacó Cipriano Castro del Castillo para permitirle morir en su casa- y padre, a su vez de mozos que habrían de participar destacadamente en movimientos revolucionarios posteriores, el viejo Otero fue como un puente -un sólido y firme puente de concreto armado-entre unos y otros. En medio de su absorbente dedicación a su obra industriosa nunca desdijo la actitud que le imponían dichos títulos. Díganlo, si no, su constante estrecha y probada intimidad con Pedro Elías Aristiguieta, héroe civil de Oriente; sus relaciones conspirativas con los Ducharne; su entendimiento con la invasión de Román Delgado Chalbaud; sus idas y venidas en manejos ocultos y en misiones desconocidas, cuyo secreto nunca quiso revelar; y luego, el sentido de integridad y de independencia que siempre sostuvo en El Nacional. Allá por 1940, hallándose en Nueva York en un banquete de accionistas petroleros yanquis, el viejo Otero aludió a una prisión de que había sido objeto. “¿Pero usted ha estado alguna vez preso?», le preguntó asombrado un abogado norteamericano. Y el viejo Otero le respondió: «Cuando un venezolano mayor de 30 años le diga que nunca ha estado preso, dude de su dignidad”.

Y para que nada le faltara a su cuadrada contextura venezolana, pasó igualmente por una de las pruebas de fuego típicas del venezolano de sus días: el lance personal. En más de una ocasión los fogonazos de los revólveres se cruzaron en torno suyo, y tanto se le acercaron que el plomo se le alojó en el cuerpo. Siempre los repelió sin miedo, porque el miedo era una sensación que no conocía. Y un hijo suyo no olvida la ocasión en que un chaflán de bala le signó la frente, cuando acudió en ayuda de don Henrique desarmado, lo mismo que si le hubiera dicho: «En el nombre del Padre…».

Falleció el fundador de El Nacional Henrique Otero Vizcarrondo. Publicado el 28 de diciembre de 1952. Foto: Archivo de El Nacional

El Royalty

Henrique Otero Vizcarrondo aparece, para algunos, ensombrecido por los defectos y también por los males propios de personalidades de ese género. El hombre de acción tiene los ojos puestos en lo que hace, y no repara en lo que desgarra. Su misión es crear movimiento todo movimiento supone esfuerzo, fatiga, dolor.

El viejo Otero dejó a su paso la abundancia y la alegría, pero también a veces, e inevitablemente, el resentimiento, el descontento y el odio. En la Venezuela de nuestros días, pocas figuras tan discutidas, tan criticadas, tan controvertidas. ¿No es esto, después de todo, la mejor demostración de la talla de su personalidad? En vida, tuvo amigos que le profesaron adhesión sin límites y fueron capaces de sacrificarse por él; y enemigos irreconciliables que no se detuvieron ni ante la violencia; tuvo apasionados partidarios y feroces antagonistas. Hoy en día, después de muerto, aún tiene defensores y detractores igualmente apasionados.

Entre los segundos, una de las armas más socorridas para atacarlo fue, y tal vez continuará siéndolo, el de la regalía petrolera de que era dueño: el famoso «royalty» del viejo Otero. Tema de polémicas civiles, pábulo para luchas partidistas, banderín de proclamaciones políticas, recurso fácil de oratoria de campaña electoral o de artículos para la prensa, ese «royalty» no sólo sirvió para tratar de escarnecerlo, a él, sino también para denigrar de todo lo suyo: para vituperar a sus hijos, para degradar su obra, particularmente El Nacional. Es bueno contar unas cuantas cosas al respecto.

El viejo Otero tenía no uno, sino dos royalties petroleros. En marzo de 1925 le compró a un caballero norteamericano, el señor Carlos Freeman, el derecho de 1% sobre una concesión en los distritos Maturín y Cedeño, del estado Monagas, extendida a favor de la Pantepec Oil Company. Posteriormente esta última hizo traspasos de parte de ella a la Shell, a las Regalías Aurora, a la Venezuela Atlantic y a la Pancostal. El instinto de hombre de empresa que había en el viejo Otero le había indicado que aquello del petróleo en Oriente llegaría a ser un magnífico negocio. Apenas tuvo oportunidad de meterse en él, lo hizo. Tenía en ese momento disponibles los 50.000 dólares que pedían por el derecho: los invirtió con el mismo sentido práctico que en cualquier otra de sus empresas. Su instinto, su previsión, sus esperanzas, esta vez fallaron. Hasta el día de su muerte, el royalty del estado Monagas no le había dado ni un solo centavo. Fue una jugada, y la perdió.

En septiembre de 1933 se le presentó la oportunidad de adquirir una segunda concesión, y también la aprovechó. Esta vez se trataba de una regalía de menor proporción que la anterior -1/2%; otro 2% estaba en poder de la Venezuela Syndicate Inc.- en diversas zonas de los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas. Había sido extendida a favor de la Gulf Oil Company y se la ofrecía en venta, también por 50.000 dólares, otro caballero norteamericano, el señor Addison Mc Kay. Lo mismo que en la ocasión anterior, el instinto del viejo Otero le indicó la posibilidad de un buen negocio. Esta vez jugó y ganó. Desde 1939 esa regalía comenzó a producir. Y su fortuna se hizo más sólida.

Ni en una ni en otra de esas dos negociaciones intervino en forma alguna el gobierno, ni en ellas puede reflejarse ninguna clase de favoritismo oficial, que por otra parte no podía existir hacia un hombre «mal visto» por el gomecismo. Con anterioridad a 1920 no existía ley de hidrocarburos en Venezuela; el otorgamiento de concesiones estaba sujeto al Código de Minas, con arreglo al cual podían concedidas a individuos determinados, quienes más tarde las transferirían a las compañías petroleras. La mayoría de esos individuos eran técnicos extranjeros que exploraban y adivinaban las posibilidades de una región. Aproximadamente la misma cantidad pagó el viejo Otero a uno de esos técnicos por la concesión que fracasó, que a otro por la que dio buen resultado. Y esas dos simples operaciones de compra constituyen toda la historia de los famosos royalties del viejo Otero.

20 años de la muerte de Henrique Otero Vizcarrondo. Publicado el 27 de diciembre de 1972. Foto: Archivo de El Nacional

El Nacional

Hay algo, pues, como de destino en esa vida. Todo lo anterior parece haber ocurrido para que un día fuese posible la aparición de El Nacional. Ya no se trataba aquí de una compañía más, de otra iniciativa privada, de una nueva empresa circunscrita y local. Un diario -sobre todo cuando, en tan poco tiempo, cobra tan extraordinaria importancia- no es cosa que pueda ser abarcada por los principios de la industria libre. Allí se pone en juego un cúmulo tal de elementos sociales, culturales, educativos, que trasciende de la naturaleza de la empresa privada, tiene aún mayores proporciones que cualquier servicio de utilidad pública, y llega a adquirir carácter de institución colectiva. La creación de El Nacional es el remate, la culminación y la justificación de la vida del viejo Otero.

¿Cómo nació esa idea? Casi por accidente. En 1941, Miguel Otero Silva había fundado El Morrocoy Azul con un capital de 500 bolívares y había logrado un éxito inusitado. El sentido económico del viejo Otero se sublevó al conocer el costo de la impresión e increpó al hijo:»¿Cómo?» Estás trabajando para los impresores. La idea es tuya, pero de ellas se aprovecha un tercero por el solo hecho de ser dueño de la maquinaria. Pues yo te voy a comprar un taller”.

Dicho y hecho: partió para los Estados Unidos. Su propósito, repito, no era más que comprar una prensa para editar El Morrocoy Azul. Un día, Miguel recibió un cablegrama de su padre donde más o menos le decía: «En lugar de un semanario humorístico sabatino, ¿te gustaría fundar un diario? Puedo adquirir aquí lo necesario”.

Ni corto ni perezoso, Miguel contestó que sí y, de ese modo, nació El Nacional. Era el año de 1942, es decir, en medio de la segunda guerra mundial. Los barcos no querían arriesgarse a efectuar la travesía. En los pocos que cruzaban los mares, no había suficiente bodega para las mil mercancías solicitadas por la América Latina. Sólo existían cupos de exportación para los artículos esenciales. Imprentas, linotipos y ludlows, por contener hierro y acero, salían con extrema dificultad de los Estados Unidos. La escasez de papel de imprenta se agudizaba en forma desesperada. No había compañías que quisieran asegurar los embarques. Todo el mundo opinaba que la idea del viejo Otero era descabellada.

Pero no conocían al viejo Otero. Los permisos fueron obtenidos; la maquinaria para el periódico se embarcó fraccionariamente, en diversos barcos de mediano porte, sin seguros. El papel se obtuvo, a punta de su tenacidad, en el Canadá. Al propio tiempo, en Venezuela, se levantaba un edificio para alojar al diario: la vieja casa de El Nacional, entre Pedrera y Marcos Parra. A principios de 1943, Miguel Otero Silva se presentó en mi oficina para preguntarme si quería ocupar la dirección del periódico. El 3 de agosto de ese mismo año -hoy celebramos el décimo aniversario- y después de varias tentativas, salió a la calle el primer número. Los ojillos del viejo Otero chispeaban detrás de los espejuelos.

- Aniversario 79 de El Nacional: “El futuro es seguir trabajando, luchando e informando”

- “Seguiremos dando la pelea”: El Nacional celebra 78 años de historia pese a las adversidades

- El Nacional celebra su 74° aniversario superando las adversidades

El hombre

Hace un momento me referí al «sentido económico» del viejo Otero. Más de un lector se habrá sonreído al leerlo. “¿Por qué no le da su verdadero nombre -se dirán-. Tacañería; o, para emplear un término más venezolano, «lechería». No tengo ningún inconveniente en aceptar la expresión; y en prueba de ello contaré dos o tres anécdotas que pintan en forma elocuente la «lechería» del viejo Oteго.

Una vez se reunió en Nueva York con varios amigos venezolanos – Beatriz Pérez Guerrero, Luis Vegas, César Rojas, varios más-, todos los cuales tenían un tiempo libre para disfrutarlo en unas cortas vacaciones. «Hagamos unas vacaciones -propuso alguien-. Alquilamos un automóvil, recorremos unos cuantos estados y al regreso, nos repartimos rigurosamente los gastos». La proposición fue aceptada. El viejo Otero fue nombrado tesorero. La idea tuvo el éxito más completo. Llegaban a una ciudad importante. Hablaban de alojarse en un hotel renombrado. «No -protestaba Beatriz- este hotel es muy caro. Busquemos algo más de acuerdo con nuestra limpieza». Entraban otro día en un restaurant en la carta aparecían suculentas «langostas a la termidor» y provocativos “tournedós”. «Nunca -opinaba Luis Vegas-, Comamos más bien hot dogs o un sándwich de roast beef». De ese modo cada quien, a la medida de sus propios recursos, más o menos modestos, ajustaba, regulaba y restringía los gastos de la comunidad. Al regreso de la gira quisieron sacar cuentas. «No se preocupen -dijo el viejo Otero- yo pago todo». «Pero, ¿no habíamos convenido en repartir las cuentas?”. Si, ustedes dijeron eso, pero yo no hablé. Desde el primer momento tenía la intención de invitarlos». «¿Y por qué no lo dijo antes?», inquirieron. «¡Ah!, porque entonces todos ustedes no hubieran comido sino filet mignons. Alguien tenía que cuidar la plata”.

Otra vez fueron a solicitar de él una contribución para una empresa de filantropía. Cuando la dio, un amigo le echó en cara que su hijo Alejandro había obsequiado una cantidad bastante mayor. No te da pena que sea más abierto que tú?». «En absoluto -respondió, mi hijo Alejandro tiene padre rico y yo, en cambio, soy huérfano desde los 12 años”.

Y el caso de la colección de cerámica china. Pasó varios años levantándola laboriosamente. Regateaba horas enteras el precio de un plato con los anticuarios; solicitaba por carta a Europa un jarrón para adquirirlo más barato; desembalaba con sus propias manos los cajones de floreros y Budas; traía piezas escondidas en el equipaje para burlar los derechos de aduana. Y luego, cuando la colección estuvo completa, cuando valía varios centenares de miles de dólares, cuando se había convertido en la mejor de Sudamérica y en una de las más extraordinarias del mundo, se la regaló integra a la nación venezolana. Sin un desplante, como la cosa más natural.

Tal era el género de «lechería» del viejo Otero. En esta Venezuela nuestra del «5 y 6” y de la Lotería, en esta tierra opípara y fácil en que la explotación de los recursos naturales crea la falsa impresión de una inagotable opulencia, en este reino del lucro imprevisto, de la riqueza efímera y del alegre despilfarro, ¡qué falta hacen hombres con ese sentido de la “lechería»! De sus ahorros grandes o pequeños, de sus esfuerzos tesoneros y porfiados, objeto de la ironía o de la censura de los otros, de esos centavos tras centavos que se acumulan en empresas de millones, es de donde se forja poco a poco una nación.

Tal era el viejo Otero. Tal era el hombre como yo lo conocí. El escatimador de todos los días, el espléndido cuando la ocasión lo reclamaba; el egoísta cotidiano, el de los mayores desplantes de desinterés en los momentos decisivos. Duro y generoso, violento y tierno, altanero y sencillo. Ni se cansó con sus trabajos, ni se envaneció con sus éxitos. Venezolano integral, ciudadano recto, preocupado; y patriota, buen esposo, buen padre, buen amigo, buen patrón. Los que lo conocen sólo de oídas tendrán de él las más opuestas referencias. Los que lo vimos de cerca no podemos dejar de recordar con afecto, con solicitud, con devoción, su consecuencia y su constancia; con admiración, su poderoso impulso creador, que animaba cuanto había a su derredor. Hay quienes trabajaron veinte años a su lado y ahora se les nublan los ojos al rememorarlo. Hay quienes fueron sus enemigos durante veinte años y todavía podrán encontrar tachas en su multiforme personalidad, pero no hay duda que tendrán que callar ante su obra.

Su vida fue sencilla y cristalina: hela ahí, expuesta a las miradas de todos. Su obra fue también concreta, definida y clara: ahí está para que la juzguen. Fue de los hombres de quienes dice la Escritura: «Por sus obras los conoceréis». Y en esta casa de El Nacional -entre sus obras, la que más quiso-, sin querer convencernos de su muerte, nos parece escuchar de repente el disparejo taconear de su paso renco subiendo las escaleras o el estallido de su palabra, que fue siempre palabra de aliento, de coraje y de creación.

Por Antonio Arráiz (*)

(*) Publicado en el volumen El Nacional. 37 años haciendo camino. Coordinación: Pablo Antillano. Caracas, 1980.