Tomás fue titular de cátedra de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires durante más de treinta años; se formó en Francia, donde estudió Sociología en La Sorbonne de París y Filosofía en la Universidad de Vincennes, donde fue alumno de Michel Foucault. En 1984, con la democracia recién recuperada en Argentina, Tomás sale de su “caverna mental” —oscura, fría, hostil, como él mismo la describe— y le hace lugar al impulso de escribir que dominó el resto de su vida. Creó el Colegio Argentino de Filosofía y en 1992 fundó el Seminario de los jueves, grupo de estudio que durante 25 años se juntó los jueves de todas las semanas, para reflexionar, exponer y escribir sobre Deleuze, Foucault y Sartre. Escribió más de treinta libros, traspasó el universo académico y se convirtió en columnista de los diarios más importantes de Argentina, como La Nación, Clarín, Página 12 y Perfil, y debatió con fervor en el prime-time de la televisión, cultivando una voz directa, provocadora, segura y clara.

Tomás Abraham despierta en quien lo escucha pasión por lo que dice; es alguien que incita a leer sobre lo que cuenta y, cuando se lo escucha hablar sobre filosofía, uno siente que algo importante está pasando.

La dificultad

La dificultad es una novela autobiográfica de Tomás Abraham publicada en 2015 en la que el autor narra con honestidad, ingenio y coraje sus primeros 37 años de vida, etapa en donde estuvo en la “caverna”, un invierno espiritual, helado. Cada capítulo es la muestra de que se conquista la libertad cuando se experimenta el absurdo. Sin autocompasión, sin ser víctima pasiva, sin adornos, Abraham narra la forma en que encontró el camino de salida en un bosque sin luz a medianoche, la forma en que se puede transformar el desastre en arte.

En la biblioteca de Tomás puede verse una foto del cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, junto al actor Mickey Rourke al fondo. El cine es una de las experiencias estéticas más intensas para Tomás, y en sus textos hace observaciones inteligentes sobre películas de vanguardia y de la élite cultural.

La dificultad es un texto que se abarrota de tardes negras de la infancia y adolescencia, de pérdidas, de muertes: constipaciones, complicaciones de la higiene anal, el terror a hablar en público y a atender el teléfono por una tartamudez férrea, el rechazo antisemita de un colegio pacato del barrio de Belgrano, el Belgrano Day School, el intento fallido de ingresar al reconocido colegio Nacional Buenos Aires, la presencia de dos compañeros nazis declarados que se masturban en la fila del fondo de una clase de Geografía en el secundario. Un psiquiatra que le dice que lo veía buenudo: “bueno y un poco boludo”. Sus primeras discusiones con una autoridad, cuando se peleó a trompadas con un compañero que tenía su pierna enyesada “no sabía si estaba bien pelearme con un enyesado ni por qué me había desafiado, no sentía nada, mis puños cerrados estaban juntos en la posición clásica de guantes recogidos que ni soñaba despegar, hasta que recibí la trompada que me tumbaría al suelo”, escribe.

El texto está poblado por fantasmas de mujeres que el autor amó, y hay crisis amorosas que terminan “en un fin de año solo en mi casa vaciando una botella de champagne, bailando a los saltos por todos los cuartos, vomitando en el baño apoyado sobre el lavabo hasta arrancarlo de cuajo con una fuerza descomunal”. Drogas, películas porno, apetito intelectual, la vehemencia de los sentimientos —continúa narrando— , y su militancia en la izquierda universitaria cuando cursó el único cuatrimestre de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, antes del golpe de estado del dictador Onganía de junio de 1966, acontecimiento por el que Tomás decide emigrar a Francia porque Argentina se vuelve, poco a poco, imposible.

París es una fiesta

“Cinco años de estudiante en París tuvieron un espesor existencial de alta intensidad”, me dice Tomás. Vive en Francia de 1966 a 1971, donde estudia Sociología y Filosofía con el mayo francés de fondo y participa de las revueltas estudiantiles. Clases, despedidas, trenes, el robo en librerías, un amigo “el loco de París” que comía pizza condimentada con cocaína y su novia argentina Brisa que decide viajar a Francia para estudiar y vivir juntos. “Fue la época feliz de mi estancia parisina. Descubrí la libertad, me tiraba sobre la moquette del cuarto y me decía que podía hacer lo que quisiera. La presencia de Brisa permite vivir, dormir y despertarse. Estar sin ella produce un ahogo”, escribe.

“Simone de Beauvoir, la legendaria, escribió la novela Todos los hombres son mortales. La había leído en mi habitación de Virrey Loreto, y entendí. Quien no muere, ve morir. No deja de ver morir. Es feo —escribe Tomás, y recuerda cómo recibió la noticia amarga de un amigo cercano quien le dijo que tenía cáncer de lengua—. Al enterarme de que estaba muy enfermo nos vimos en París. Salimos a cenar un jueves a la noche, la última cena. Eligió el restaurante. El lunes siguiente la mujer lo iba a internar. Estaba muy flaco. No comía. En la cena a la que fuimos los tres, R, su esposa y yo, mientras nosotros comiámos carne, R tenía una cuchara en la mano y un puré ensopado en el plato. Nos despedimos con un abrazo, abracé piel y huesos y le dije que lo llamaría la semana siguiente. Lo hice. Murió a los dos días. Extraño sus silencios, nuestros silencios”.

Después de recibirse de licenciado en Sociología y en Filosofía, de orar en una misa privada en París con un cura villero de apellido Mugica que en Argentina fundó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y que fue asesinado por el grupo parapolicial anticomunista Triple A, de vivir sin Brisa: “Cortar sin anestesia. Desde Francia y por teléfono le dije que no volviera”, y después de dar clases en una escuela, en Normandía, el autor sudamericano judío rumano y afrancesado estaba listo para su aventura asiática.

India, Japón y vuelta a Buenos Aires

Recorre India en jeep, escribe poemas, reside en Tokio donde da clases de inglés y español a japoneses y filma dos películas pornográficas con su novia “la presocrática” —así la nombra—. “Todos los oficios terrestres están a disposición de los viajeros, y una vez desnudos los dos en escena rodeados por un equipo de decenas de personas, no me parecía que estuviera llevando a cabo un acto audaz sino un trabajo poco interesante, bastante ridículo y con un guión pobre, si es que podía llamarse guión. Pero el público japonés se volvía loco con blancas en lolas”, escribe Tomás.

“Sangraba por el culo. La boca de mi estómago era un volcán”. Las hemorroides interrumpen su vida de migrante después de que le dan un diagnóstico de cáncer que lo hace volver a la Argentina. El viaje afuera de casa que había empezado en octubre de 1966 en Francia llega a su fin en Japón en abril de 1972 cuando regresa a Buenos Aires. “Hubiera podido dejar en el recuerdo mis memorias argentinas y convertirme en ciudadano francés. Llegar a mis treinta años integrado al universo académico y ser un viajero de congresos internacionales. Tejer nuevas relaciones. Ver cómo el país de mi adolescencia se convertía en un antro de dictadores sangrientos. Solidarizarme con los exiliados argentinos y colaborar con las campañas de denuncia por la violación de derechos humanos. Tener un hijo francés. Vidas imaginarias. Podría haberme quedado en Tokio luego de la separación de la Presocrática. Sin embargo, mi vida no fue ésa. De Tokio en camilla a Buenos Aires. La fábrica. El descenso. El encierro. La experiencia química. El desorden mental. El viaje interior. La angustia”, escribe Tomás.

Salir de la caverna

De 1972 a 1984, en Argentina, Tomás vive una vida sin escuchar el llamado de su vocación.

—Yo estaba en Argentina, pero todavía no era ‘mi lugar’. Yo buscaba un lugar. Necesitaba un lugar. Buscaba un hogar, también —me aclara.

Trabaja en la fábrica de medias de su padre en Ciudadela, en las afueras de Buenos Aires, donde, en la Argentina —todavía— industrial de los años 1970, llegó a tener 1000 empleados. «El capitalismo era la explotación del hombre por el hombre; yo estaba en una fábrica en la que se explotaba a obreros, y me tocaba ser el hijo del capitalista con un diploma de Filosofía rubricado por los profesores del Mayo del 68», escribe.

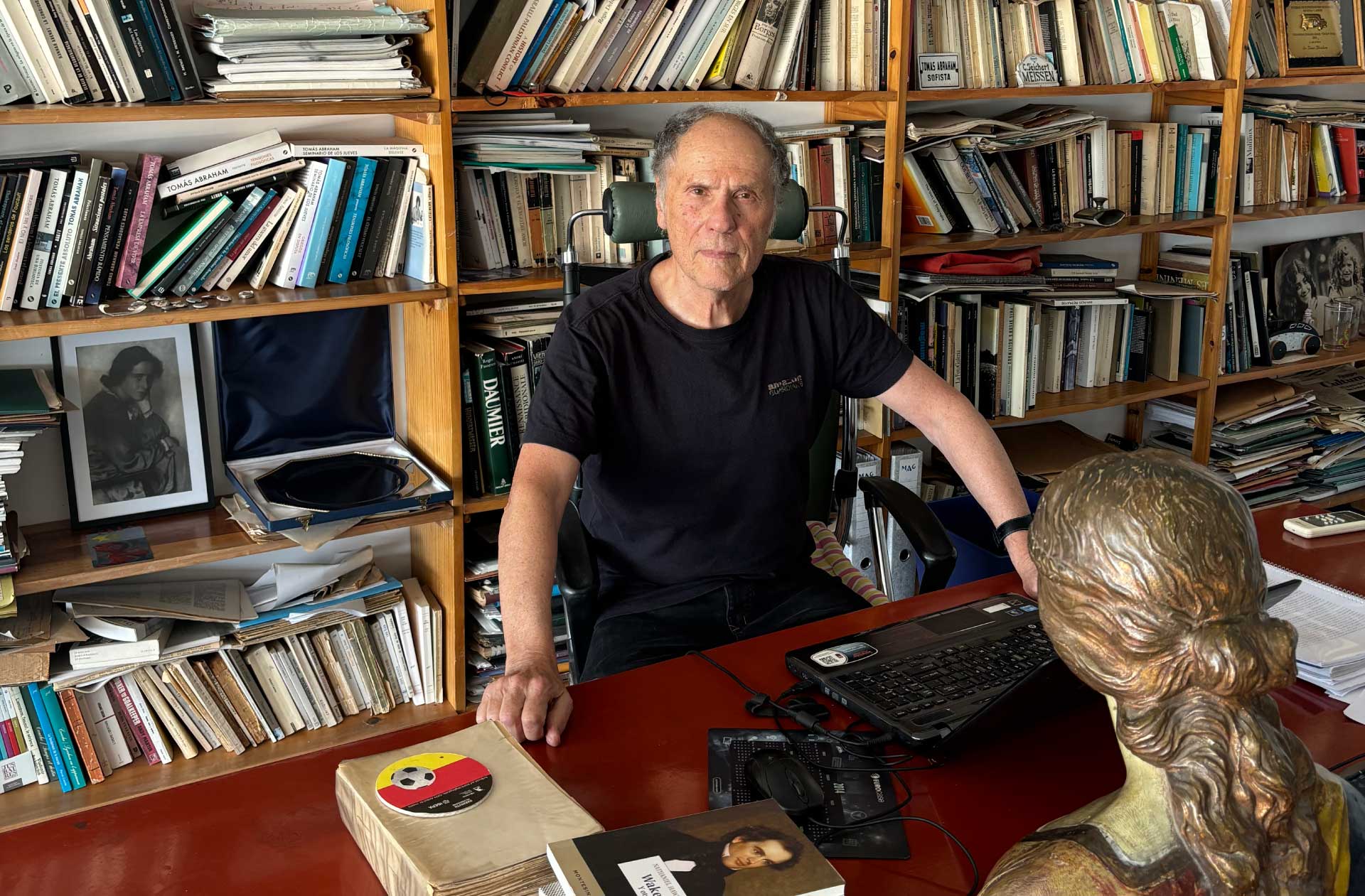

Tomás Abraham en su oficina sobre la avenida Dorrego, en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.

En Argentina, conoce a “Calamity Jane, la poeta maldita”, como él la nombra, fuente de pesadillas que lo lleva a deambular por la calle en noches eternas donde dormía en hoteles o en bancos de algunas plazas, especialmente en primavera y verano, para tomarse un respiro de su pareja.

—El día de la final del mundial del 78, otro desastre conyugal me lanzó a la calle —me cuenta Tomás—. El día de la victoria que nos coronó en el podio, llegué al fondo. Deambulaba entre connacionales abanderados por los goles de Kempes sin poder festejar nada. Sentía que había quemado los cartuchos que me quedaban. Mi buena voluntad estaba rota. No podía. Insistir no tenía sentido. Mi corazón sangraba. Lloraba. Volvía a sentir esa pesadez del ser. La soledad que se siente como un latigazo. Aquella vez, me senté a escribir mi primer texto de filosofía. Tenía un cuaderno Laprida y una birome: escribí ‘Son tristes los muros de la Sorbonne’, una frase de Deleuze. No sé qué pasó, pero se rompió un muro. Y entré. Brotaron frases. ¡Tenía algo para decir! Era la hora de decir lo que pensaba. Foucault y Deleuze me habían dado letra y música. Era mi turno de cantar. Escribiría sobre ellos, lo que ellos me provocaban, el son que producían en mí. Vi brotar en mí el deseo de vivir, de perdurar. ¿De luchar? Pero lo que yo sé es lo que YO sé, no es lo que Deleuze sabe, es lo que yo sé de Deleuze, lo que él me provoca a mí y no necesito a Deleuze para decir lo que él me provoca, ¡me necesito a mí! Y ahí empezó algo que no terminó más. Mi lugar. Mi hogar. Mi lugar son los libros. Cada libro es un viaje hacia lo desconocido. Zarpamos. Y después, de acuerdo al viaje —al libro—, voy viendo lo que me falta. Mi viaje me sorprende todo el tiempo porque realmente descubro cosas nuevas, aprendo.

A pesar de los choques con su novia, Tomás adopta a Mariana, la hija de Calamity Jane, quien escribe en una publicación de Facebook: “En la vida hay un solo hombre que me sostuvo y me sostendrá. Ese hombre se llama Tomás y es mi padre”. Tomás considera a Mariana como su hija y tiene una hija de sangre con Calamity Jane, Camila, en 1980.

En 1978, en una Buenos Aires vigilada por el dictador Videla y los Falcon verdes, Tomás conoce, en algunas librerías, a un grupo de psicoanalistas que lo contactan para que les dé clases sobre Deleuze y Foucault, tras enterarse de que él había estudiado en Francia. Imparte las clases en la semiclandestinidad de su departamento en el que, por precaución, deja la puerta abierta al pasillo frente a los ascensores, para que los servicios de inteligencia del Estado tuvieran pruebas palpables de que no escondía nada. Así comienza a darle hospitalidad a su excitación intelectual, a las palabras, a la escritura, y publica su primer artículo Deleuze y el sentir de una lógica del deseo, en una revista de psicología editada por Hugo Vezzetti. Empieza la salida de la caverna.

—Salí de la caverna gracias al estudio, a los libros y al amor, del bueno, porque hay amores de hoguera —me dice.

En 1983 corta con Calamity Jane y en 1984 conoce a Cora, quien se convertirá en su esposa hasta el día de hoy. 1984: año del nuevo amor, deja la fábrica de su padre y reinventa su vida, también, con una nueva profesión. Con la vuelta a la democracia, se reabre la Facultad de Psicología, y Hugo Vezzetti, nuevo decano, convoca a Tomás para ofrecerle una cátedra sobre Introducción a la Filosofía a su nombre y bautizarlo con el título de profesor, resquicio de libertad que marcará su destino.

—Mi vida empieza a los 37. Todos mis amigos y mi amor con Cora son de 1984 al presente. Todo mi mundo no me conocía antes de 1984. Todos me conocieron a los 37. Desde el momento en que entro a la facultad y dejo la vida que tenía, que se trataba de ir de la casa a la fábrica, casa, fábrica, casa, fábrica, todo el tiempo, entro a la universidad como profesor titular y tenía una energía bárbara porque había estado mucho tiempo en la caverna y tengo que armar cosas. Creo el Colegio de Filosofía, el Seminario de los Jueves, los cursos de la facultad; no tenía abasto para tantas cosas. Y la cantidad de gente que conozco. Yo, hasta los 37 años, era Tomi. La madre de mi hija me decía Tomi. Mi padre y madre me decían Tomi. Mi padre bautizó una línea de medias de la fábrica como medias ‘Tom’. Cuando salgo de la caverna me convertí en Tomás. Un día empiezo a asomarme, doy un paso, y doy el otro. En Argentina hay democracia y gobierna Alfonsín, y veo hacia atrás, me doy vuelta y estoy afuera de la caverna. Toda una vida adentro, doy dos pasos y salgo. Dejé la casa donde vivía, la fábrica, me fui de todo y escribí mi primera página. ¿Cómo alguien escribe su primera página? Un día se da, y cuando te das cuenta de que esa primera página es TU página, todo cambia —recuerda Tomás.

Todo mi mundo no me conocía antes de 1984. Todos me conocieron a los 37. Desde el momento en que entro a la facultad y dejo la vida que tenía, que se trataba de ir de la casa a la fábrica, casa, fábrica, casa, fábrica, todo el tiempo, entro a la universidad como profesor titular y tenía una energía bárbara porque había estado mucho tiempo en la caverna y tengo que armar cosas.

En 1984, Tomás empieza otra vida hacia lo desconocido, enfocado en la “experiencia de lectura”, en los efectos que produce la lectura de textos en él. Un punto de vista. Sólo los dioses sabían adónde iría a parar, pero de alguna forma crucial ya había llegado. En 2016, lo nombran profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA), título honorífico máximo que da la casa de estudios porteña, y en 2021, la UBA cumplió 200 años y lo homenajeó con un diploma y una medalla de oro. “Es posible que si alguna huella dejo, es la de profesor”, me comenta con un dejo de nostalgia.

Una filosofía de la fricción

—La de Tomás es una filosofía de la fricción, de la tensión. Tomás no es un filósofo de monólogo, sino que todo el tiempo está la presencia del otro con el que tiene que generar esa fricción para poder pensar. Nunca fue un ‘sucursalero’ de Foucault; no es alguien que se dedica a transmitir las ideas de Foucault o una introducción a Foucault. Además, Tomás ha formado a mucha gente; es un formador. Yo he conocido profesores en la carrera académica que tienen la idea de formar, pero obstaculizan al otro y no lo dejan exponer o publicar; bloquean. Eso en Tomás no pasa. Tomás se expandía con la expansión de los integrantes del seminario —me dice Gustavo Romero, licenciado en Filosofía, que cursó la cátedra Abraham en la UBA y se sumó al Seminario de los Jueves en 2003. Desde entonces, es un seguidor fiel de Tomás, “su maestro”, quien le entregó el diploma de la UBA en el acto de graduación.

«Es posible que si alguna huella dejo es la de profesor», dice Tomás. En 2016, la Universidad de Buenos Aires le entregó el diploma de profesor emérito, el título honorífico máximo que entrega la casa de estudios de Argentina.

—¿Cuál es la mayor virtud que destacás cuando leés un libro de Tomás? —le pregunto a Romero.

—La palabra “creatividad”; sus textos son realmente creativos. La creatividad con la que piensa un tema, el modo en que piensa a Foucault, el modo en que lee a Lacan, el modo en que hace una genealogía del amor en su libro La guerra del amor de 1992, o cómo piensa su país en Historias de la Argentina deseada de 1995. Cuando uno empieza a leer a Tomás, ve su audacia. Hay algo que tiene que ver con el ámbito académico en que muchas veces los papers son explicaciones del autor. Y las disputas vienen a ser sobre si está bien interpretado o no, pero en general no hay una tesis propia, no hay un riesgo ahí, y Tomás toma riesgos. En El deseo de revolución de 2017, libro que pudo escribir después de treinta años de formación en filosofía francesa, Tomás no busca explicar a Foucault, a Sartre, a Bataille, sino busca desarrollar un problema como lo son las traiciones en la práctica revolucionaria.

—¿Cómo definís la ideología política de Tomás?

—Él se define como de extremo centro. En un texto de su libro El presente absoluto, Tomás dice creer en una economía con propiedad privada y desarrollo capitalista, pero una política cultural de izquierda que apunta a la distribución. Pero más allá de la teoría, para mí es fundamental cómo se comporta alguien que coordina un grupo humano con sus integrantes. He conocido profesores que se creían el Che Guevara, pero tenían ayudantes ad honorem, los hacían trabajar por dos pesos, les hacían escribir sus propios textos. Tomás siempre defendió el salario de sus ayudantes. La cátedra de filosofía, en un momento por la cantidad de alumnos que tenía, obtuvo una doble asignación de recursos por cada curso, y eso lo peleó Tomás. Nunca vi que él viviera de la sangre de otros. Desde el punto de vista de la práctica, para mí, Tomás es una persona de centroizquierda o incluso de izquierda.

2015: el año de los finales

Era el año 2015 cuando el padre de Tomás Abraham tenía noventa y cuatro años. Era domingo por la mañana, y su padre lloraba mientras Tomás llevaba a su madre al hospital por un accidente cerebrovascular repentino y severo. “La vida cambia rápido. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar, y la vida que conoces se acaba”, escribe Joan Didion. Cuando Tomás trae a su madre de vuelta de la clínica a su casa, el padre pasa la tarde con ella, mira a la mujer de toda su vida con las secuelas del ACV, sufre un paro cardíaco y muere. Se sentó a desayunar, y de repente, se acabó. Su madre, en cambio, vivió hasta 2020 cuando murió de covid, pero perdió toda lucidez por el ACV en 2015, vivió cinco años inconsciente.

Tomás sintió la soledad de niño abandonado de grande, huérfano de sus padres a los 73 años. Cuando los padres no tienen la posibilidad de leer el libro La dificultad, Tomás decide publicarlo en 2015. Ese año también finaliza el Seminario de los Jueves y da su última clase como profesor de la Universidad de Buenos Aires.

La matanza negada

En su libro La matanza negada. Autobiografía de mis padres, Tomás corporiza la muerte de los creadores de su propia historia, cuenta cómo sobrevivieron al exterminio nazi y detalla un tiempo monstruoso y lunático en el que los nazis asesinaron a trescientos cincuenta mil judíos en Rumania. Se obstina en explicar de un modo lúcido que el nazismo fue algo elaborado, no una idea de locos sueltos y de salvajes, sino una cultura cimentada por la intelectualidad rumana que se reconvierte y pasa de ser cosmopolita, pluralista y desprejuiciada a racista y admiradora de Hitler. La tesis principal es que la matanza nazi no fue una “demencia colectiva’”, no tuvo nada de locura, y ese es el punto de dificultad al que se acerca el autor: a la idea de que los campos de exterminio formaron parte de la “cordura” del siglo XX europeo, de su racionalidad política, y fue la consecuencia de una cultura de la exterminación verdadera consolidada por una legión de intelectuales.

En esa Rumania donde los judíos eran estigmatizados como el virus étnico que envenenaba el proyecto nacional rumano, y donde se ejecutaba un plan para eliminar a un pueblo de la faz de la tierra para que no quedara rastro alguno en la memoria de la humanidad, los padres de Tomás se casaron en la ciudad de Timisoara, al suroeste del país, un mes de mayo de 1944. Mientras Rumania ardía en sus fronteras orientales, en la región donde vivían sus padres todavía no se había dado la orden de la solución final. Como todos los judíos de Timisoara, los padres de Tomás tenían horas fijas para salir a la calle o ir de compras; debían bajar las persianas al atardecer —detalla Tomás— y los hombres estaban obligados a abandonar sus casas e ir por un tiempo a “trabajos forzados”, como presos temporarios, a picar piedras y arreglar caminos. Mientras la persecución acechaba, los padres de Tomás se juntaban con amigos en su casa al atardecer, en la cocina para que no se vieran luces desde el exterior y ponían música. Bailaban.

La tesis principal es que la matanza nazi no fue una “demencia colectiva’”, no tuvo nada de locura, y ese es el punto de dificultad al que se acerca el autor: a la idea de que los campos de exterminio formaron parte de la “cordura” del siglo XX europeo, de su racionalidad política, y fue la consecuencia de una cultura de la exterminación verdadera consolidada por una legión de intelectuales.

“Mi padre fabricaba medias en un taller con unas pocas máquinas; mi madre aprendía a cocinar. El embarazo fue tranquilo. En las fotos, se los ve felices. El día que se casaron, brillaban, además, porque eran hermosos”, escribe.

Tomás nació en Rumania el 5 de diciembre de 1946, un año y medio después del final de la guerra. En 2002, regresó a su tierra natal con sus progenitores y buscó el lugar donde estaba enterrado su abuelo Lázaro, el padre de su padre. “Fue solo por mi insistencia en recorrer Sighisoara para saber quién había sido mi abuelo que, gracias al único judío sobreviviente de Auschwitz que vivía en la zona, pude encontrar en la sinagoga uno de los cuadernos de tapa de cuero que había en un escritorio del desván. Estaban pegadas unas páginas amarillas escritas en letra gótica con los nombres de los sepultados en el cementerio judío de Sighisoara. Leí el nombre de mi abuelo. Fui al cementerio en un punto alto del pueblo al final de un camino. Era un terreno baldío, con un portón enrejado caído y varios monolitos dispersos, irreconocibles en su mayoría al estar cubiertos por el moho. Busqué una espátula, acompañado por mi mujer, y comenzamos a raspar una tumba tras otra para poder descifrar con mi hebreo básico el apellido de mi abuelo. Lo encontré y fui a buscar a mi padre que, con mi madre, estaba en un hotel en las afueras de la ciudad”, escribe Tomás.

En la oficina de Tomás pueden verse fotografías de personalidades sobresalientes, como las que tiene del cineasta Werner Herzog y la cantante de jazz Billie Holiday.

“Entré como una tromba y sin respirar le grité: ‘¡Encontré a tu papá!’. Mi padre no recordaba nada, o si se acordaba, lo había olvidado, de su padre fallecido por un cáncer cuando tenía unos siete u ocho años. Mi abuelo era un hombre joven cuando murió. Mi padre, con sus hermanos, contaba que la madre debió enfrentar la vida sola y sin dinero, agobiada por deudas de su marido que había querido abrir un restaurante en Bucarest, convertido en cenizas después de un incendio. Es todo lo que supe de este abuelo que no solo condenó a la miseria a toda una familia, sino que, habiendo enviudado cuando conoció a mi abuela Berta, le ocultó que tenía un hijo de un anterior matrimonio”, escribe Tomás.

—Es lindísima la historia que contás, cuando agarraste del brazo a tu padre y lo llevaste al cementerio y le presentaste a su padre —le digo a Tomás.

—Esa escena fue posible porque me interesé por saber quién era el padre de mi padre. Nunca había visto una foto; me faltaba ponerle un rostro. Mis padres nunca me hablaban de sus años en Rumania, no extrañaban nada, no tenían a nadie además, no dejaron a nadie. En el viaje a Rumania con mis padres fuimos a la casa donde yo nací, la descubrí. Después encontré la sinagoga a la que mi padre iba con su padre, y ahí pude averiguar dónde estaba enterrado. Cuando mi viejo vio la tumba, la abrazó. Abrazó la tumba. “¡Este es mi papá!”, decía.

En 1948, el Partido Comunista se adueñó de la escena política y comenzó una nueva cacería, la del burgués. Rumania pasó del fascismo al comunismo; se fueron los alemanes e ingresaron los rusos. El padre de Tomás Abraham conducía su fábrica de medias y empezó a tener dificultades para conservarla. “Comenzó a desesperarse. A asfixiarse. Pero estaba prohibido salir del país. Los rumanos estaban confinados. Para poder destrabar el cerrojo, el aspirante al exilio debía recibir lo que se denominó con un nombre mágico: la llamada de un funcionario amigo. Llegó la llamada de un conocido de mi padre en la burocracia de Rumania. Mi padre, mi madre, mi tío Alejandro y yo tomamos el tren a fines de agosto en Bucarest hacia Viena y de Viena a Génova para embarcarnos en el Ugolino Vivaldi. Descendimos del vapor el 13 de octubre de 1948; llegamos a la Argentina”, concluye Tomás.

—¿Fuiste bienvenido en la Argentina?

—Bienvenido es poco decir. Había gente que hablaba alemán; mi viejo iba a Once a ver si les vendía medias que él hacía, y la gente lo ayudaba: criollos, judíos, armenios. Había comida. Se podía comer; mi viejo no podía creer la cantidad de comida que había. Cuando él veía un puchero, una carne absolutamente descartable en Argentina, no lo podía creer. Había un montón de judíos, había templos; podían ir al templo, la pasaban bien. Hubo hospitalidad.

—¿Argentina es todavía hospitalaria?

—Sí, hablá con un venezolano. ¿En cuánto tiempo tuvo documentos? ¿En cuánto tiempo te dan un documento en España o en otros países? Acá les lleva muy poco tiempo poder trabajar; también lo saben los bolivianos, los paraguayos. Argentina es un lugar al que se puede venir; estando como está, sigue siendo un país hospitalario. En los tiempos de mis viejos los que venían eran de países de Europa, hoy son los limítrofes. Es un lugar en el que hay gente que viene y vive. Hay un hospital que te atiende. En otros lados no pasa eso, y habla de una cultura de la hospitalidad, de la generosidad, y yo no me lo olvido. Sé también que acá estuvo el proceso, los desaparecidos, actos de crueldad parecidos a los de Auschwitz; acá también tiraron gente de los aviones, pero las puertas abiertas de Argentina no me las olvido.

¿Fuiste bienvenido en la Argentina? Bienvenido es poco decir. Había gente que hablaba alemán; mi viejo iba a Once a ver si les vendía medias que él hacía, y la gente lo ayudaba: criollos, judíos, armenios. Había comida. Se podía comer; mi viejo no podía creer la cantidad de comida que había. Cuando él veía un puchero, una carne absolutamente descartable en Argentina, no lo podía creer. Había un montón de judíos, había templos; podían ir al templo, la pasaban bien. Hubo hospitalidad.

“La escritura de Tomás Abraham, más que judía, es una pregunta por la transmisión: ¿qué podemos hacer para que nuestros muertos no queden en el olvido? ¿Qué hacer con sus memorias? Los judíos responden: ¿qué hacer sino escribir? ¿Qué hacer sino oponer escritura al olvido? En otras palabras, darles dignidad y un bendito recuerdo”, me dice el ensayista Facundo Milman.

—El nazismo existió por el saber. Hubo pensadores como Mircea Eliade, Nae Ionescu y Emil Cioran que crearon el concepto del judío como enemigo de la patria. Se necesitó mucha inversión y energía cultural para crear la imagen de un judío a exterminar. La gente no nace odiando a los judíos; hay que educar, instruir y formar. En Rumania hubo todo un proceso educativo con pensadores de la literatura, el periodismo, la academia y los intelectuales que fue revolucionario en algún sentido porque creó toda una camada de intelectuales, educadores y gente de la cultura que hacía del exterminio de los judíos uno de los eslabones más importantes para instalar la idea de la rumanidad. Hubo una cultura que se construyó y a mí me interesaba entender cómo se construyó esa cultura de deshumanización en Rumania —me explica Tomás.

—Escribís en La matanza negada: «Soy bastante judío porque hay una larga historia del judío rebelde, del que dice que no, del que se pelea con Dios, con los ángeles, como Jacob, hasta el judío bribón, el que se hace pasar por otro». ¿A qué le dijiste y a qué le decís que no?

—Por algo este libro no tuvo absolutamente ninguna repercusión, ni reseña, ni comentario en los ambientes de las instituciones judías. Nada. Indudablemente, mi modo de ser judío es muy solitario. Es tradición para los judíos sostener que no hay judío sin comunidad. Entonces, un judío que no es judío comunitario, ¿qué es? Mantengo la tradición como quiero, cuando quiero. Soy judío porque sí. Soy judío porque soy el que soy como Jehová. Soy judío porque la historia me hizo judío. Hay una historia que tiene un corte abrupto y fundamental que es el Genocidio. Cuando yo pertenezco a un grupo que está señalado y signado como a morir y a matar por haber nacido de tal forma, por ser hijo de mis padres, mis padres hijos de sus padres y solo por eso me van a cremar, yo no puedo decir, “no soy judío”. Yo pertenezco a esa historia. Como Primo Levi pertenece a esa historia, como tantos judíos que estudio pertenecen a esa historia que marca una ruptura. Acá no se trata de calibrar la judeidad de un judío. Yo soy judío, tengo el apellido bastante importante dentro del judaísmo. “Soy judío”, así empieza mi libro.

“Mi madre me enseñó a hablar húngaro. No quería que aprendiera alemán porque los alemanes mataron judíos. Es una pena, porque hubiera podido leer a Hegel en su lengua natal”, cuenta Tomás.

—También escribiste: «Soy judío y necesito a Israel». El 7 de octubre de 2023 aconteció la masacre de Hamás en Israel. Hoy, el gobierno de Netanyahu está desacreditado y hay desconfianza en Palestina. ¿Qué futuro puede construirse?

—Es una pregunta angustiante. Todo es para lamentar: lamentar por Israel, lamentar por Palestina, lamentar por el judaísmo. Hay un momento en que Israel crea un conflicto, como hay otro momento en que los países árabes crearon un conflicto. Israel crea un conflicto desde el momento en que hace un giro político en donde desconoce absolutamente cualquier derecho territorial de los palestinos y avanza sobre los territorios en que viven los palestinos en una política de colonización forzada violenta contra los palestinos y crea una coalición gubernamental donde el judaísmo ortodoxo, el judaísmo fundamentalista y los sectores expansionistas y anexionistas de Israel crean la idea de Israel como dueño absoluto de grandes territorios, y algunos lo legitiman por palabra del Antiguo Testamento y otros por razones de seguridad nacional. Esa situación la creó Israel por sí solo, por una decisión de un gobierno elegido por mayoría, varias veces.

Hay una hegemonía política en Israel de expansionismo que la podrán interpretar como recuperación o como fuere, pero es de expansionismo, y entonces todo el arco político israelí pacifista progresista que en un momento dado hasta 1993 fue a la reunión de Oslo podría haber tenido una posibilidad cuando estaba Yitzhak Rabin como primer ministro de Israel y Yasir Arafat como presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Ahí se pudo pensar algo de convivencia; ese arco político progresista en Israel hoy es muy débil y minoritario. Eso lo creó Israel, eso no es de Hamas. Lo de Hamas es un elemento que pertenece a ese mundo; esa situación ya existía. Hamas es un grupo sospechado de haber colaborado con Netanyahu. Hay dinero que circulaba por Qatar que está siendo investigado. De alguna forma, el gobierno israelí quiere que Hamas siga ahí para dividir a los palestinos en dos, porque eso los debilitaba; que se confronten entre sí no le venía mal según Netanyahu. Hay una corresponsabilidad en la existencia de Hamás.

—¿Por qué el arco político progresista de Israel se debilitó tanto?

—En el año 1994, fui a Israel a la feria del libro, invitado, y estaba Yitzhak Rabin antes de que lo mataran. A Rabin lo mató un israelí. La emigración masiva de la Unión Soviética a Israel, de los rusos que en un momento dado pudieron emigrar a Israel, modificó un poco el espectro cultural israelí hacia una tendencia más racista respecto de los palestinos. Esta es una idea vaga que pienso. Hubo una política más dura hacia los palestinos después de grandes oleadas inmigratorias desde Rusia. También hay una razón más global; después de la caída del muro y de la nueva configuración de las identidades globales que dejaron de dividirse en ideologías políticas como el liberalismo y el comunismo, en todo el mundo empezaron a resurgir nuevas identidades que tienen que ver con identidades territoriales, lingüísticas, religiosas que asumen una intensidad identitaria intensa y extrema.

También el Islam se vuelve guerrero y se vuelve fundamentalista conectado con lo que aconteció con la política de Estados Unidos, de Bush en Medio Oriente. La guerra de Irak. Es decir, la destrucción de pueblos y ciudades en Medio Oriente. La guerra permanente que hay allí y el sufrimiento de los pueblos que no encontraron en el viejo nacionalismo de tipo socialista árabe, el panarabismo que era laico, una salida posible hacia una democracia social más avanzada y encontraron en el islam y en las autoridades religiosas una preocupación por la protección social que no se les dio más el estado y ahí se testeó algo nuevo. Hubo una reacción a la violencia ejercida por países centrales como Estados Unidos y los países que conforman la OTAN. Eso creó terrorismo islámico. Una violencia que se fue multiplicando y que permitió que dentro de Israel hubiera una reacción contra eso favorecedora de los movimientos políticos violentos extremos de expansionismo israelí. Toda la región se volvió guerrera. Esto debilita cualquier tipo de pensamiento político de coexistencia. De todo pensamiento político porque la guerra es el fin de la política, no la continuación de la política, es el fin de la política. La política implica la posibilidad de transformación con la participación de ciudadanos. Cuando eso no va, se mata. Y cuando la salida es matar, no hay política. La política tiene que ver con la vida.

Tomás Abraham, el hombre salvaje

Camus empezó El mito de Sísifo con el suicidio, pero lo terminó con una afirmación de la vida individual en sí misma, deseable justamente por ser “absurda”. “Hace falta más valor para vivir que para matarse”, escribe Camus.

Tomás Abraham es un autor vitalista. Alguien que hace que lo absurdo viva. Mientras Tomás vive, la rebelión contra la oscuridad persiste. Por sostener la absurdidad de la vida, Tomás es un rebelde. Su historia es la de un hombre que se conquista a sí mismo. Su destino le pertenece. El riesgo no lo asusta; al contrario, le parece estimulante. “La vida pierde interés cuando en el juego de vivir no puede apostarse la ficha más valiosa: la vida misma”, escribe Freud.

Toda la región se volvió guerrera. Esto debilita cualquier tipo de pensamiento político de coexistencia. De todo pensamiento político porque la guerra es el fin de la política, no la continuación de la política, es el fin de la política.

—¿Qué estás escribiendo hoy, Tomás?

—Estoy en pleno viaje. Voy a dar un curso después de años de no dar clases en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Este viaje me mueve muchas cosas porque hace mucho que no estoy con alumnos. La última vez que estuve al frente de un curso fue en el 2019 en la Biblioteca Nacional. Después nunca más tuve contacto presencial, y ya no sé cómo es; la gente cambió. Hablo con el rector de la UNTREF y le digo que me preocupa que los alumnos no me miren, porque soy un profesor de pizarrón y tiza y si mis alumnos miran el celular es raro. Yo necesito que todos estemos concentrados.

—¿De qué trata el curso?

—El curso se titula “Pensar lo nuevo”. Lo nuevo es muy viejo. Trato de responder a la pregunta: ¿cómo nació la filosofía? y conecto Atenas con Estados Unidos; otro tema del curso es: ¿cómo nace la literatura? Cuando uno habla de literatura, pienso en la escritura. Francia, siglo XIX, la novela, la prosa. El momento en que la prosa se convierte en una obra de arte. Flaubert, Baudelaire. Tema tres: La década infame, desde el fin de la presidencia de Alvear en 1928 hasta la aparición de Perón en 1943. Si pensamos lo nuevo, esa época fue nueva. ¿Cómo pudo ser que un régimen político que inventó el “fraude patriótico” produjo la época cultural más rica de la Argentina? En literatura, Borges y Arlt. ¿Ensayos? Martínez Estrada, Scalabrini. ¿Pintura? Pettoruti, Berni. ¿Fotografía? Coppola. ¿Arquitectura? Bustillo. El Gran Rex, el Obelisco, Mar del Plata, el primer cine, la primera película tango, los directores de cine, Luis Sandrini, Niní Marshall, Tita Merello. ¿Qué es lo que te hace sentir que en Argentina se hizo algo? ¿El secretario de ganadería o Roberto Arlt?

Hombre de una energía descomunal, que parece tener cien años más de vida por delante, a sus 77 años dice sentirse joven, sigue arriesgando y se lo ve sólido mientras desayuna mirando el río y disfruta de lo que le gusta vivir: padre, abuelo, casado con la misma mujer hace cuarenta años, y después de los treinta y siete años, más de la mitad de su vida, Tomás fue feliz. Un intelectual vigoroso que escribe lo que quiere, como quiere, contra quien quiere, adonde quiere. Después de la charla, dice que tiene que ir a buscar a su nieto al colegio. “Nunca hablé tanto con alguien, fue entretenido el diálogo. Muchas gracias”, aseguró. Después de buscar a su nieto, Tomás prepara una nueva clase.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional