Por MARÍA GABRIELA COLMENARES ESPAÑA

Introducción

Comencé este texto con la vaga idea de mirar de una manera diferente imágenes ya conocidas para mí, aunque no como imágenes fijas —fotografías— sino como imágenes en movimiento —cine—. La imagen cinematográfica, aunque fundada en la reproducción técnica o mecánica de algo que en algún momento estuvo frente a la cámara, no enfatiza la ausencia de su objeto sino que, por el contrario, mediante el movimiento y la secuencia temporal, lo vuelve presente a los ojos de su espectador con cada visionado. La imagen fotográfica suspende el tiempo, hace irrelevantes el antes y el después (Berger, 2007) y nos deja sólo con el instante —»el instante preciso» de Henri Cartier-Bresson—. Con esto, la fotografía enfatiza la ausencia en el presente de aquello evocado por la imagen. ¿Significa esto que la temporalidad queda por completo ausente de la imagen fotográfica? No necesariamente, si considero algunos de mis hallazgos a lo largo del análisis.

Las cinco imágenes que analizo aquí son fotogramas de tres películas producidas por la unidad fílmica de la petrolera Shell en Venezuela: Oleoducto (1952, Henry Nadler), Lucha contra el paludismo (1955, Boris Woronzow) y Venezuela y petróleo III: sus comunidades (1960, Néstor Lovera). La producción de la Unidad Fílmica Shell y la de otras petroleras extranjeras con intereses en Venezuela corresponde a lo que en tiempos recientes los estudios sobre cine han denominado industrial cinema o business cinema, que traduzco aquí como «cine empresarial», esto es, un cine que se inscribe en las prácticas organizacionales de las empresas, las cuales a su vez se insertan en contextos de poder (Hediger & Vonderau, 2009). Durante la primera mitad del siglo XX, compañías petroleras como la angloholandesa Royal Dutch Shell y la estadounidense Standard Oil obtuvieron concesiones para explotar el petróleo en varias regiones de Venezuela. El auge petrolero del país fortaleció y centralizó el Estado, y éste cohesionó la nación. En este proceso, Venezuela construyó una identidad como nación petrolera cuyos dos cuerpos, político y natural, quedaron condensados por un Estado mágico que modernizó a la nación (Coronil, 2002).

La Shell y la Creole hicieron películas dirigidas a sus trabajadores, pero también al público en general. Tenían su propia infraestructura de producción, distribución y exhibición en los campos petroleros, e hicieron convenios con distribuidoras comerciales para proyectar sus películas en cines de toda Venezuela (González & Guilarte, 1992; Filloy, 1995). En las películas empresariales de la Shell venezolana se representa la ciudad, el campo petrolero y el paisaje natural atravesado por carreteras y oleoductos en construcción. Este paisaje se muestra como una zona híbrida en la que se mezclan la ciudad, el campo petrolero y la comunidad rural, en el contexto de la modernización como proceso que conduce a la modernidad. La modernidad es una categoría compleja y problemática, marcada por un sesgo epistémico eurocéntrico desde su definición original como el orden social surgido en Europa desde la segunda mitad del siglo XVIII con las revoluciones industrial y francesa, y en América con la independencia de Estados Unidos. Un rasgo de la modernidad es que separa el mundo objetivo y el subjetivo, y crea una tensa relación entre la Razón y el sujeto, la racionalización y el sujeto (Touraine, 1994). Desde el sesgo epistémico eurocéntrico, la modernidad se asocia con la idea de progreso como la creencia en que la humanidad ha avanzado, avanza y continuará avanzando en el futuro (Nisbet, 1986). La modernidad también se asocia con la idea de la nación como comunidad imaginada limitada y soberana (Anderson, 1993).

Elegí estas imágenes porque en ellas la composición visual sigue un mismo patrón, aunque con variaciones en cada imagen: énfasis en la perspectiva lineal, enfocando un camino u oleoducto cuyas líneas de fuga convergen en el horizonte, a lo lejos; distribución simétrica y regular de las figuras en el espacio, de acuerdo con proporciones muy similares en todas las imágenes. Iré interpretando las imágenes en tres apartados. En el primero, me ocuparé de la imagen que me hizo cobrar conciencia de la recurrencia de ese patrón compositivo y me impulsó a interpretarlo: se trata de un fotograma de la escena final de Lucha contra el paludismo, documental empresarial que presenta el éxito en las campañas estatales para erradicar la malaria en Venezuela, como parte de la modernización del país durante las décadas de 1930, 1940 y 1950.

En el segundo apartado, una imagen de Oleoducto y otra de Venezuela y petróleo III: sus comunidades. Ambas imágenes enfatizan la construcción de oleoductos y la relación de estos con las instalaciones industriales del campo petrolero. En ellas, únicamente aparecen obras industriales o civiles, así como máquinas, pero no los trabajadores petroleros. La primera imagen del apartado muestra una etapa en la construcción del oleoducto Palmarejo-Cardón, que unió los campos petroleros del lago de Maracaibo con las refinerías de Punta Cardón (Shell) y Amuay (Creole Petroleum Corporation). La segunda imagen muestra cómo se conectan los oleoductos con los tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados. En el tercer apartado, las dos imágenes de Venezuela y petróleo III: sus comunidades muestran a los trabajadores enmarcados por el campo petrolero. La primera imagen representa a dos trabajadores cuyo tiempo libre transcurre en las áreas residenciales del campo. La segunda imagen muestra a dos trabajadores enmarcados por las instalaciones de una refinería e incorporados a la producción.

Finalizaré este trabajo con una reflexión sobre cómo los significados presentes en estas imágenes van atravesados por las ideas del orden y el progreso, tal como quedan plasmadas en el patrón de la composición visual que se repite, con variaciones, en cada una de ellas.

1 Tema: la compañía petrolera Shell y el progreso de Venezuela

En esta imagen, el lema de la Shell venezolana —»asociados al progreso de Venezuela»— se superpone al símbolo gráfico de la compañía —una concha marina—, y estos, mediante el uso de la truca (1) se superponen a una toma en perspectiva de una carretera que atraviesa un paisaje de llanura. El patrón de la composición en la imagen es el descrito en la introducción: el punto de fuga se ubica en la línea vertical que atraviesa el centro del cuadro y coincide con la línea del horizonte, ubicada ligeramente por encima del centro horizontal de la imagen. Las líneas son predominantemente rectas y segmentan el paisaje natural en porciones casi simétricas. No hay personajes, sólo la carretera y el paisaje.

La compañía petrolera no está representada en el paisaje, pero sí en los grafismos que se superponen a éste. En el texto, declara su compromiso con el progreso de la nación venezolana. La Royal Dutch Shell se instaló en concesiones otorgadas por el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez, a mediados de la década de 1910 (Coronil, 2002; Tinker Salas, 2009). Como consecuencia de las medidas progresivamente nacionalistas del Estado venezolano en relación con la industria petrolera —incremento en los impuestos a las petroleras extranjeras hasta llegar al 60% de sus ganancias, obligación de construir refinerías y oleoductos en suelo venezolano, luchas sindicales que lograron mejores condiciones para los trabajadores petroleros—, hubo cambios en el modelo empresarial de las compañías. Estos cambios se reflejaron en sus prácticas organizacionales internas, en sus relaciones con el Estado y en sus campañas propagandísticas: las petroleras buscaron presentarse ante la opinión pública como agentes del progreso y la modernización de la nación.

El otro elemento de la imagen es una edificación civil: la carretera. Ésta corresponde al ámbito de las obras públicas de infraestructura. En el siglo XX, Venezuela pasó de ser una nación integrada por regiones aisladas entre sí y poco comunicadas debido a la falta de vías de comunicación que permitieran integrarlas, a una nación atravesada por una red vial que, junto con el fortalecimiento y centralización del Estado, terminó por unificarse e integrarse. Es cierto que los ingresos petroleros del Estado contribuyeron a financiar esto. Sin embargo, una parte de la nueva red vial fue levantada por las compañías petroleras, en sus exploraciones y asentamiento de campos petroleros. Esto propició cambios socioculturales como el reconocimiento de los venezolanos de diferentes regiones entre sí, aunque también dividió al país en dos Venezuela: una en proceso de modernización, predominantemente urbana; y otra que no alcanzó a recibir los beneficios de la economía petrolera, predominantemente rural (Tinker Salas, 2009).

En esta imagen se superponen sobre el territorio de la nación las atribuciones del Estado como representante de la nación, y las atribuciones de las compañías petroleras como representantes de la empresa industrial capitalista moderna. La imagen da el protagonismo a la compañía petrolera como agente modernizador.

2 Primera variación: del paisaje natural al paisaje industrial

La imagen de la construcción del oleoducto al lado de la carretera es muy similar a la primera de la serie, pues muestra una composición casi idéntica. Sin embargo, no es la carretera lo único que atraviesa el paisaje de llanura: en paralelo a ella va una zanja trazada y excavada por el equipo constructor de la compañía petrolera. En el centro de ellas, la gruesa tubería del oleoducto, ya alineada y ensamblada para ser depositada en la zanja, y luego cubierta. Carretera, tubería y zanja convergen sobre la línea del horizonte, creando nuevamente una visión en perspectiva, con distribución equilibrada de las masas. La construcción del oleoducto es una intervención de la industria petrolera —el campo petrolero, el espacio industrial— sobre el ámbito propio de las comunidades rurales —el espacio rural, la naturaleza— y sobre el territorio de la nación. El espacio representado en la imagen, ¿es un espacio híbrido, intermedio, en el que se cruzan la nación y la compañía petrolera; en el que se mezclan ciudad, campo petrolero y comunidad rural?

La carretera es una edificación civil, una obra pública de infraestructura. Para la época en que se hicieron los documentales empresariales de la Shell, la planificación y construcción de la red vial interurbana había pasado a ser una actividad enteramente a cargo del Estado, en el marco de sus políticas públicas. Desde el punto de vista visual, es significativa la cercanía espacial y el trazado paralelo de la carretera y la zanja que albergará el oleoducto: crea una asociación sensorial poderosa entre la actividad del Estado y la de la compañía petrolera, entre la planificación de las edificaciones civiles y las industriales. Al mismo tiempo, este paralelismo puede interpretarse a la luz del contexto como una sugerente representación visual del delicado equilibrio entre los intereses de la nación —representada por el Estado— y los de las potencias occidentales —representadas por las compañías petroleras—, en el marco del orden internacional bipolar que resultó de la Segunda Guerra Mundial.

El oleoducto es una edificación industrial y la compañía petrolera es la encargada de construirlo. Es, como la carretera, una vía de transporte, pero del petróleo crudo, desde las plataformas de perforación hasta la refinería que lo transformará en derivados, y de allí a los puertos. Como la carretera, parte de una planificación, pero a cargo de la compañía petrolera. Su fin es mejorar la productividad, hacer eficiente el transporte del petróleo. Para 1952, año en que fue producido el documental al que pertenece esta imagen, la construcción de obras civiles e instalaciones industriales, era una de las imágenes representativas de la modernización en Venezuela. La construcción no siempre fue una actividad planificada, aunque las compañías petroleras se esforzaron en caracterizarla como tal en sus discursos.

La máquina aparece en primer lugar como automóvil, como vehículo particular de transporte de los ciudadanos. En una Venezuela donde la red ferroviaria cayó en desuso tras el auge petrolero, tener carro era una obligación, pero también un indicio de que sus propietarios se inscribían en los estratos sociales beneficiados por la modernidad, esto es, principalmente, las clases medias urbanas. Se trataba de carros importados o ensamblados en Venezuela con tecnología importada de Estados Unidos o Europa: el auge del automóvil se relaciona estrechamente con la economía importadora producto del auge petrolero. La máquina aparece también como maquinaria de construcción: complicadas grúas, poderosos tractores. No sirve al ciudadano privado sino a la compañía petrolera, aunque esta función queda subsumida en el discurso como una contribución al progreso de la nación: más obras de infraestructura, más progreso; más producción petrolera, más progreso. La maquinaria de construcción es inseparable del trabajo y de la fuerza laboral.

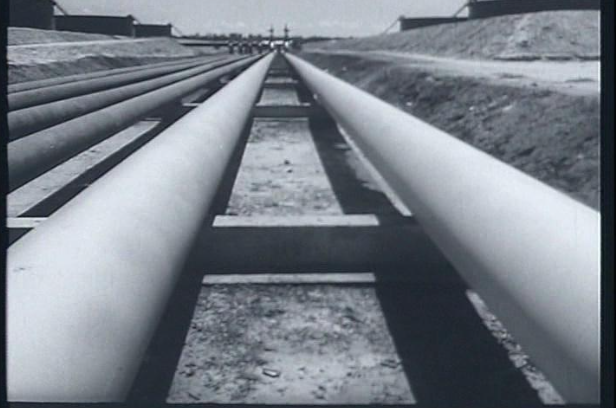

En la otra imagen, los oleoductos paralelos aparecen enfocados en perspectiva, repitiendo la composición de la carretera en la primera imagen de la serie. Estos oleoductos trazan las líneas de fuga que convergen de nuevo sobre la línea del horizonte, allí donde esta se cruza con la línea vertical imaginaria que marca el centro de la imagen. A la línea del horizonte se superponen grandes tanques de almacenamiento de petróleo distribuidos a los lados de las tuberías, y enlazados a éstas por medio de una red de válvulas distribuidoras. Nuevamente predominan las líneas rectas y la composición abstracta, geométrica. No hay personajes en la imagen, sólo estructuras industriales destinadas al transporte y almacenaje del petróleo. No quedan huellas aquí del paisaje natural, que ha sido totalmente transformado en paisaje industrial. Este paisaje industrial se inscribe plenamente en el campo petrolero.

Estas instalaciones industriales fueron construidas por la compañía petrolera, encargada de la producción de petróleo y sus derivados en concesiones otorgadas por el Estado a cambio de un impuesto sobre los beneficios. Al contrario de las obras civiles, estas edificaciones industriales están dedicadas por entero a la producción —en este caso de petróleo y sus derivados. Es la arquitectura del metal y la máquina, estrictamente funcional, construida para la eficiencia y la productividad. Las tuberías del oleoducto ocupan en el lugar que en la imagen anterior correspondía a la carretera, y establecen un paralelo con esta última: son vías de transporte, en este caso destinadas al transporte del petróleo de los las plataformas de perforación a las refinerías y de éstas a los puertos, para exportarlo al mercado mundial. Los tanques son depósitos para almacenar el petróleo en su tránsito entre las diferentes etapas de la producción, en su ruta a dicho mercado. El petróleo entonces es un vínculo que conecta a Venezuela con el capitalismo mundial y con el orden internacional de la posguerra, pero, ¿lo conecta en una sola dirección? ¿Es una operación puramente extractiva? Esto me lleva al problema de la producción de petróleo: ¿es realmente producción una actividad extractiva? Por otra parte: el petróleo es propiedad del Estado, como terrateniente propietario de las tierras de la nación bajo las cuales yace el petróleo. Pero bajo la fórmula de la concesión, comparte el control sobre el petróleo con las grandes potencias europeas y los Estados Unidos, a través de las compañías petroleras. Todo esto en medio del nuevo orden internacional de la posguerra y la guerra fría.

3 Segunda variación: vida cotidiana y producción en el campo petrolero

En estas dos imágenes de Venezuela y petróleo III: sus comunidades, se repite el patrón de las composiciones visuales anteriores, pero con una variante: no se trata ya de una carretera o una zanja que atraviesan el paisaje natural, tampoco de un conjunto de edificaciones industriales desiertas de gente. En la primera imagen de este grupo, el espacio compuesto geométricamente y ordenado por el patrón compositivo es una calle de un campo petrolero, rodeada de viviendas y de áreas verdes, y habitado por dos personajes que circulan por la vía, alejándose de la cámara y avanzando hacia el horizonte —¿ dejando atrás el pasado y avanzando hacia el futuro?—. Estos personajes no alteran el orden geométrico fijado por la composición visual. Al contrario, lo refuerzan al tiempo que introducen la variación con respecto a las composiciones de las imágenes anteriores: los empleados de la compañía petrolera y habitantes del campo petrolero participan de la apertura hacia el futuro, del avance, del progreso.

El orden en el campo petrolero lo fija la compañía. Ésta es al campo petrolero lo que el Estado a la nación. Lo que predomina en la imagen es la zona residencial del campo petrolero, pero al fondo, a lo lejos y en lo alto, se divisan las edificaciones industriales que recuerdan el vínculo con la compañía petrolera. Se trata de estructuras metálicas, con diseño puramente funcional.

En la imagen identifiqué, a la izquierda del cuadro, una calle perpendicular a la que constituye el eje de la composición. Esta calle está bordeada por viviendas que no puedo distinguir claramente, porque aparecen ocultas tras un árbol. No logro distinguir de qué tipo de vivienda se trata: en los campos petroleros había distintos tipos de viviendas, cuya asignación dependía de la categoría de los trabajadores en la jerarquía laboral, pero también de su condición de solteros o casados, expatriados (estadounidenses o europeos) o venezolanos. En cualquiera de estos casos, la vivienda es el espacio de la vida privada de los trabajadores, pero está ubicada dentro del campo petrolero. La compañía, entonces, ordena el trabajo, el ocio y la vida familiar de sus trabajadores. Este orden proviene de una planificación previa: las compañías petroleras insistían, en sus discursos, en el carácter planificado y ordenado de sus enclaves.

Tanto los dos personajes, como la vivienda y las áreas verdes que bordean la calle, e incluso las edificaciones industriales que se divisan a lo lejos, se distribuyen en el espacio y se subordinan, de manera ordenada y planificada, al patrón compositivo de la imagen y a los designios de la compañía petrolera.

En la segunda imagen del grupo se expresa una nueva variación sobre el mismo patrón de composición visual. En esta ocasión, el espacio es el de la refinería, cuyas edificaciones industriales marcan la línea del horizonte, y también se ubican a los lados de una ancha vía interior. Muy pequeños en comparación con las estructuras de la refinería, dos trabajadores le dan la espalda a la cámara —como los dos ciclistas de la imagen anterior— y avanzan hacia lo que parece ser la estructura central de la refinería —o al menos la estructura central en la composición de la imagen—. Una vez más, los dos personajes se insertan en el orden de la composición sin romperlo ni alterarlo. La refinería se inscribe plenamente en los espacios industriales del campo petrolero: es el lugar del trabajo y la producción de petróleo y sus derivados, organizados y puestos en marcha por la compañía petrolera.

La composición visual centra la atención en las edificaciones industriales que enmarcan la vía central. A pesar de la lejanía de la cámara con respecto a estas estructuras, la imagen alcanza mostrar la intrincada filigrana de relucientes válvulas y tuberías, las chimeneas y su apariencia de apretada selva tecnológica. La refinería luce simétrica ordenada y funcional: todo en ella sirve al propósito de la productividad, la calidad, la eficiencia. En la secuencia de la producción petrolera, el papel de la refinería es transformar la materia prima y convertirla en productos derivados: combustible, lubricantes y otros. En este contexto, la máquina es indispensable para producir petróleo y sus derivados. La refinería es el resultado de los llamados «avances tecnológicos» y se asocia estrechamente al trabajo y los trabajadores que la operan. Sirve a la productividad y la eficiencia La legislación petrolera de los gobiernos democráticos venezolanos de 1945-1948, además de aumentar al 50% el impuesto que las compañías debían pagar al Estado por sus ganancias, estableció que éstas debían invertir parte de sus beneficios en construir refinerías en Venezuela. Tal legislación marcó una nueva era en las relaciones del Estado con las compañías extranjeras: es precisamente la etapa durante la cual la Unidad Fílmica Shell de Venezuela produjo sus documentales.

La compañía petrolera es el agente que planifica y ordena los elementos presentes en la imagen. El campo petrolero es el territorio ordenado, administrado y regido por la compañía. A su vez, el campo petrolero —y la acción de la compañía— se inscriben en el territorio de la nación, regido por el Estado.

4 Coda: la modernidad como orden, progreso y espectáculo

Como dije en la introducción, elegí analizar estas imágenes por el patrón de su composición visual: perspectiva lineal que enfoca un camino u oleoducto cuyas líneas de fuga convergen en el horizonte, y distribución simétrica y regular de las figuras en el espacio. Este patrón compositivo se repite, con variaciones, de una a otra de las cinco imágenes.

¿Qué sentido le puedo asignar a tal patrón de composición visual en el contexto de mis categorías —modernidad, nación—? En principio, lo interpreto como un modo de ver que le impone un orden al espacio, a los objetos y a los actores: la carretera, el oleoducto, las calles del campo petrolero y la refinería reordenan el espacio y lo ponen al servicio de la producción, al servicio del control del Estado sobre el territorio de la nación. Mientras que la conformación del paisaje natural es resultado de fuerzas ajenas a la intervención humana, la construcción geométrica de estas imágenes destaca el dominio del ser humano sobre la naturaleza, de acuerdo con principios pretendidamente racionales inscritos en el programa cultural de la modernidad occidental.

Además de construir un espacio en perspectiva, de acuerdo con principios geométricos, este modo de ver también construye en la imagen una lectura del espacio en clave temporal, a lo largo del eje de la perspectiva lineal. Esta manera de componer la imagen define en ella al menos dos planos diferentes:

A) El primer plano es lo más cercano a la cámara. La construcción en perspectiva lo ubica en un tiempo presente.

B) El fondo es lo más lejano con respecto a la cámara —y también al espectador—. Este fondo se ubica sobre la línea del horizonte, en el punto donde confluyen las líneas de fuga y apunta al futuro, que estaría allí donde ya no alcanzamos ver más por la lejanía.

En este vector temporal se mueve el progreso. La composición de las imágenes fija una ruta, un recorrido que se inscribe en el territorio de la nación —la ciudad, la comunidad rural, el paisaje natural— y en el de la compañía petrolera —campo o comunidad petrolera—. La carretera, el oleoducto, las calles del campo petrolero y la vía que atraviesa las instalaciones de la refinería son todas rutas que invitan a dejar atrás el presente y a avanzar al futuro. Es la modernidad como utopía. En todas las imágenes, la clave del progreso está en la industria petrolera, representada por la compañía Shell.

Pero la composición visual es también una construcción abstracta que le imprime una cualidad estética a la percepción de la realidad social que tenemos a través de las imágenes. Es la modernidad como espectáculo.

(1) La truca es un dispositivo que se emplea durante la posproducción cinematográfica sobre soporte fílmico. Se utiliza para añadir efectos especiales a la imagen, créditos, títulos, etcétera.

*La Dra. María Gabriela Colmenares España es Profesora Asociada de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Estudiosa de Teoría y Análisis del Cine. Investigadora Asociada (UCAB) y Doctora en Estudios Socioculturales. (UABC).