Por JOHANNA PÉREZ DAZA

Un gigante camaleónico, un monstruo acechante, un árbol seco de espesas raíces son las metáforas que hemos utilizado para aproximarnos a la pobreza en relación con la fotografía y su representación visual de la que se desprenden algunas funciones como el registro, la información, la documentación, así como la denuncia, la indignación y el llamado de atención que tiene la imagen como núcleo. También podemos comparar la pobreza con una enfermedad mortal y dolorosa de la que muchas veces solo percibimos los síntomas, que se atiende superficial y erróneamente, sin llegar a la médula. De manera que se colocan pañitos de agua tibia sin dar con la cura, entendida como un verdadero cambio en múltiples sentidos y direcciones.

Es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho, detrás de lo visible de esta enfermedad, subyacen las formas de percibirnos, de cómo nos vemos y pensamos como nación y hacia dónde queremos ir. Aunque intentemos voltear el rostro, está ahí. Es ese golpe en la ventana del carro de alguien que pide y que incómoda o conmueve, molesta o estremece, según sea el caso, el ánimo y las condiciones del momento. Nos arropa en menor o mayor grado y, desde la fotografía, nos hace replantearnos a Susan Sontag al constatar que ya no estamos Frente al dolor de los demás, sino que “estamos registrando nuestros propios dolores” (Juan Toro, 2019).

La pobreza se mide en términos económicos y materiales; en expresiones directas y otras menos frontales —como el “hambre invisible o silencioso” (la desnutrición) planteado por Jean Ziegler—; en la decadencia de los servicios públicos que se tornan precarios e insuficientes. También en la falta de oportunidades, el exterminio de toda posibilidad de pensarnos diferentes y la destrucción de la esperanza («Abandonar toda esperanza, quienes aquí entráis» es la inscripción de la puerta del infierno en el canto III de la Divina Comedia de Dante Alighieri).

La complejidad de este tema hace que muchas veces nos quedemos en su manifestación visible debajo de la cual hay causas invisibles, olvidadas y solapadas ante urgencias aparentemente mayores. Es aquí cuando el arte y, concretamente, la fotografía, ofrecen otras lecturas pues como afirma Sonia Berger “La fotografía tiene la cualidad de visibilizar lo invisible”, una idea sostenida anteriormente por Roland Barthes: “Una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos”.

Resulta un contrasentido que debajo de la pobreza visible se encuentren grandes reservas de petróleo. A finales de los años 60 y principios de los 70, Paolo Gasparini registró —además de las situaciones de los indígenas y campesinos— la miseria y devastación que bordean al llamado ‘oro negro’, cuya explotación cambió la historia nacional. En La niña de Mene Grande, (1971), Los hijos del petróleo (1976) y otras fotografías mostró el drama del estado Zulia y sus grandes desigualdades.

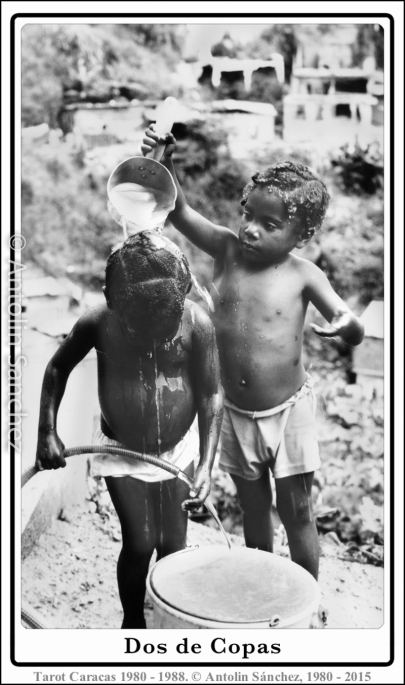

Tarot Caracas | Antolín Sánchez©

En la década de los 80 Antolín Sánchez desarrolla algunas series en las que toca tangencialmente el tema de la pobreza como parte del caos de la ciudad en La caída de Babilonia (1984-1987) y Tarot Caracas (1980-1988) en las que destacan imágenes con una carga simbólica que, simultáneamente, insinúa e interpela, haciendo reconocible cierta información y dejando otra a la interpretación.

Más allá de lo obvio, algunas propuestas fotográficas han tratado otras dimensiones de la pobreza que tienen que ver con situaciones concretas que exponen otros matices, es el caso de los trabajos realizados en las cárceles. Ana María Arévalo ha desarrollado Días eternos (2017) en el que se sumerge en la vida de las mujeres dentro de las prisiones y centros de detención preventiva en los que impera la aglomeración, la precariedad, algunas duermen en el suelo o en delgadas colchonetas que comparten con otras. Aunque muestra otras aristas (sus relaciones, vivencias y cotidianidad), la pobreza dentro de estos espacios se hace evidente. Desde la fotografía objetual y la serialidad, Marianne García-Gallo realiza 5 galones (2014) donde muestra el hacinamiento en las cárceles a tal punto que un recipiente de 5 galones se convierte en el único contenedor de las pertenencias de la población reclusa. “5 galones es la capacidad cúbica de estos tobos o cubos. Cada uno de ellos, pertenece a un preso. Cada uno de ellos representa su identidad, su espacio físico, su espacio interior… su libertad”, sostiene.

Devaluación y hambre, las dos caras de nuestra moneda

No se puede examinar la pobreza sin considerar los aspectos económicos y políticos que la definen. En los últimos años, en Venezuela ha prevalecido un sistema que combate la desigualdad, igualando a su población en las penurias, las carencias y el deterioro. Una moneda devaluada, hiperinflación e indicadores que, aunque no se comprenden cabalmente, cada ciudadano siente en su cotidianidad. En este sentido, la fotografía directa da respuestas que se complementan con imágenes que, teniendo la fotografía como punto de partida, buscan otros acercamientos.

Para explicar la inflación Arlette Montilla realiza un diario visual sobre la disminución de la compra mensual de productos básicos. 10.000 Venezuela es el nombre de esta serie compuesta por 16 gráficas —efectuadas entre enero de 2015 y enero de 2018— como un ejercicio comparativo que, sin pretender ser estadístico, permite visualizar la drástica caída del poder adquisitivo del venezolano. Las fotos fueron tomadas en un rincón de su cocina donde solía descargar la compra semanal. En la primera hay alrededor de treinta productos, incluso carne y pollo. La hizo mientras se sentía indignada porque había gastado casi un salario mínimo de 10 mil bolívares para la fecha (unos 1.587 dólares de la entonces tasa protegida de 6,30). A medida que avanza la serie, la cantidad de productos disminuye hasta desaparecer y dejar unos billetes inservibles que ya nada pueden comprar.

En 2018, Carlos García Rawlins, fotógrafo de la agencia Reuters, mostró la cantidad de billetes que se requieren para adquirir un producto. Tomó como referencia un supermercado de un barrio de Caracas donde para comprar un pollo se necesitaban 14,6 millones de bolívares; 5 millones para un kilo de tomates; 2.600.000 para un rollo de papel higiénico, 2.500.000 para un paquete de harina de maíz, y así sucesivamente. En aquel momento se había anunciado la supresión de cinco ceros a la moneda y el salario mínimo mensual rondaba un dólar al cambio paralelo. Estas fotos permitieron ver lo que tantas veces cuesta explicar y entender al traducir en imágenes las magnitudes de la crisis económica nacional.

Carlos García Rawlins muestra cuántos billetes se necesitan para comprar un producto | Carlos García Rawlins©

Más allá de la fotografía directa, otros trabajos recurren a intervenciones, collages y fotomontajes. Es el caso de Ricardo Arispe quien, entre 2017 y 2018, realiza la serie #ConoMonetario|#CoñoMonetario en la que interviene los billetes superponiendo los productos que se aspiran puede comprar, dejando al descubierto la devaluación, las distorsiones y pérdida de valor de la moneda nacional y su iconografía. Jesús Briceño viene ejecutando desde hace varios años el proyecto Bolivarte, una indagación en distintos formatos donde cuestiona la identidad y la memoria histórica del país a través de intervenciones de monedas y billetes como parte de un discurso que visibiliza su fragilidad y volatilidad. En sintonía, Mario Goncalves ha realizado varias propuestas postfotográficas en las que toca temas de la dinámica nacional, en 8 de cada 10 se vale de la repetición y la apropiación para representar las colas que durante años padeció el 80% de los venezolanos para acceder a productos de primera necesidad.

Xiomara Jiménez ha profundizado en la pobreza a través de su trabajo Precario (2018) que incluye la serie Los platos. De lo precario a lo incomible. Homenaje a Brueghel El Viejo, en el que toca directamente el tema de la alimentación. Comenta que esta obra “…es una suerte de narración, que empieza con lo precario, la comida empobrecida, de las patas de un pollo se puede sacar una sopa o un puñado de granos que no prosperaron, hasta llegar a lo incomible, que está representado en el plato con carbón, el plato con hielo, o con un trapo doblado de tal forma que parece una caracola”. Sus trabajos no solo utilizan la fotografía como medio expresivo, sino que aprovecha otros medios y soportes que dejan ver la confrontación al poder: “Comer no es un beneficio, comer es una necesidad. Es deber del Estado procurar que sus ciudadanos coman. No es un beneficio por el cual tú tienes que tener un carnet y hacer una cola”, afirma la artista. Enfocar esta arista significa excavar en una de las capas más profundas de la pobreza, una que golpea directamente al estómago.

“El futuro es el lujo de quienes se alimentan”, afirma Martín Caparrós en su libro El hambre (2014). Esta sentencia emparenta el hambre con el porvenir, y la pobreza con una condición incierta que ha sido representada de diferentes formas. La fotografía presenta lo que se ve y lo que no se ve de ella, no solo las ruinas evidentes, sino el deterioro y la falta de mantenimiento de las estructuras y lo que ellas soportan (como el techo caído de la Ciudad Universitaria de Caracas) o el retorno de enfermedades que se creían controladas en el país (sarampión, difteria, tuberculosis, malaria). Son imágenes que nos recuerdan que la pobreza es vivir en vilo, a punto de caer y despeñarse. Es una suma de azares, incertidumbres y amenazas que a veces adoptan formas gigantescas y camaleónicas, otras se camuflan o a penas se insinúan alternando lo visible y lo invisible, las entrañas de un problema complejo que la fotografía ha abordado desde múltiples ángulos y, aunque duela e incomode, son el testimonio de una época y un país.

Referencias:

-Berger, Sonia (2016). https://docplayer.es/50390726-Jon-uriarte-por-roberto-villalon-03-sonia-berger-por-andrea-josch-05-martin-parr-por-ruben-arias-07.html

-Caparrós, Martín (2014). El hambre. Anagrama.

-Hernández, Tulio (2000). La mirada del otro. Caracas en cuatro duplas fotográficas de la revista Life. En: Extra Cámara N° 16.

-Jiménez Xiomara (2018) Entrevista, “Nos han hecho tragar la pobreza” https://prodavinci.com/xiomara-jimenez-nos-han-hecho-tragar-la-pobreza/

-Kaplún, Mario (1994). “Ni impuesta ni amada: la recepción televisiva y sus tierras incógnitas”, en Anuario ININCO N°6, UCV, Caracas.

-Marcano, Vladimir y Raven Charlotte (2017). El Mal, Editotial RM, México D.F.

-Pérez Daza, Johanna (2019). Al encuentro. Reconocimiento y oportunidad. En: catálogo de la exposición Al encuentro, Sala TAC, Caracas.

-Pignataro, Claudia (2011). Henrique Avril: Los rostros del desolvido. Monte Ávila Editores latinoamericanos, Caracas.

-Toro, Juan (2019). Entrevista, “Estamos registrando nuestros propios dolores” https://prodavinci.com/juan-toro-estamos-registrando-nuestros-propios-dolores/

El resto de las citas corresponden a catálogos, textos de sala y declaraciones de artistas.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional