Por JOHANNA PÉREZ DAZA

Varias generaciones de venezolanos crecimos repitiendo que somos un país rico. Revestido de lección escolar, este caletre superficial y engañoso afianzó y distorsionó muchas ideas aprovechadas por los partidos políticos que en sus campañas han exaltado la visión de la pobreza y su superación, de manera que podemos ser un país utópico, en desarrollo y permanente construcción; o un fracaso inexplicable que vuelve sobre sus ruinas en un ciclo interminable. En cualquier caso, la pobreza parece un árbol del que solo vemos las ramas secas y frágiles pero no las raíces profundas y enmarañadas que la sostienen, si cabe la expresión.

Vale preguntarnos hasta qué punto cierto tipo de fotografía ha contribuido a consolidar la pobreza en vez de denunciarla. Las imágenes también signan y afianzan prejuicios. La típica foto del indigente ‘tirado’ en el piso, el niño barrigón a causa de los parásitos, el retrato de una mujer triste rodeada de muchachitos de todas las edades y tamaños —al mejor estilo de La madre migrante (1936) de Dorothea Lange— y, más recientemente, imágenes de personas comiendo de la basura, terminan distorsionadas o vaciadas de significado. La incomodidad se alterna con la insensibilidad. De tanto ver la pobreza ya no la miramos, se camufla en el paisaje cotidiano y muchos se vuelven indiferentes.

Desde afuera

El gigante camaleónico y caprichoso con el que hemos comparado la pobreza se torna exótico y llamativo desde la distancia llegando a ser considerado un mito o exageración que amerita ser vista con ojos propios, echando mano a la sentencia bíblica que emparenta la mirada con la irrefutable veracidad exigida por Santo Tomás: ver para creer. Cual ‘Monstruo del lago Ness’, la pobreza en Venezuela produce extrañamiento e incredulidad en algunos fotógrafos extranjeros a quienes les cuesta creer su magnitud y se acercan para constatar en primera persona que no es una leyenda ya que, después de todo, es difícil comprender sus dimensiones en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Vista así, ya no solo es comparable con un gigante, sino con monstruo que acecha y destruye.

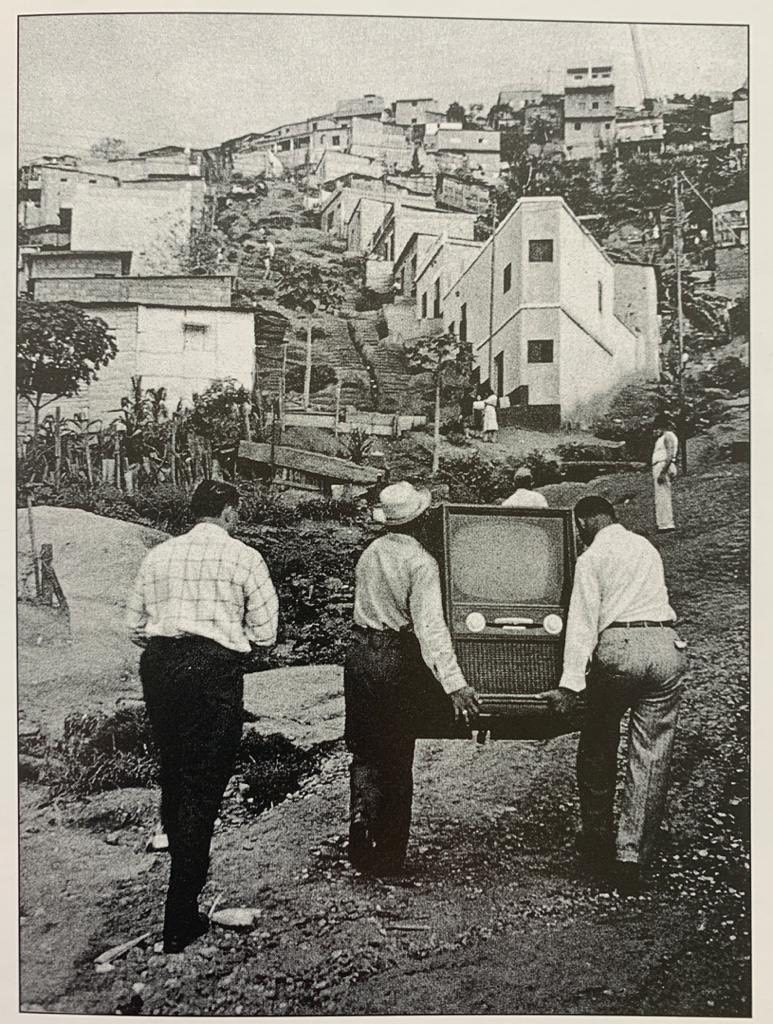

Fotografías del húngaro estadounidense Cornell Capa, miembro de Magnum Photos, publicadas en la revista Life (27 septiembre, 1954), muestran las contradicciones y posibilidades de Caracas, una ciudad que pudo ser y no fue, el auge de edificios y urbanizaciones que tienen como telón de fondo abundantes ranchos amuñuñados. “Televisión en el arrabal” es la frase que acompaña a una foto en la que dos hombres cargan el para entonces novedoso aparato que, a diferencia de la nevera, viene con todo lo necesario[i] y por eso se posicionó en hogares donde eran notables otras carencias. “El esplendor del artefacto contrasta a todas luces con el aspecto pobre y rural del lugar”, apunta Tulio Hernández (1997).

El artista chileno Alfredo Jaar desarrolló el proyecto La cámara lúcida (1996) mediante el cual ofreció cámaras desechables a los habitantes de Catia para que fotografiaran su comunidad, con sus defectos y bondades, como opción ante el rechazo inicial de quienes no solo se sentían estigmatizados por el retén de Catia, sino que también interpretaban como una imposición la instalación del Museo Jacobo Borges. Este proyecto artístico y comunitario implicó la participación de los vecinos quienes, finalmente, lograron retratar y sentirse retratados. Sus fotografías se expusieron en el museo: “La exhibición fue alargada y duró seis meses. Vino toda la ciudad de Caracas a verla, a admirar los frutos de su comunidad. Su crítica a los indigentes, a la basura, a la cárcel, todo estaba allí, en las imágenes. Pero también la belleza de su gentes y sus paisajes”, comenta Jaar.

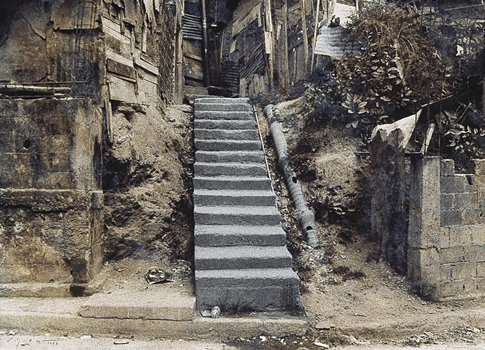

La Contrahuella | Edgar Moreno©

Desde Suiza y Brasil, “Nicolas Savary en Barrios de Caracas (2007) y André Cypriano con Caracas Shanty Town (2003) se adentran en las comunidades populares, examinando sus matices, encontrando coincidencias con realidades más amplias, evidenciando que algunos problemas —como la inseguridad y la pobreza— no son exclusivos, pero pueden ser similares. El trabajo de Savary resulta una bisagra entre el enfoque interno y externo, la cercanía y la distancia de quien se integra sin llegar a camuflarse; mientras que en las imágenes de Cypriano se balancean situaciones que rondan el riesgo, enmarcadas en la creatividad y afecto de las relaciones” (Pérez Daza, 2019).

Meridith Kohut, corresponsal de The New York Times asentada en el país desde hace varios años, ha documentado distintas situaciones en las que la pobreza asoma su rastro voraz. Entre sus reportajes más dramáticos destacan el velatorio de un bebé que falleció a consecuencia de una falla cardiaca provocada por la malnutrición, y el de pacientes esqueléticos en un pabellón psiquiátrico con poco financiamiento y escasez de medicamentos. Son imágenes incómodas y estremecedoras que revelan al exterior las dimensiones de la crisis de los últimos años.

Caracas es Caracas

Planteamientos autorales han abordado la capital venezolana desde distintos ángulos, en algunas ocasiones la pobreza aparece sugerida, en otras es estruendosa, o es representada a partir de aspectos que van desde lo general a lo estrictamente local. En La contrahuella (2007), Edgar Moreno se adentra en las contradicciones de la ciudad vista como un sistema caótico a partir de las complejidades de los barrios y el paisaje urbano. La escalera es un punto recurrente en sus fotografías, entendida como espacio público y multifuncional, válido para todo y todos: da la bienvenida, sus escalones se convierten en asientos y, en oposición a los rascacielos y penthouses, en los barrios cuanto más alto menos favorecido. “Moreno propone que mientras más alto se vive en los barrios, peor se está; ascenso es descenso, lejanía de los servicios de la ciudad formal”, señala Susana Arwas. La escalera del barrio también aparece frecuentemente en los trabajos Imágenes de La Ceibita (1976-1983) de Carlos Germán Rojas y Somos Nosotros mismos (2009) de Daniel Camacaro, como espacios de proximidad y encuentro.

El rancho es otra expresión de la inventiva surgida de la necesidad. En Residente Pulido. Ranchos (2003) Alexander Apóstol fotografía los edificios-ranchos construidos como una fortaleza según las necesidades inmediatas de una población que, desde los años 70 hasta hoy, se ha movilizado a la capital desde zonas rurales y periféricas, atraída por el espejismo de mejores condiciones. En Ciudades de arriba (2002), Iván Maya también se detiene en el rancho, pero esta vez en la singularidad y vistosidad de sus fachadas, exponiendo un inventario visual a través de fragmentos que problematizan los límites éticos y estéticos, las tensiones, paradojas y reinvenciones de estas viviendas informales desde la variedad de colores, materiales y estructuras que las soportan.

Lugares específicos de la urbe caraqueña refieren otras características y escalas de la pobreza. Es el caso de la famosa ‘Torre de David’, considerada en su momento como un inmenso barrio vertical, resumen de la decadencia económica de un proyecto inconcluso. Este rascacielos invadido y en ruinas fue fotografiado por la dupla Angela Bonadies-Juan José Olavarría, Alejandro Cegarra, Douglas Monroy, entre otros.

Fotografía para el reportaje «Venezuela colapsa y sus niños mueren de hambre» del diario The New York Times | Meridith Kohut©

El río Guaire es otro lugar puntual al que se asocian ideas colindantes con la pobreza. En 2009 Amada Granados realizó una irónica serie en la que confronta las promesas incumplidas y el colapso de los servicios públicos. Valiéndose de la puesta en escena construyó fantasías de confort social a orillas del contaminado río en el que los personajes toman el sol y disfrutan, mientras los desechos bordean el delgado límite de la indiferencia y la resignación.

Trabajos como Caracas Postcards (2018) de Vasco Szinetar y Cerrado (2017) de Azalia Licon muestran la decadencia y devastación de la ciudad. En el primero sus habitantes deambulan desolados y cabizbajos, agobiados por una crisis que se hace patente en las calles y en las personas, ambos deteriorados y desamparados. En el segundo, se registran los establecimientos comerciales cerrados como consecuencia de la paralización de la economía. Las fachadas de negocios cerrados, en días y horarios laborales, son la huella de su existencia y su destrucción.

Monte y culebra

A mediados de los años 70 se crea El Grupo, un movimiento fotográfico que presenta una mirada crítica sobre la Venezuela de entonces. Sus miembros (Luis Brito, Ricardo Armas, Alexis Pérez-Luna, Vladimir Sersa, Jorge Vall y Fermín Valladares) recorren los pueblos y descubren los rostros y paisajes de un país que no se reduce a su capital. Y es que entender la amplitud de la pobreza implica verla más allá de la centralidad geográfica y abarcar los lugares recónditos y las realidades menos exploradas que, a primera vista, tal vez no se asuman como pobreza pero donde ésta se presenta incluso con mayor crudeza. Algunos fotógrafos nos muestran las drásticas situaciones que se viven en el interior del país y las historias arropadas por este monstruo de varias cabezas y numerosos tentáculos. En Carabobo, por ejemplo, el fotógrafo Luis Cabrera se ha acercado y hecho seguimiento a quienes viven en la indigencia.

«Televisión en el arrabal» | Cornell Capa©

Luis Lares (Hombres de carbón), Joaquín Cortés (El oro de El Dorado) y, más recientemente, las fotoperiodistas Fabiola Ferrero y Dagne Cobo han documentado el intrincado mundo de la minería en el estado Bolívar, el modo de vida de los mineros, las consecuencias y riesgos de esta práctica, sus efectos en el entorno ambiental y social, así como el crecimiento de minas ilegales.

El Zulia, el gran estado petrolero, encierra altos niveles de pobreza arropados por las singularidades de la región. Las caras ocultas del hambre en la Guajira venezolana (2016) de Dagne Cobo mostró la aridez del extremo norte de Venezuela a través de historias de vida de los wayúu, madres que han visto morir a sus hijos, viviendas carentes del mínimo acceso a los servicios básicos, ancianos desasistidos. También en el estado Zulia, Vladimir Marcano desarrolló su ensayo fotográfico El Mal (2016), específicamente en Barranquitas, el pueblo con el mayor foco genético de la Enfermedad de Huntington (EH) en el mundo, en el que la miseria, el olvido, el abandono y la precariedad empeoran el padecimiento. El recorrido visual incluye ranchos de zinc, paisajes devastados, calles polvorientas y el interior de algunas viviendas, acompañados de retratos e impactantes testimonios visuales. Al respecto, la periodista británica Charlotte Raven, quien sufre la enfermedad, comenta: “No puedo imaginar nada más terrible que ser pobre y sufrir EH. La pobreza amplifica significativamente, en cada etapa, los elementos tormentosos de esta enfermedad”.

Esta acotada selección de trabajos da cuenta de cómo la pobreza se ha mantenido en el tiempo, aunque su representación fotográfica cambie y se diversifique, lo que plantea preguntas punzantes de difícil contestación ¿Es una forma de control social?, ¿Es posible su superación? ¿Para qué visibilizar la pobreza? ¿Cuánto más nos toca mirar?

[i] Mario Kaplún comparte la explicación de una señora que en su precaria vivienda cuenta con televisor, pero no con refrigerador: “La nevera, doctor, hay que tener con que llenarla; en cambio el televisor ya viene con todo adentro”.

Primera parte de este ensayo:

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional