En recientes artículos, he venido tratando de comunicar, en lenguaje diáfano y sencillo, la justicia transicional en Uruguay (https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/la-justicia-transicional-en-uruguay-en-el-transito-de-la-dictadura-a-la-democracia/), en la Argentina (https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/la-justicia-transicional-en-argentina-en-el-transito-a-la-democracia/) y en Chile (https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/la-justicia-transicional-en-chile-en-transito-hacia-la-democracia/). En ellos, he puesto de manifiesto las condiciones previas políticas y sociales en que esos países se encontraban antes de la instauración de dictaduras militares, el comportamiento inhumano y cruel de los dictadores, sus crímenes más repugnantes y los primeros pasos que se dieron para “redemocratizar” -así califica el autor Andrés Del Río el tránsito hacia la democracia- mediante la aplicación de mecanismos de justicia transicional.

En efecto, en el Cono Sur, cuando los aparatos represivos dictatoriales anticiparon el cese de sus gobiernos, y que, con el advenimiento de la libertad, se les llevaría ante los tribunales, buscaron fórmulas para evitar ser procesados, valiéndose para ello de la promulgación de leyes que les mantuvieran impunes y fuera de la larga mano de la justicia. Así se ve cómo en la Argentina y en Chile los militares se ampararon en leyes de perdón o de amnistía, mientras que en el Uruguay fue la naciente democracia la que dictó la llamada Ley de Caducidad para impedir la persecución penal de los autores, generando una importante controversia y debate, pues garantizaba la impunidad de éstos.

Con base en tales instrumentos, esos personajes se sentían protegidos pero, con la consolidación de la democracia, tales leyes fueron declaradas inconstitucionales, y dictadores como Juan María Bordaberry en Uruguay, y Jorge Videla y Emilio Eduardo Masera en la Argentina, fueron enjuiciados y condenados por los tribunales; y en Chile, un caso emblemático lo constituyó el de la «Caravana de la Muerte» -una serie de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1973-, por el que el general Sergio Arellano Stark y otros oficiales fueron encontrados culpables. Las peripecias del general Augusto Pinochet, desde su detención en Londres en 1998 hasta su repatriación a Chile, son suficientemente conocidas.

Aparte de la acción de la justicia, en los citados países se crearon comités o comisiones destinadas a investigar los crímenes cometidos e identificar a los autores de los mismos, así como para establecer reparaciones a los daños sufridos por las víctimas de las dictaduras y sus familiares. Con sus altos y sus bajos, los regímenes democráticos del Cono Sur han intentado calmar los deseos de justicia por medio de la justicia transicional, en búsqueda de la paz y de la reconciliación.

Ahora bien, a raíz de todo esos procesos, surgen incógnitas. Las víctimas, de manera general, y partiendo desde la subjetividad de cada una, aspiran al castigo implacable de los autores, incluso hasta con la pena de muerte aunque esta sea constitucionalmente prohibida; y que, además, se les confisque la riqueza obtenida al amparo del poder.

Los victimarios, por su parte, desconfían de la vigencia de las leyes de protección de la impunidad que pudieran haber sido dictadas, y temen que sean anuladas por tribunales parciales e independientes, o derogadas por nuevas leyes, en cuyo caso, podrían sean enjuiciados, remitidos a estrictas cárceles con vestimenta color naranja y despojados de sus inmensas fortunas.

Ante esos escenarios conviene decir lo siguiente:

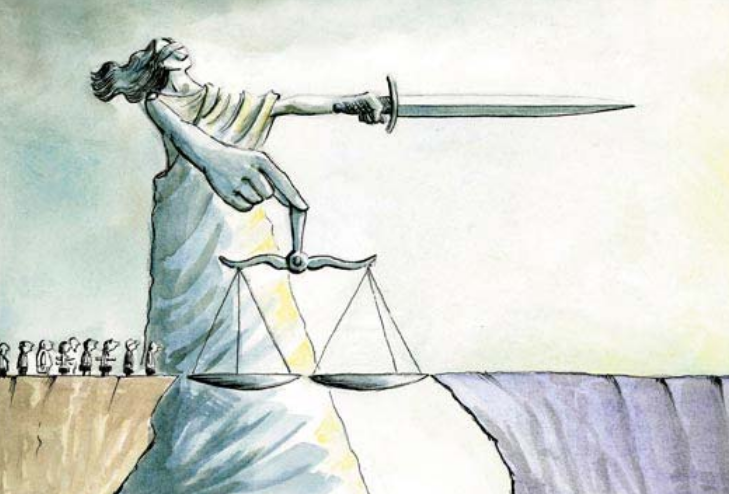

La salida de una dictadura asesina y corrupta tiene costos para los miembros del régimen que hayan incurrido en delitos contra los derechos humanos y corrupción. Para ello, es necesario que tanto estos como los sectores democráticos entiendan la necesidad de una transición y, además, que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar y, para ello, los mecanismos de la justicia transicional son indispensables para que el proceso fluya con respeto a las garantías que rigen en un Estado de Derecho; y una de ellas es la presunción de inocencia, es decir, el principio legal que establece que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un juicio justo y con las debidas garantías procesales.

La otra garantía es el derecho de toda persona a ser juzgada por un juez natural, independiente e imparcial, que asegura que toda persona tenga un juicio justo y equitativo, libre de influencias externas, prejuicios o conflictos de interés, protegiendo así la integridad del sistema judicial y los derechos del acusado.

Frente a la existencia de esas dos garantías, las víctimas y sus familiares tienen que controlar sus deseos de venganza a ultranza y confiar en la aplicación de la justicia. Puede ser que, en un juicio imparcial ante un tribunal, aquel a quien consideraban culpable no pueda ser condenado por ausencia de pruebas, y tendrán que aceptar el veredicto; y por su parte, los victimarios deben perder el temor de enfrentarse a una justicia administrada con las garantías indicadas. El hecho de ser enjuiciados no hace presumir que serán condenados. Todo dependerá de las pruebas aportadas.

La otra incógnita que presenta la justicia transicional es el tiempo en que efectivamente se determinará la culpabilidad. Es imprevisible pero, vista la experiencia de los países del Cono Sur, los tribunales han funcionado condenando y absolviendo, y las comisiones han dado sus frutos para la determinación de culpabilidades de los autores de delitos y el resarcimiento de las víctimas.

Sólo así se podrá conducir el tránsito de la dictadura a la democracia, a la paz y la convivencia.