Hablar de la Filosofía en Venezuela reviste serios problemas. El primero se centra en la dificultad para estudiar la producción de la época colonial. Durante ese largo período, la Filosofía estuvo restringida casi exclusivamente a las Universidades y Seminarios, como sucedió en gran parte de toda la América Colonial. Ese largo trayecto del pensar venezolano ha sido muy poco estudiado y difundido, salvo honrosas excepciones.

No pretendo realizar un análisis pormenorizado de cada etapa, esto es, colonial, inicio de la vida republicana y actualidad, no solo por razones de espacio y tiempo, sino porque el propósito principal de esta ponencia es enfatizar en algunas de las relaciones que guarda la actividad y desarrollo de la Filosofía con los tropiezos y bamboleos de la política que han signado nuestra historia. No hablo de un pensamiento propio precolombino, puesto que nuestra población indígena fue muy pequeña en comparación con otros países de América. Hay estudios sobre todo de las lenguas indígenas, algunas de ellas aún habladas en la región de la Goajira y al sur del país.

Durante los años noventa del siglo pasado, el Dr. Ángel Muñoz, Universidad del Zulia, comenzó un proyecto que denominó Programa de Rescate del Pensamiento Colonial, que no contó con todo el apoyo necesario; hubo quienes decían que eso “no era Filosofía”. Sus investigaciones le llevaron a escudriñar archivos y viejos manuscritos que, sobre todo, historiaban el nacimiento y formación de la Universidad de Caracas, hoy, Universidad Central de Venezuela. Este Programa de Rescate del Pensamiento Colonial de Muñoz es de obligatoria lectura y referencia, si se quiere conocer en detalle cómo y dónde se impartía Filosofía en Venezuela durante el período colonial. En lo que sigue trataré de señalar algunas de las corrientes estudiadas durante esos años.

Cuando Venezuela ingresa al siglo XIX, también encuentra la puerta de acceso a la Filosofía cultivada hasta ese momento, principalmente las ideas de Descartes, Hume y otros filósofos de destacada producción e importancia en la Filosofía Moderna. Este siglo discurre lleno de pugnas sociales y políticas que, como no es para menos, se reflejan en todo el ámbito cultural del país.

El año de 1830 se inicia Venezuela como Nación completamente independiente, pues formó parte de la Gran Colombia, proyecto bolivariano que perduró desde 1819 hasta su disolución en 1830. En el mes mayo de 1830, fue instalado en la ciudad de Valencia el Congreso homónimo con el fin de decidir sobre la separación de Venezuela de la Gran Colombia; nació entonces el Estado Venezolano bajo sanción de una nueva constitución. Desde ese momento Venezuela se adentra en una nueva etapa repleta de regímenes despóticos y de caudillos a cuál más veleidoso, lo cual supone un fuerte obstáculo para el desarrollo normal de una nueva sociedad.

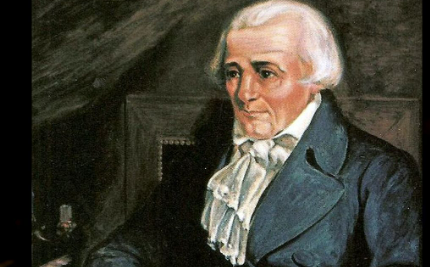

Debe citarse en este momento a don Andrés Bello y sus contribuciones a la Filosofía, como bien indica García Bacca; pero hay una figura, solo desde hace poco tiempo rescatada, no menos digna de ser traída aquí: el pensador Juan Germán Roscio. En 1810, la intensa actividad como jurista de Roscio lo convierte en uno de los principales y fundamentales redactores de documentos cardinales de nuestra Independencia: tales son el Acta del 5 de Julio y el célebre Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela. Realizar una reflexión sobre Roscio a doscientos y más años de El triunfo de la libertad sobre el despotismo viene a ser una reivindicación de la civilidad en el contexto del momento histórico que nos ha tocado vivir.

La Biblioteca Ayacucho, ese maravilloso éxito editorial de la Venezuela posible, publicó el libro de Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en 1994, cuyo estudio crítico fue realizado por Domingo Miliani, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas como profesor de Castellano, Literatura y Latín, excelente ensayista y crítico literario. En ese estudio, de imprescindible lectura para quienes deseen comprender el pensamiento de Roscio, Miliani hace un recorrido por la Colonia, la Ilustración y la Modernidad que le permite ir dibujando el escenario donde se moverá Juan Germán Roscio y cómo sus ideas van configurándose en un mundo que se debatía entre diversas capas sociales, sus deseos de emanciparse y preservar ciertas creencias que formaban parte de la idiosincrasia de aquella Venezuela.

En la segunda mitad del siglo XIX venezolano aparecen con fuerza las corrientes positivista y evolucionista, que, como bien se sabe, también hicieron mella en gran parte de Latinoamérica. Llama grandemente la atención que en nuestro país estos idearios filosóficos han sido prolijamente estudiados y analizados por destacados historiadores y críticos literarios, mientras que la atención de los filósofos ha sido menor. Con todo, hay estudios excelentes como los del filósofo Ángel Cappelletti, a quien debemos Positivismo y evolucionismo en Venezuela, obra en la que desarrolla una profunda reflexión tanto el positivismo como del evolucionismo. También hay una excelente Tesis Doctoral en Historia, cuyo autor es el filósofo Antonio Tinoco G., quien centra el desarrollo de la investigación en la relación entre “la idea de progreso como elemento central del pensamiento positivista y la idea que se tuvo del progreso y del atraso en el pensamiento positivista venezolano de los siglos XIX y XX”. Dicho de otra manera, Tinoco sostiene que “el positivismo al llegar a Venezuela fue visto como una doctrina que impulsaría el progreso y paulatinamente se fue transformando en una metodología para analizar el atraso y la realidad histórica social del país”. El positivismo se instala hacia 1870 en toda la región latinoamericana y con la característica primordial de ser asumida como basamento ideológico de varios gobiernos; y, entre ellos, descuella el de Antonio Guzmán Blanco en Venezuela.

Se suele hablar de tres etapas claramente diferenciadas en el positivismo venezolano, que abracan tres generaciones. La primera está encabezada por nombres como el de “Rafael Villavicencio, Adolfo Ernst, Vicente Marcano y Arístides Rojas. La segunda generación, discípulos de los anteriores, la integran: Luis Razetti [célebre médico venezolano], David Lobo, Guillermo Delgado Palacios, Gil Fortoul, Alejandro Urbaneja, Nicomedes Zuloaga, Lisandro Alvarado, Alfredo Jhan, Manuel Revenga, Luis López Méndez y César Zumeta. La tercera generación la integran Laureano Vallenilla Lanz, Pedro Manuel Arcaya, José Ladislao Andara, Elías Toro, Ángel César Rivas, Julio César Salas, Samuel Darío Maldonado. Se hace necesario agregar los nombres de Tomás Eloy González, Diego Carbonell, Rómulo Gallegos y Carlos Siso, como una cuarta y última generación de positivistas venezolanos”.

Tinoco sostiene que “el positivismo venezolano del siglo XIX está marcado, fundamentalmente, por la idea de progreso de Comte, y responde a la visión propuesta por Leopoldo Zea de concebir a esta doctrina por los latinoamericanos, como una forma de ruptura con el mundo colonial y enrumbar a los pueblos en aras del progreso. Mientras que el positivismo del siglo XX en Venezuela, sobre todo a partir del pensamiento de Gil Fortoul, se rige por la concepción del progreso propia de Spencer, Buckle, Renan, Taine y Le Bon, respondiendo más a la concepción propuesta por Martín Stabb, quien ve en los positivistas de aquel momento unos “diagnosticadores” de la realidad continental”.

En el próximo artículo, hablaré del siglo XX

@yorisvillasana