Entre los regocijos que el lector se regala a sí mismo, ninguno como este: encuentras en el mesón un libro de autor irreconocible. Te detienes en él, llamado por algo que todavía no escuchas. Eludes los textos de la contraportada y las solapas, lo abres en cualquier parte y lees: quedas atrapado. De inmediato, quieres más: constatar si el poderío de las frases que has leído, son la excepción o la regla. Saltas a cualquier otra página. Lees al azar y la fascinación se repite, amplificada. Antes de abrir otra página, para volver a saborear el descubrimiento, sabes que ese libro es tuyo. Que te has apropiado de él. Que lo pagarás y regresarás a tu casa tomado por la inquietud: acabas de descubrir a Harry Mathews.

Mathews –quien falleció en enero de 2017– decide hacer suyo el método de Stendhal: escribir veinte líneas al día. Durante unos quince meses, con relativa regularidad, cumplió con el cometido: escribir un dietario, donde su talante observador se despliega en textos que avanzan sobre lo inadvertido: “Un narciso, uno solo, está floreciendo en la terraza debajo de la ventana de mi oficina. A pesar de que parece resistir la helada de hoy, no puedo dejar de sentir pena por el hecho de que se equivoca con el clima. Por otro lado, también me parece gracioso: como cuando paso junto a un auto flamante y veloz que acaba de ser detenido por exceso de velocidad. Analogías anómalas similares: el único invitado vestido de gala en una fiesta; un pez varado cuando baja la marea; ¿y cuando un perro tiene esa mirada que solo puede ser leída como de vergüenza?”.

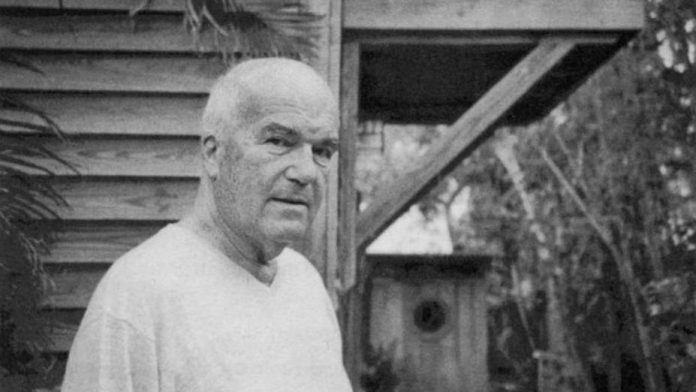

Pero esta inclinación por lo inadvertido que reaparece en los textos, no se agota en la observación curiosa: la búsqueda de Harry Mathews (1930-2017) consiste en superar la perplejidad. Cuando escribe estos textos, la muerte reciente de Georges Perec (1936-1982), su más grande amigo, le sobrevuela. Los acontecimientos que narran sus Veinte líneas por día –el paso del brote a la hoja, la posibilidad o imposibilidad del hecho de escribir, la partida de un ser querido– ocurren bajo un mismo dictado: que el resto de las cosas siguen ocurriendo, “incluso cuando el cielo se cierra”.

En el núcleo donde se agolpan sus preguntas, creo necesario escoger esta, dirigida al meollo de la condición humana: cuánto podemos saber de nosotros mismos. El dolor de la finitud no se refiere al final de cada existencia, sino al final recurrente de las cosas y de la experiencia: “Lo que siempre pasa, en realidad, es que no queda nada: el momento se termina, el día se termina, la comida se termina, la película se termina, el circo se termina, el abrazo se termina, la botella de Chambertin-Clos de Bèze 1937 se vacía, la clase se termina, el curso se termina y los estudiantes se van de tu vida, y la vida también se termina –la de mi padre, la de Georges, la de Bob Auzanneau– y nada queda, nada queda, salvo yo”.

Ese qué podemos saber de nosotros mismos, se desparrama en muchos sentidos. Por ejemplo, en la cuestión de hasta dónde la escritura puede decir al dolor intenso; o de las huellas que deja en nosotros la tensión entre ausencia y presencia (“porque estar cara a cara con alguien suele tener como resultado la certeza de que se perdieron oportunidades”); o en el peligro que subyace en el juego de la escritura: “mejor elegir un tema antes de que la ‘escritura que imita al discurso’ lo sugiera”. La escritura no indemniza. No devuelve respuestas finales. Cuando mucho sirve para desacreditar lo tajante y regresar a la cuestión de que casi nada es lo que parece, es decir, un modo de crear “expectativas de cosas nuevas”.

*Veinte líneas por día. Harry Mathews. Traducción: Cecilia Pavón. Editorial Malsava, Argentina, 2015.