Ha sido necesaria una supermáquina, el MareNostrum del Barcelona Supercomputing Center, capaz de manejar datos de observaciones realizadas desde el siglo XVII, junto con el apoyo de los ordenadores del Grupo de Ciencias Planetarias en Bilbao, para desentrañar la mancha más exótica del cosmos, un gigantesco anticiclón rojizo que convierte Júpiter en un planeta inconfundible. Ahora hemos desvelado su edad y su origen.

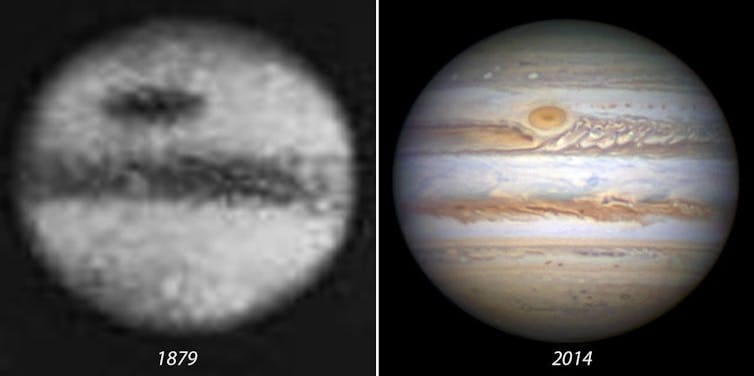

La Mancha Roja tiene al menos, y por ahora, una longevidad de más de

190 años. En 1879 tenía un tamaño de 39.000 km en su eje más largo y ha

ido contrayéndose a la vez que se ha redondeado, hasta alcanzar actualmente unos 14.000 km.

NASA/ESA/STScI, CC BY

La Gran Mancha Roja de Júpiter

El estudio ha sido un trabajo conjunto con investigadores de la Universidad del País Vasco, de la Universitat Politècnica de Catalunya –BarcelonaTech (UPC) y del Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (CNS-BSC). Hemos analizado las observaciones históricas desde el siglo XVII y desarrollado modelos numéricos para explicar la longevidad y naturaleza de este impresionante fenómeno meteorológico en la atmósfera del planeta gigante gaseoso. Un trabajo que ha sido publicado por la revista Geophysical Research Letters, de la American Geophysical Union.

La Gran Mancha Roja de Júpiter (conocida como GRS por sus siglas en inglés, Great Red Spot) es probablemente la estructura atmosférica más conocida, un icono popular entre los objetos del sistema solar.

Su gran tamaño (actualmente tiene el diámetro de la Tierra) y el contraste de su color rojizo frente a las nubes pálidas del planeta hacen que sea un objeto fácilmente visible incluso con pequeños telescopios. Es un enorme remolino anticiclónico por cuya periferia los vientos circulan a 450 km/h. Es el vórtice más grande y longevo de todos los existentes en las atmósferas de los planetas del sistema solar, pero su edad es objeto de debate y el mecanismo que dio origen a su formación permanece oculto.

Desapareció durante 118 años

Las elucubraciones sobre el origen de la Gran Mancha Roja se remontan a las primeras observaciones telescópicas del astrónomo Giovanni Domenico Cassini, quien en 1665 descubrió un óvalo oscuro en la misma latitud que la Gran Mancha Roja y le puso el nombre de “Mancha Permanente”. Tanto Giovanni Domenico como otros astrónomos la observaron hasta 1713. Posteriormente se perdió su rastro durante 118 años.

En 1831 y en años posteriores Samuel Heinrich Schwabe observó de nuevo una estructura

clara, de forma aproximadamente ovalada y en la misma latitud, que puede considerarse como la primera observación de la Gran Mancha Roja actual, quizás del momento en que comenzó a formarse.

Observaciones desde que se inventó el telescopio

La Gran Mancha Roja se ha observado regularmente con telescopios y por las diferentes misiones espaciales que han visitado el planeta hasta nuestros días.

En el estudio hemos analizado la evolución del tamaño a lo largo del tiempo, su estructura y los movimientos de ambas formaciones meteorológicas, la antigua Mancha Permanente y la Gran Mancha Roja. Hemos contado con fuentes históricas que se remontan a mediados del siglo XVII, poco después de la invención del telescopio.

De las medidas de tamaños y movimientos deducimos que es altamente improbable que la actual Mancha Roja sea la misma que observó G. D. Cassini. Probablemente la Mancha Permanente no lo fue del todo, y desapareció en algún momento entre mediados de los siglos XVIII y XIX.

Así, la Mancha Roja que hoy observamos en Júpiter tiene al menos 190 años y se ha reducido. En 1879 tenía un tamaño de 39 000 km en su eje más largo y ha ido contrayéndose a la vez que se ha redondeado hasta alcanzar los 14 000 km actuales.

500 kilómetros en vertical

Desde la década de los 70 diferentes misiones espaciales han estudiado de cerca este fenómeno meteorológico. Diferentes instrumentos a bordo de la misión Juno de la NASA, en órbita alrededor de Júpiter, han mostrado que la Gran Mancha Roja es poco profunda y delgada cuando se compara con su tamaño horizontal, pues verticalmente se extiende unos 500 km.

Con el fin de averiguar cómo pudo formarse este inmenso torbellino, hemos realizado simulaciones numéricas en superordenadores españoles como el MareNostrum IV del BSC, integrado en la Red Española de Supercomputación (RES), y los del Grupo de Ciencias Planetarias en Bilbao, mediante dos tipos de modelos complementarios del comportamiento de vórtices delgados en la atmósfera de Júpiter.

En el centro de la Gran Mancha Roja de Júpiter

En el planeta gigante dominan intensas corrientes de vientos que fluyen a lo largo de los paralelos alternando en su dirección con la latitud. Al norte de la Gran Mancha Roja los vientos soplan hacia el oeste con velocidades de 180 km/h mientras que por el sur lo hacen en sentido contrario, hacia el este, con

velocidades de 150 km/h. Esto genera una enorme cizalla de norte a sur en la velocidad del viento, que es un ingrediente básico para que crezca el vórtice en su seno.

Hemos explorado distintos mecanismos para explicar la génesis de la Gran Mancha Roja, entre ellos la erupción de una gigantesca supertormenta, semejante a las que muy rara vez se observan en el planeta gemelo Saturno, o bien la fusión de múltiples vórtices más pequeños engendrados por la cizalla del viento.

En Saturno, los estallidos de tormentas convectivas en flujos cortantes de anticiclón generan vórtices ovalados. Un caso significativo fue la reciente gran tormenta (la Gran Mancha Blanca GWS 2010) que generó un anticiclón que aún perdura en la actualidad.

Estudiamos si la Gran Mancha Roja de Júpiter podría haber sido generada de manera similar por una “supertormenta” convectiva húmeda y energética en Júpiter. Nuestras simulaciones generan un único anticiclón ovalado, pero su longitud es siempre menor al que pudo dar lugar a la formación de la Gran Mancha Roja.

El aumento de la intensidad, el tamaño y la duración de las inyecciones de energía y masa produce formas ovaladas redondas poco realistas y velocidades de rotación mucho más altas que las observadas en la Gran Mancha Roja actual. También se ha propuesto que los anticiclones podrían generarse por convección profunda impulsada por la energía interna de Júpiter, pero las simulaciones publicadas no se parecen a lo que buscamos.

Los resultados indican que, si bien en ambos casos se forma un anticiclón, este

difiere en su forma y propiedades dinámicas de los de la actual Gran Mancha Roja. Pensamos que de haberse producido uno de tales inusuales fenómenos, seguramente sus consecuencias en la atmósfera hubieran sido observadas y reportadas por los astrónomos anteriormente.

La inestabilidad de los vientos

En un tercer grupo de experimentos numéricos hemos explorado la generación de la Gran Mancha Roja a partir de una conocida inestabilidad en los vientos. Esta inestabilidad es capaz de engendrar una célula alargada que los encierra y atrapa. Esta célula sería una proto-Gran Mancha Roja, el embrión del anticiclón. Su posterior encogimiento daría lugar a la Gran Mancha Roja compacta y rápidamente rotante que se observa desde finales del siglo XIX.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Justin Cowart, CC BY

La formación de grandes células alargadas ya se ha observado en la génesis de otros vórtices importantes en Júpiter. En nuestras simulaciones hemos encontrado que las células alargadas son estables cuando rotan por su periferia con la velocidad de los vientos de Júpiter. Hemos encontrado que si la velocidad de rotación de la proto-GRS es menor que la de los vientos circundantes, esta se fragmenta, haciendo imposible la formación de un vórtice estable. Y, si es muy alta, sus propiedades difieren de las de la actual GRS.

Las futuras investigaciones estarán encaminadas a intentar reproducir por qué se ha encogido en el tiempo. También trataremos de averiguar si terminará algún día, si se desintegrará y desaparecerá al alcanzar un tamaño límite, como pudo pasarle a la Mancha Permanente que observó Cassini, o bien si se estabilizará y perdurará durante muchos más años.![]()

Agustín Sánchez Lavega, Física Aplicada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV/EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.